この漢字を読める人は少ないだろうなと思います。

この漢字を読める人は少ないだろうなと思います。

でも,漢字を構成しているパーツを見ると,意味することはどなたにも分かると思います。

夕食のことです。

この漢字の読みですが,

音読みは「ソン」。

どんな意味なのか,全く分かりません。

訓読みは,『字通』に3つ載っています。

「めし」

「ゆうげ」

ここまでは,妥当なところと感じます。

そして,3つめです。

「もてなし」と読みます。

その昔も,夕飯時には人がやってきていたのでしょうね。

だから,夕飯でもてなしたのだろうなと思います。

夕飯時になったら,お客さんは夕飯にかかってはご迷惑と思い,腰を上げますが,

主の方は,もう準備が出来ていますからと,夕飯を勧めます。

お客はいったんは断りますが,主が進めるので,それでは・・・となります。

昔から,こういったことがあって,そのもてなしの中に夕飯が位置し,この漢字に「もてなし」をあてがったのでしょうね。

また,もてなしは,「持て成し」とも書きます。

晩ご飯を持って来て,楽しい一時を成しているようなイメージがわき上がってきます。

おもてなしは日本人の伝統的な心です。

この漢字を知ることで,昔の日本人の振る舞いが感じられてきますね。

--

関連記事:

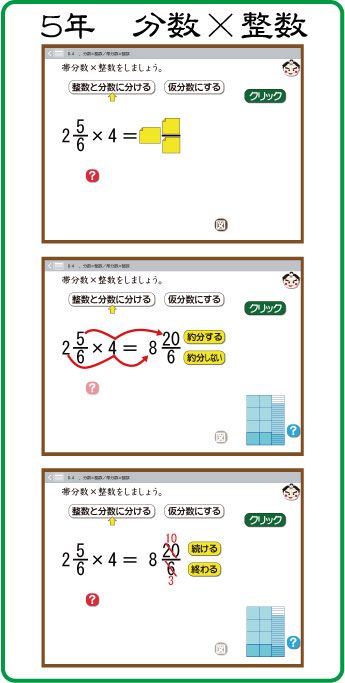

5年生の「分数×整数」の中の,「帯分数×整数」のソフトです。

5年生の「分数×整数」の中の,「帯分数×整数」のソフトです。

2通りの学習が出来るようになっています。

1,整数と分数に分けた後,かけ算をする。

2,わられる数を仮分数にした後,かけ算をする。

右の画面は,1の方です。

黄色カバーをクリックすると,「とりあえずの答え」が出てきます。

でも,何と何をかけたのか,今ひとつ分からないことがあってはいけないので,押さえで,赤矢印が出るようになっています。

とりあえずの答えを見ると,約分をするかどうか,尋ねられます。

「約分をした方がいい」と思えば,「約分する」をクリック。

「約分は不要」と思えば,「約分しない」をクリックします。

なんで,このような選択ボタンを付けたのかと言いますと,意外と出来ないからです。

すでに約分を習っているので,そんなに間違えないだろうと思うのですが,そうでもないのです。

=の右に数を書くと,緊張感がとぎれるのでしょうか。

「もう終わった」と思わないで,緊張感を持って,とりあえずの答えに対応する力をつけてその特訓が,このソフトで出来ます。

さらに,約分した後には,これでおしまいにするのか,まだ,何かするのか尋ねてきます。

「まだ何かする」と思えば,「続ける」をクリック。

「もうおしまい」と思えば,「終わる」をクリックします。

こういう微細なところを,何度も繰り返し学習できるので,とりあえずの答えの処理になじむことが出来ます。

重要なことは,この「なじむ」ことです。

何になじむかというと,「約分」や「仮分数→帯分数」という処理になじむことです。

何しろ,たいていの場合,=の右に数を書いたら,それでおしまいです。

そういう経験を1年の時からたっぷり積んできています。

分数の計算でも,その感覚に包まれることがあっても,致し方ないことです。

これまでの体験に負けないほどに,「約分」「仮分数→帯分数」処理経験が必要なのです。

それが,このソフトでは,簡単に体験できます。

--

この選択場面の設置は,奥田先生や藤本先生からの声をいただいて作りました。

たくさんの子が救われていると思うと,感謝の気持ちで一杯です。

このソフトは,算数クラウドの「5年→分数×整数,分数÷整数→04,分数×整数/帯分数×整数」のソフトです。

「桃太郎」ボタンをクリックすると,ひたすら計算をする特訓場面になります。

楽しいソフトです。

『チャレンジ!学校クロスワード王 プラチナ』(ほるぷ出版)が,おかげさまで増刷になるとの連絡を受けました。

『チャレンジ!学校クロスワード王 プラチナ』(ほるぷ出版)が,おかげさまで増刷になるとの連絡を受けました。

クロスワードは,子ども達に人気がありますね。

3年生を担任していたときのことです。

帰りの会で,市からのお便りを配布しました。

そこに,小さなクロスワードが載っていたのですが,それを見つけた子が鉛筆を取り出してやり始めました。

すると,他の子も次々にやり出し,帰りの会なのかクロスワードの会なのか分からなくなりました。

「やりなさい」と言われてやるのが勉強の一つの形になっています。

「食べなさい」と言われて食べる野菜と似ていますね。

野菜なら,肉と混ぜ調理すれば,カレーに混ぜて調理すれば・・・とたくさんの知恵が働きます。

勉強にも,そういう知恵を!

そんな事を考えて,若い頃は,学習ゲームをたくさん作りました。

-------

このクロスワードの答えを,ノートに書くと,「上下左右の位置関係を把握する勉強が出来る」と,塚田先生が教えてくれました。なるほど!と感心しています。

--

「第2回 事前学習法セミナーin東京」の計画が,若い先生方が進めてくれています。

講師陣を見ましたが,強烈です。11月15日(土)が楽しみです。

--

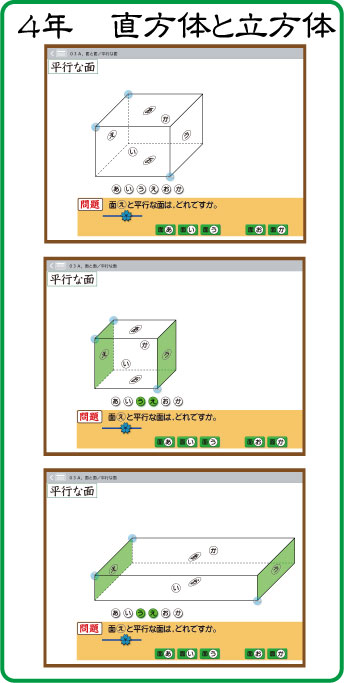

4年生で「直方体・立方体」を学習します。

4年生で「直方体・立方体」を学習します。

そのとき,有効に使えるソフトが右のソフトです。

「面え と 平行な面は,どれですか。」と,問題が出てくるわけです。

普通の子は,「面え」と問われれば,それなりに,どの面か考え,「ああ,あれだ」とわかります。

でも,気持ちが集中できないときなど,「面え」と言われて,一番手前の面に「え」と見えているるので,「手前の面だ」と思ってしまうことがあります。不幸の始まりとなります。

では,そういう子は,立体の感覚が弱いのかというと,そういうことはありません。

「面の表記のルール」が飲み込めていないだけなのです。ですので,何回か「記号と面」のつながりを見ていれば,自分で「ハッ!」と気がついてくれます。

その「何回か見る」という体験を,このソフトは瞬時に何度も経験できるので,授業に有効なのです。

立体のすぐ下に,丸ボタン「あ」~「か」があります。

これをクリックすると,その面に色が付きます。

問題文は「面え」です。ですので,「え」をクリックすれば,その面が緑色になります。

たちどころに,「あっ,『え』はそこなのか」と分かります。

問題の出し方も簡単です。

青い「桜スライダー」を左右に動かすと,それに合わせて,問題が「面あ」になったり,「面い」になったりします。

そうして,答えの確認は,緑色の「面あ」などのボタンでできます。

--

嬉しいのは,直方体の頂点にある3つの水色のボタンです。

これをドラッグすると,直方体の形が変わります。

「形の変化」と「平行」とはまったく関係がないことがよく分かります。

こういう基本的な所をマウスドラッグで,しっかり見て経験できます。算数的経験です。これを積んだ子は素地の力も付いてくるので,いいですね。

このソフトは,「4年→直方体と立方体→03A,面と面/平行な面」というソフトです。

すっごくわかりやすいですよ。

事前学習法,若い先生がびっくりする成果を上げています。

私はただただ,驚いています。後日,ご紹介します。

入学前のお子さんをお持ちのNママが,つい先日,ご家庭で算数ソフトを使い始めました。

初日は,キャーキャー言うほど,子ども達が喜んだそうです。

Nママのお子さんも,算数的体験をたっぷり味わうのでしょうね。いいですね。

-----------

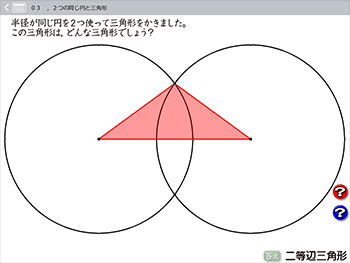

3年生で三角形の勉強をします。

3年生で三角形の勉強をします。

二等辺三角形についてもしっかり学びます。

二等辺三角形ですから,二辺が等しい三角形ということをしっかり習得すればそれでOKです。

でも,そこから,ちょっと,算数的に前進したいと思ったら,円との関係も見ておくことをおすすめします。

同じ半径の円が2つ重なっていたら,そこに出来る三角形は二等辺三角形になります。

これが理解できるということは,筋道を立てた考えについて行ける頭の持ち主となります。

1,同じ半径の円周が重なっている。

↓

2,だから,2辺は等しい

↓

3,そうしたら,三角形は二等辺三角形だ!

「2→3」が基本です。

その基本の前に「1」をくっつけたのが,2つの円の姿です。

この「1→2」を通って,3へ向かう能力は,間接的になるなので,それなりの能力を要します。

ちょうど,文章問題で「文章を読んでから式を立てる」というな流れが,1→2に該当する感じです。

ちょっと論理能力を要するところですが,このソフトを使うと,その様子をしっかりと見ることが出来ます。

三角形の頂点に薄くボタンが見えていますね。

このボタンは上下にドラッグできます。

すると,円の半径が変わり,同時に,三角形の高さも変わります。

同じ半径の円なので,円周が重なっている限り,二等辺三角形になる様子が,よくわかります。

こういう様子をたくさん見てから,何でいっつも二等辺三角形になるのか,考えると,理由がつかめてきます。

「1」の現象をたくさん見ること,それが「2」へと結びつけてくれるからです。

こういう様子を見ることができるクラスの子は,とってもいい算数的体験ができますね。

このソフトは,算数クラウドの「3年→三角形→03,2つの同じ円と三角形」です。

--

有田和正先生を追悼する「有田和正継承セミナー」が東京で開催されます。

有田和正先生を追悼する「有田和正継承セミナー」が東京で開催されます。

11月23日(日)です。

発起人は,古川先生,俵原先生と思います。私にも声をかけてくださり,1講座を担当することになりました。—————————

【日時】 11月23日(日)10:30~17:00

【会場】 TKPスター貸会議室四谷(JR四ツ谷駅から徒歩2分)

東京都新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル

【参加費】 一般4000円/学生2000円

【日程】

10:15〜10:30 受付

10:30〜10:35 開会行事

10:35〜11:20 第1講座 俵原正仁先生「俵原が選ぶ有田和正実践ベスト9」

11:25〜12:10 第2講座 古川光弘先生「古川が選ぶ有田和正実践ベスト5」

13:00〜13:45 第3講座 俵原正仁先生「Then Now & Forever. 〜有田先生からの学び〜」

13:50〜14:35 第4講座 横山験也先生「『材料7分に腕3分』に触発されて!」

14:45〜15:30 第5講座 古川光弘先生「有田和正先生から学ぶ教材発掘の基礎技術」

15:30〜15:50 シェアタイム

16:00~16:40 対談型Q&A

16:40~16:45 閉会行事

お申し込みは,こちら です。

—————————

高崎で開催された教材開発のセミナーに,有田先生がお怪我からの復帰講演をされるというので,これは行かねばならじと参じました。

高崎で開催された教材開発のセミナーに,有田先生がお怪我からの復帰講演をされるというので,これは行かねばならじと参じました。

壇上から降り,出口へ向かう有田先生に,お声をかけさせていただきました。

それから3年。

有田先生と歓談したとき,そのときのことを覚えていてくださり,「あのときの約束を守るよ」とおっしゃってくださり,感無量でした。

高崎でのセミナーの帰り際,本当に久しぶりに古川先生と再会。

しばし歓談。有田先生を追い続けているという古川先生。

その古川先生といっしょに,有田先生のセミナーに登壇できること,実にありがたく思っています。

--

浮き魚・底魚,さとうきび,大名行列,ずいずいずっころばし・・・

有田先生から勉強させていただき,追試していました。

おかげで,今も社会科系の本を読むと,有田先生からの学びが思い浮かび,その部分を強めに読んでいます。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)