いよいよ大晦日。

いよいよ大晦日。

紅白歌合戦が始まっています。

学生の頃は楽しんで見ていましたが,今は見たいという気持ちも起こりません。

知らない歌手がほとんどで,歌はさらにわかりません。

自然,いつもと同様,仕事を進めています。

プログラムの途中,本棚を見たら,隅っこに良い感じの本がありました。手にとって見たら,『国体の本義』(文部省)でした。

以前にも読んだのですが,一言で言うとどういう事なのか,よく分かりませんでした。

多分に,素直に読む力が弱いのです。

検めて読んでみると,なるほど!とすとんと入りました。

大事なことは,「本を立てて末を生かす」ことです。

本だけしっかりしていればいいのではなく,末だけ良ければいいのではなく,本をしっかりさせることで,末がいっそう良い形になるように歩むことなのです。

--

今年も良い一年でした。

驚くようなことが起こり始めています。

それもこれも皆さんのおかげです。ありがたく思っています。

ますます「本」をしっかりさせ,「末」が躍動するよう,粛々と前進したいと思います。

-------------

関連記事:

★第135回 野口塾 IN 相模原 1月10日(土)

私のテーマは「明治人の作法」です。

★第136回授業道場野口塾 IN 木更津 1月17日(土)

私のテーマは「卒業式の作法 儀式とは何か」です。

そこに向けて,少しずつ準備をしていたら,木更津技法研の第2回修養会で「二宮金次郎」について,話すことになりそうと連絡を受けました。

まあ,実際には話をしないかも知れませんが,良い機会のなで本棚にあった『二宮尊徳』を再読しました。

二宮尊徳と言えば,少年時代の銅像が有名です。

戦前の小学校の象徴のような存在でした。

ですので,細身で小柄,清貧。

そういう印象がつきまとっていました。

こういった印象が勝るのは,調べるように勉強をしていないからです。

「学び薄ければ,印象勝る」

二宮尊徳は身長180cm超,体重90kg超の大柄の人です。

体格が良いと,その体格を活かして・・・となりがちですが,尊徳はそういう生き方はしませんでした。

どう生きたのでしょう。

皆さんも,休み中に修養となる本を読まれてはいかがでしょう。

--

1月10日の相模原。

「明治人の作法」について話します。

1,作法とは何か。

2,なぜ明治人なのか。

3,諸作法と作法の考え方。

一番難しいのは,1の「作法とは何か」です。

どういう面から見るかによって,いろいろと言いようがでてきます。

そこを人生という面からみて話す予定です。

人生から見るというのは,作法を真っ正面から見る見方です。

作法は奥が深いです。

--------------

関連記事:

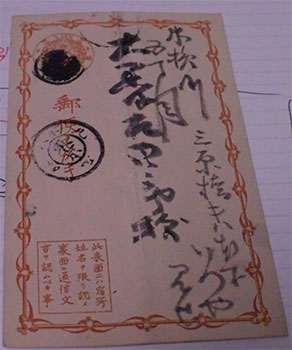

郵便はがきです。

郵便はがきです。

ちょっと古い感じがしますね。

このはがきは明治8年から発売が開始された,今となっては珍しいはがきです。

表面には飾り罫があり,「郵便はがき」の文字も上部ではなく,左側にあります。

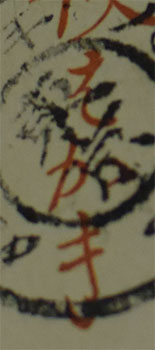

しかも,「はがき」の「は」は,変体仮名です。さすがに,PCのフォントには入っていません。

しかも,「はがき」の「は」は,変体仮名です。さすがに,PCのフォントには入っていません。

また,「はがき」の「が」は,にごらず「か」です。

こういう表記を見ると,この時代の文化を感じます。

郵便制度が出来て,はがきも日本で使われるようになりました。

はがきは江戸時代には無かった文化なので,はがきの使い方・書き方を誰も知らないところからのスタートでした。

相手と自分の住所氏名をどこに書いたらいいのかよくわかりません。

そこで,利用する人が間違えないようにするための工夫がなされていました。

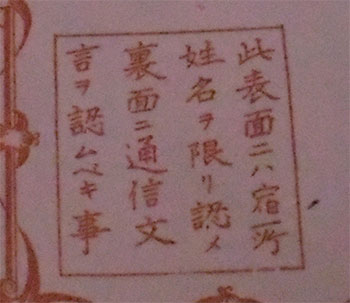

はがきの左下の文章がその工夫です。

「此表面ニハ宿所姓名ヲ限リ認メ

裏面ニ通信文言ヲ認ムベキ事」

表面には,住所と名前だけを書くと,伝えています。

さすがだなと思うのは,「表面」の文字の前に,「この」と書いていることです。どっちが表面か分からない人に,表はこの文字を読んでいるその面であることを,「この」の文字がしっかり伝えています。

こういうの,いいですよね。

表面が見ている面と分かったので,裏面もすぐに分かります。

通信文を書くのは裏面だけと示しています。

--

この取扱いの説明を記す丁寧さが,やっぱり日本的なのだと思います。

好き勝手に書かれたら,困る人が出てくるのは明白です。

困り事,困る人がなるたけ出ないようにと願って,また,郵便業務が円滑に進むことを願って,解説を印刷したのです。

これ,事前学習法に通じる日本人らしい工夫ですね。

--

このはがきに似たはがきが手元に少しあります。

事前学習法セミナーの折に,どなたかに差し上げたいと思います。

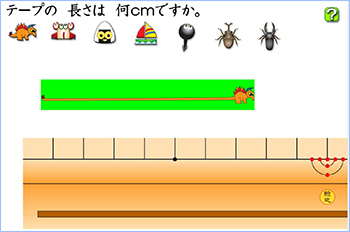

次回の事前学習法セミナーは6月ですが,その前に,2月の野口塾IN大阪で,事前学習法に関わる算数ソフトの話をしますので,そこで差し上げたいと思っています。覚えていたら,ですが・・・・。

---------

関連記事:

さくら社のホームページの中に,「書籍一覧」というページが出来ました。

さくら社のホームページの中に,「書籍一覧」というページが出来ました。

サイトの右側に,「書籍案内」というコーナーがあります。

その下から2番目が「書籍一覧」です。

ここをクリックすると,さくら社の書籍を一覧することが出来ます。

ページを見ると,さくら社の本の表紙がずらっと並んでいます。

その本の表紙の上段にボタンがあります。

「全て」「授業づくり」「言語技術教育」「学級づくり」「教師の心得」「スキルアップ」「日めくり言葉」「算数ソフトDVD-ROM」

このボタンを押してみてください。

楽しいのです。

--

良い本を世に送り出すことが出来て,とてもありがたいと思っています。

------------

関連記事:

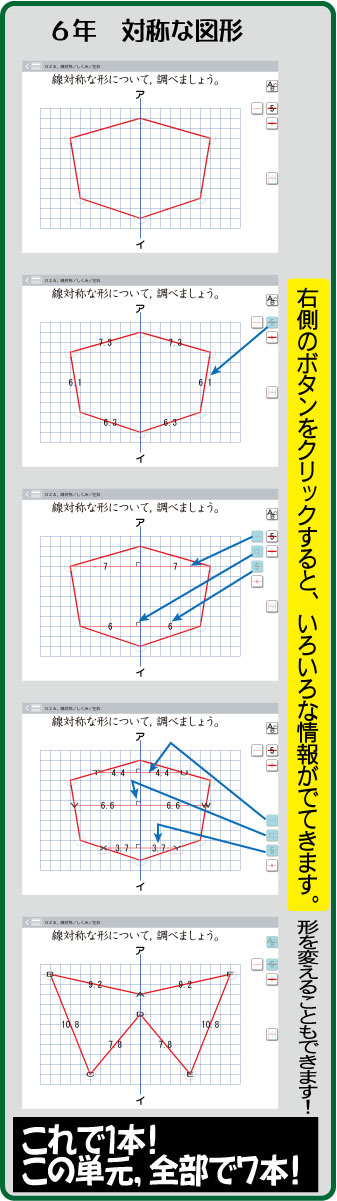

久しぶりにチーム算数が開催されました。

城ヶ崎滋雄先生,佐々木智光先生と私の3人です。

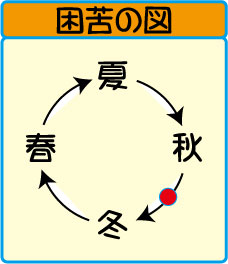

いろいろと語り合ったのですが,全体的に「何が起こるか分からない」というのがテーマだったような気がしています。

たいていの日々は,ここ数年の延長線上に位置するような流れになっています。

ですので,ここ数年,何事もない場合は,しばらくの間,何事もないとなります。

でも,ある日突然,連絡が来て,あっと驚くような幸運を得ることがあります。

その朗報の運び手は,たいていの場合,「知人友人」です。

だから,「友達は大切にしよう」「人とはけんかしないようにしよう」という方向で,話が続きました。

そうして,朗報は「続く時には続く」ということも,実感として語り合いました。

こんな風に思っていると,平凡な毎日が実はとても大切なのだと思えてきます。

こんな風に思っていると,平凡な毎日が実はとても大切なのだと思えてきます。

友を大切にし,共に前進することが将来を築く基なのだと思えてきます。

私の今日は,極めて普通でした。

普通に何事もなく,それでいて自分の仕事をきちんと進められました。

これで良いのだと感じます。

--

忘年会は全て終わりました。

新年会は,1月3日に明石要一先生の御自宅がはじまりとなります。

--

写真は,三島市にある錦田一里塚。時の流れを思っていたら,ふっと思い出し,アップしました。

---------------

関連記事:

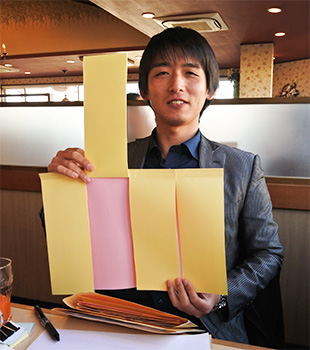

友達の藤本浩行先生が,算数の本を出しました。

友達の藤本浩行先生が,算数の本を出しました。

『算数授業 アイデア事典』(明治図書)です。

算数のことが満載して記されていますが,学級経営,他教科の授業にも役立つ情報がたっぷり記されています。

算数だけでなく,他の事も学べる良い本です。

藤本先生とは,ここ数年,メールを使って算数の勉強を一緒にしてきました。

算数の隅々までを理解している優秀な先生です。

また,初任者指導でも優れた手腕を発揮しています。

縁あって,11年の3月に,藤本先生はさくら社から『新任教師 はじめの一歩』を出しました。原稿を読んでその取り組みに大変驚いたことを覚えています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)