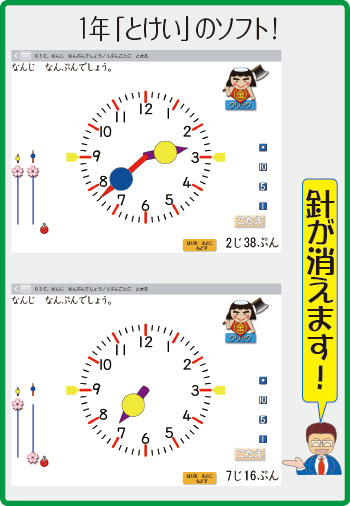

1年生の時計のソフトです。

1年生の時計のソフトです。

このソフト,針をドラッグすると,スイスイといい感じで動きます。

それに合わせて,時刻もきちんと変わります。

また,右の青い4つのボタンは,何分なのかを学ぶときに便利に使えます。

10分刻み,5分刻み,1分刻みで補助の数字を出すことが出来ます。

これだけでも,十分に時計の学習が出来ます。

さらに,もう一つ,授業で使える機能がついています。

左にある「桜スライダー」です。

これを下にドラッグすると,針が消えてしまいます。

短針・長針,それぞれを消すことが出来ます。

ですので,2つ目の画面のように,長身を消した状態で,短針をスイスイ動かすと,「長針はどこを指しているでしょう」という学習が出来ます。

16分ですから,3の数字の1つ下の目盛りを指しています。

確認するときには,桜スライダーを上にあげます。

すると,長針がでてきます。

合っていた子は,大喜びとなります。

ハイレベルの問題を出すこともできます。

答えの時刻も見えないようにして出題します。

子どもたちは,短針の様子を頼りに,何時何分かを答えることになります。

当たるも八卦,外れるも八卦的になりますが,短針の様子をよく見ると,だいたいの分刻を言い当てられます。

ドンピシャで正答できる子は少ないですが,「+5分」「-5分」を正解とすれば,かなり当てる子が出てきますね。

これは,お遊びに近い勉強ですが,短針の様子から考えるときに,「割合」の思考を使うので,算数的なゲームとなります。

9月6日(土)は「第5回 教育の原点セミナー」です。

野口先生のご都合で,午後の順番が変わりました。

午後は,最初に野口先生がお話下さいます。

それから,平井先生,山中先生,神部先生,五十嵐先生と続きます。

申し込みは,コクチーズでできます。

私も参加します。司会を少し,お手伝いする予定です。

お時間のある先生,ぜひ,ご参加下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第5回 教育の原点セミナー

==国語科教育 原点から実践まで==

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

教育の根本・本質・原点を考え,ともに前進していく原点セミナー。

その第5回を開催します。

今回は,「国語科教育 原点から実践まで」がテーマです。

歴代の国語名人の全集からの学びに始まり,素材研究,実技研究,教え方まで,一挙公開します。

この機会に,ぜひ,学びに来てください。

----

【日 程】9月6日(土)

10:00~ 受け付け開始

--

10:30~11:00 基調提案 野口芳宏先生/教育の原点とは何か

11:00~11:45【国語】教育全集、著作集等から学ぶ 早川広幸

お昼

12:45~1:45【国語】伝統的言語文化の考え方・教え方/徒然草 野口芳宏

休憩10分

1:55~2:40【毛筆】上手に書ける運筆4ポイント 平井美穂

休憩5分

2:45~3:30【国語】的確な素材研究 山中伸之

休憩10分

3:40~4:25【音読】「音読教室」実際の指導現場 神部秀一・五十嵐直也

--

【会 場】

東京未来大学 http://www.tokyomirai.ac.jp/(B棟 225教室)

〒120-0023 東京都足立区千住曙町34-12

【参加費】

5000円(当日,受付でお支払いください)

★昼食は各自ご持参ください。(近くにコンビニがありません)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

懇親会は,北千住駅西口にある「はなの舞」です。

フェイスブックに「さくら社・ケニヤプロジェクト」のグループができました。

フェイスブックに「さくら社・ケニヤプロジェクト」のグループができました。

ケニヤと日本の関係会社の方が参加する,非公開のグループです。

フェイスブックのグループだと,投稿がとても簡単なので,情報交換が円滑になりそうです。

このグループに,ケニヤの写真や情報がどんどん入ってくるそうです。

私は,わくわくしながら,それを見ることになります。

写真は,ゾウさんです。

胴体部分をよく見ると,そこは「KENYA」です。

こういうお土産もあるので,ますますケニヤはいい国だと思います。

このお土産も,Iさんが選んでくれました。

Iさんも「さくら社・ケニヤプロジェクト」グループに参加しています。

国境を越えてグループが作れるのですから,インターネットの進化には驚くばかりです。

「さくら社・ケニヤプロジェクト」のグループは,神保町の焼鳥屋さんで誕生しました。

ケニヤの話題で盛り上がり,その途中,なんと事前学習法でも盛り上がりました。

とても楽しい一時でした。

ケニヤから届いたおみやげです。

ケニヤから届いたおみやげです。

まるで,私の名前が印刷されているようです。

こういうおみやげを見ると,ケニヤに行ってみたくなります。

それも,おみやげコーナーへ。

「KENYA」と目立つように,目立たぬように,書いてある各種おみやげを,どんどん見て,そのいくつかを買い・・・。ショッピングだけで満足してしまいそうです。

これ,ケニヤで教育の仕事をされているIさんが選んでくださったおみやげで,それをNさんが届けてくれました。

日本の神保町まで。

何ともありがたいことです。

感謝感激です。

--

11月23日に有田和正先生の追悼セミナーが企画されています。

こういう企画,嬉しいですね。

お世話になった有田先生への御恩返しにもなります。

メイン講師は古川先生,俵原先生です。

力のある両先生のお話で十分満足行けるセミナーになります。

そんな中,私も少しお話しします。

詳細が決まったら,また,お知らせします。

--

今週の土曜は,小石川神社です。

神社のお社内で小学生向けの勉強会が開催されます。

神主さんの神話のお話。

楽しい手品。

その間に,私の「お行儀」の話が入ります。

夏も終わりの土曜日ですが,神社で神主さんのお話を拝聴できます。

楽しみでなりませんね。

チーム算数が開催されました。

城ケ崎先生と押田先生と私の3人です。

一番面白かったのは,城ヶ崎先生が一般参加したセミナーでの出来事でした。

話し合い活動があったようで,それにまつわる話をしてくれ,非常に納得しました。

私は,スクーで話した,帯分数の歴史を話しました。

そういう話をしていたら,押田先生も城ヶ崎先生も,「歴史」が大事なんだと話してくれました。

特に押田先生は,「算数の歴史」を知りたいし,子ども達にも伝えたいと語っていました。

小学校の先生の視点で,「算数の歴史」がまとめられたら,これは貴重でしょうね。

今回のメインの話は,「習慣は第二の天性」の話です。

この言葉がドンピシャで適用されているのが,算数なのです。

単元事に,この第二の天性作りがされている大変珍しい教科が算数なのです。

それを簡単な図にして示しました。

その図は,パッと見,「否定の否定」の発展的構造図とも言えます。

「習慣は第二の天性」の事例として,大分の幼稚園の先生にしたように,チーム算数でも「指折り10まで数える」話をしました。

そうして,私が今読んでいる本を紹介しました。

そうして,私が今読んでいる本を紹介しました。

『数の歴史と理論』です。

この本,まだまだ読み始めなのですが,数の本として非常に質が高いです。

何しろ,「4本」とか「2人」という助数詞の背景が記されています。

もう,これだけで,10冊分ぐらいのパワーを感じます。

すばらしい内容が書いてあるのですが,古書のため,本を開くと,古書の香りがただよいます。

ですので,よほど空いている電車の中でないと,開くことができません。

そこが,ちょっと残念ですが,実にいい本です。

スクーで,算数の話を4本しました。

「1か9分の8は,1なのか,8/9なのか?」

「分母・分子から古代中国を覗く」

「世阿弥も分数を活用していた」

「形式分数って,なんだ」

どの話も面白く語れました。

そうして,最後に,

「日本最古の分数は神社への勅」

という話をする予定でしたが,ちょっと時間が来てしまし,お話しできませんでした。

その話を,ここに書き記しておきます。

--

「日本最古」というのは,文献に残っている最古です。

それも,私が読んだ範囲です。

ですので,これからご紹介する分数より,もっと昔に記された分数が出てきたら,この話は第2位,第3位と,順次繰り下がっていきます。

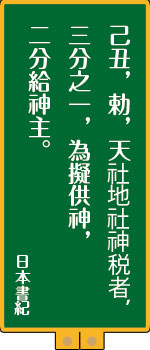

私が発見した最古の分数は,『日本書紀』に出てきます。

天武6年(672年)の事として,ご覧のように登場しています。

己丑(つちのとの うしのひ)に,天皇の勅(みことのり)がありました。

神社の神税(かむちから=税金)は,

3つに分けて1つを神につかえるために使い,

2つ分は神主にわけましょう。

集められた税金の分け方が記されていたのです。

乙巳(きのとの みのひ)に,天皇の詔(みことのり)がありました。

上戸(かみつへ)には,1町を与えましょう。

中戸(なかつへ)には,半町を与えましょう。

下戸(しもつへ)には,4分の1町を与えましょう。

宅地の分け与えで分数が登場しています。

途中,点々で省略しているところには,次のように出ています。

右大臣に賜う宅地四町。

直広弐より以上には二町。

大参より以上には一町。

分数が出てきた下戸は,わずか1/4町です。

「下戸」という言葉の持つ語感と,最後に示されている順序などから,

かなり狭い宅地なんだろうなと思います。

ところが,ところが・・・。

1町というのは,かなり広いのです。

どのくらいの広さかいうと,400尺四方の土地が一町なのです。

1尺は約30cm。時代が違えば寸法に多少の違いがあるかもしれませんが,

おおむね30cmと考えてみると,1町は1辺が120mの正方形となります。

120m×120m=14400平米です。

これを坪に直すと,4360坪ぐらいです。

ちょっと控えめに,4000坪としても,下戸はその1/4ですから,1000坪の宅地となります。

下戸は,漢字で見るより実に身分が高いと実感します。

天皇のみことのりには,2種類ありました。

「詔」と「勅」です。

「詔」は主に大臣に向かって出されるお言葉です。

「勅」は国民に向かって出される天皇のお言葉です。

宅地の方の「みことのり」は「詔」なので,下戸と呼ばれていてもとっても偉かったのです。

--

こういう話をして,スクーの話をおしまいにする予定でした。

また機会があれば,お話をしたいと思います。

ご静聴,ありがとうございました。

※私の読んでいる『日本書紀』は岩波文庫の本です。とても,勉強になるいい本です。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)