野口芳宏先生の新刊がついに出来ました!

野口芳宏先生の新刊がついに出来ました!

『授業づくりの教科書 道徳授業の教科書』です。

第1章は

「道徳授業の根本的考え方」です。

そこに記されているのは,

1,何を教えるのか

2,「道徳」の歴史的経緯

3,道徳教育の本質

4,道徳授業の方法

5,「道徳」の評価

です。

この第1章を読むと,道徳の大切さが伝わってきます。

「なるほど,そうか」という思いになります。

「道徳をしっかり教えたい」という気持ちになってきます。

そうして,第2章。

「道徳授業のめざすもの」です。

1,「道徳」の内容を示す四つの視点

2,指導者の姿勢

第3章は野口先生の実践記録からの構成となっています。

「私の授業実践-授業記録と解説」

1,「愚者と賢者の分かれ道」

2,「叱るわけ,叱られる意味」

3,「生命の尊厳」

4,「国民と国家」

野口先生の道徳への考え方,その実践が,この1冊に編まれています。

これから道徳を学ぼうと思っている先生,

道徳をさらに深めたいと思っている先生,

この1冊をぜひ読んでいただきたいです。

有名な数学者,秋山仁先生とお会いしてきました。

場所は,東京理科大学の「数学体験館」です。

体験館の中は,メインが「数学体験プラーザ」です。その横に,「数学工房」と「数学授業アーカイブス 兼 サロン」があります。

サロンに通され,1時間ほど,あれこれお話しをさせていただきました。

重要な話しが一段落ついたところで,カバンから1冊の本を出しました。

『パノラマ 絵とき さんすうじてん』(小学館)です。

もう,15年以上も前の本です。

この本,監修が秋山仁先生で,私が中身を書きました。

せっかく,秋山先生にお会いするのだからと思って,持っていきました。

ご多分に洩れず,サインを戴きました。

「算数 だいすき」と書いてくださいました。

その時に,使っていただいた万年筆は,野口塾の皆さんから祝っていただいた万年筆です。

「とっても書きやすいね」と秋山先生が,書き味をほめてくださいました。

野口塾の皆さん,ありがとうございました。

話しが終わったら,秋山先生が「かけ算の塔って,知っているかい」と言いつつ,それを体験できるコーナーへ案内してくれました。

坪田耕三先生から,教えていただいていたことがあるので,少しは知ってはいましたが,体験させていただいたのは,はじめてです。

驚く無かれ,平方と立方のかなりすごい世界を積み木でスウッと理解できるように作られています。

「おお,これはすごい!」と感動していると,すぐに,次のコーナーへ案内してくれました。

数学体験館は,算数・数学好きの先生はもとより,子ども達にも非常に勉強になるところです。

ちょうど,今は春休みです。

東京の飯田橋駅から,歩いてすぐのところにあります。

ぜひ,足を運ばれてみてください。

--

4月5日(土)に「チーム算数」を開催します。

城ヶ崎先生と佐々木先生が参加予定です。

今回は,特別に,城ヶ崎先生と佐々木先生にインタビューをしてみたいと思っています。

本人にはまだ伝えていないのですが,テーマは

「30秒で集中する算数のつくり方」です。

興味を持たれる先生もいらっしゃると思います。

参加してみたいなと思う先生もおられると思います。

残念ながら,心臓の強い先生しか参加できません。

残り枠が最初から1名で,参加した先生を囲むように,城ヶ崎先生,佐々木先生,それと私が座ります。

この環境は,冷や汗ものだとおもいます。

4月12日(土)は,千葉県船橋市で開催されるセミナー「今なら間に合う 学級作りを学ぶ」でお話しをします。

私のテーマは「学力を高める1年間」です。

妙に堅いテーマです。

平たく言うと,「右肩上がりの算数のつくり方」という感じです。

30才前後の先生を念頭にした話しです。

こちらの申込先は,↓です。

--

教育サークル「切磋琢磨」事務局・宮本将輝(船橋市立二宮小)masaki.or.maakun@gmail.com まで

また、FACEBOOKのイベントページ(河邊昌之)からも申し込みが可能です。

--

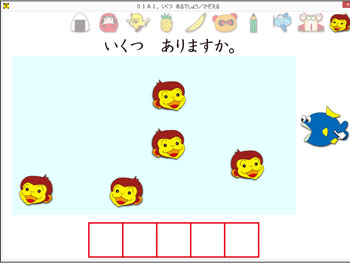

入学前の算数ソフトをちょっと手直ししました。

入学前の算数ソフトをちょっと手直ししました。

枠の色を焦げ茶色から赤に変更しました。

やっぱり,赤は明るくていいですね。

学習の内容的な面でも,ちょっとグレードアップしました。

数に対する意識がグイッと良くなっています。

4月3日(木)はジュンク堂で野口芳宏先生の御講演があります。

『授業づくりの教科書 道徳授業の教科書』が先行販売になります。

私も行きます。とっても楽しみです。

--

もうすぐ,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』のクラウドがAタイプ,Bタイプの2種類になります。

【Aタイプ】

これまで通りのクラウドです。

インターネットが接続されていれば,いつでも使えます。

1年~6年,全部使えるのは,月額1000円(税別)です。

4月から,新たに,1つの学年だけ使えるタイプも登場します。

1つの学年だけ使えるのは,月額300円(税別)です。

インターネットに接続されているので,アップされた新作が使えます。

【Bタイプ】

ソフトを全部ダウンロードするタイプです。

ですので,教室にインターネット環境が無くても使えます。

1つの学年が,年額(12ヶ月)5000円(税別)です。

4月後半の販売予定です。

書籍のDVD版もこれまで通り販売されています。

新年度も,バリバリ使っていただけたらと思います。

--

入学前の算数ソフトも順調に開発をしています。

入学前の算数ソフトも順調に開発をしています。

作りは至ってシンプルです。

1つずつクリックして数えていきます。

そうして,全部で幾つあるか答えます。

全部の種類を1回ずつやるだけでも,合計10回やることになります。

1日に10回も繰り返したら,それはかなりの量を勉強したことになります。

小学校の算数の授業でも,1時間で扱う問題数は,10問前後です。

あっという間に,かなり濃密に勉強したことになります。

御縁があって,東京理科大学の学長室へ行ってきました。

御縁があって,東京理科大学の学長室へ行ってきました。

お話しさせていただいたのは,学長の藤嶋昭教授です。

ノーベル賞候補になっているとっても偉い先生です。

驚いたのは,入ってすぐに,藤嶋先生から御著書を戴いたことです。

その場でサインを書いてくださり,落款まで押してくださいました。

感動しました。

本は自分で購入して皆さんにお分けし,広めるとのことです。

大きな勉強になりました。

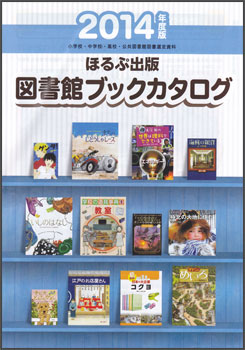

同じ日,『学校の道具事典』が3巻とも出そろったことを祝って,ほるぷ出版の中村さんたちと打ち上げをしました。

水道橋へ行き,ほるぷ出版に着くと,中村さんから新年度のパンプレットを戴きました。

真ん中の左から2冊目が,学校の道具事典「教室」です。

真ん中の左から2冊目が,学校の道具事典「教室」です。

とても良い感じで並んでいます。

このパンフレットを1枚めくった,その1ページ目に『学校の道具事典』が詳しく紹介されていました。

ありがたいと思いました。

たくさんの学校図書館に入って欲しいです。

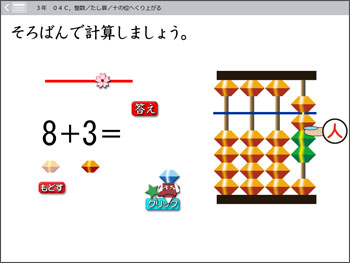

そろばんの指導をされた藤本浩行先生から,メールをいただきました。

そろばんの指導をされた藤本浩行先生から,メールをいただきました。

若い先生方は,やっぱりそろばんで悪戦苦闘をしているそうです。

小学生の頃,皆さん算数で習ったはずなのですが,10年以上の年月が経てば,すっかり忘れてしまいますよね。

教材研究をしっかりやって授業に臨めばいいのですが,日々,忙しく・・・・。よくわかります。

藤本先生から,算数ソフトは「親指、人差し指が出てくるのがよいです」とお言葉を頂きました。

筆算も,作図も,そろばんも,決まった形で作業をします。

こういう学習の場合は,「何を」「どうする」を繰り返し見せると,子ども達は,自然とやり方をマスターしてくれます。

マスターした子は,解説したくなるので,それを聞いて上げると,それが言語活動の始まりとなります。

ここまでくれば,「どうして,そうやるのか」と,考える力もついています。

--

そろばんと似たようなことを,指で出来ることを,昔,数学の大衆本で読んだことがありました。

すっかり忘れていたのですが,『数学大明神』(ちくま学芸文庫)を読み返していたら,出てきました。

なんだか,懐かしい友と再会したような,うれしさがありました。

手には,親指と四指があります。

親指を5珠。

四指を1珠。

こう考えると,そろばんと似てきます。

両手を使うと,99までの表現が出来ます。

『数学大明神』は森毅氏と安野光雅氏の対談です。

指のそろばんを語ったのは森氏です。

森毅氏の本に載っていたことを忘れないように,これからは,「森算」と呼んでいこうと思います。

--

算数ソフトを毎日のように使っているヘビーユーザー先生がいます。

城ヶ崎滋雄先生です。

発想が非常に柔軟で,会う度に驚かされています。

いつだったか,こんな話しをしてくれました。

片手をグー。(5珠)

片手で指。(1珠)

そろばんの持つ「五-二進法」が活かされて,指導結果は良好とのことでした。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)