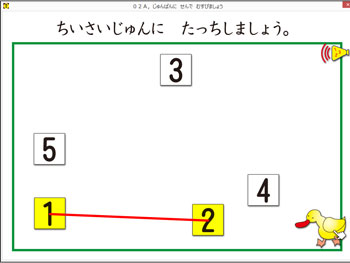

数の順番を学習できます。

やり方は,至って簡単。

1から順に2,3,4,5と数をクリックしていけばおしまいです。

見た目の大小でなく,数に大小があることを理解していないとできません。

その順番が,「1→2→3→4→5」であることも理解していないと出来ません。

ここがちょっと怪しい,と言う子には,このソフトはもってこいです。

なぜなら,数字のマスを勝手にクリックしていても,ちょっとやると正解になるように作ってあるからです。

「確実に達成できる」

これが,もう一回やろうという気持ちを強くしてくれます。

そうして,何度かやっている内に,素早く完成させる方法,つまり,順番がしっかり頭に入っていきます。

そのうち,次の問題を見た瞬間に,「もう,分かった!」現象が起こります。

この学習は,「数の列」とも深い関わりがあります。

そこへつながるような,ちょっとした味付けもしてあります。

なかなか良くできています。

関田先生の王子様が,もしかしたらチャレンジするかもしれません。

楽しみですね。

--

若い佐藤先生から,驚きのニュースが入りました。

若い佐藤先生から,驚きのニュースが入りました。

平均点が100点だったのです。

みんな100点!

100,100,100・・・のオンパレードです。

すごいことです。

そんな素晴らしい成果に,算数クラウドがお役に立ったとのことで,とても良かったと思います。

さらに,藤本先生開発の『わくわく☆ブラックボックス』も毎時間のように用いられたそうです。

子ども達は,このブラックボックスのカードを作るのが面白いようで,かなり楽しんで使っていたようです。

このブラックボックス,A4紙の大きさに対応しています。

ですので,上質紙などを横長に半分に折り目を付けて,上に問題,下に答えを書き,折った状態で上からボックスに入れると・・・。

ボックス内で紙がひっくり返って,下から答えが出てきます。

とっても,楽しいです。

嬉しいのは,その紙を開くと,そのまま掲示物に使えることです。

問題作りは,やる気を高めますし,頭を柔軟にしてくれます。

いいですね。

若い20代の先生が平均点100点,実に素晴らしいです。

佐藤先生はさらに,素晴らしいです。

まだまだ勉強不足と大変謙虚なのです。

伸び,成長する先生は違いますね。

何個あるか,それを学ぶソフトです。

一番単純なのは,1個ずつ数える学習です。

おにぎりをクリックすると数えられるように作ってあります。

個体と数の「一対一対応」の学習がしっかり出来ます。

1個ずつ数える学習を何度もやっていると,面白い現象がでてきます。

それは,次第に「面倒だな」と思えるようになることです。

この感覚が出てきたら,「いいね!」「すばらしい!」と感じて欲しいです。

面倒だなと思う心が出てきたら,それは,そろそろパッと見て答える学習に移ってもいいというシグナルだかです。

数える前に,パッと見て「4ぐらいだ!」とか,「5ッぽいな」とか,そういうバサッと把握する力が着いてきているのです。

その能力が育ってきているので,1個ずつが次第に面倒になってくるのです。

こういうような場面は,算数では多々出てきます。

分かりやすいのは,分度器です。

分度器で正確に角度を測れるようになると,角度をパッと見ただけでおよそ何度か分かるようになります。

わからない→正確に学ぶ→およその見当が付く

これが算数の流れです。

およその見当が付く所まで進んだら,基本はしっかり分かっていると見なせます。

ところで,このソフトには,3段階でのやり方を用意しています。

その上に,音をどう入れるか考えて進めています。

完成したら,4才5才の子にはとっても役立つソフトになると思います。

まだまだ,作り込みは続きます。とても楽しいです。

入学前の子にも,算数ソフトが好かれているので,4歳5歳向けのソフトを作ってみました。

入学前の子にも,算数ソフトが好かれているので,4歳5歳向けのソフトを作ってみました。

大人気の「つかまえろゲーム」ソフトです。

サイコロの目を見て,あっている数字をクリックします。

小学生なら,「図の6」は「数の6」と直接結びつきます。

ですから,即座に水色の6をクリックしてきます。

年齢が下がると,直接の結びつきが,まだ,あまり強くありません。

なぜかというと,両者の間に,両者を結びつけている「音声の6」が存在しているからです。

「図の6」=「音声の6」=「数の6」

つまり,「図の6」=「音声の6」と,「音声の6」=「数の6」の両方が確実になって,さらに,両者が結びついて,初めてOKとなるのです。なかなか手間がかかっているのです。

「図」と「数」の間を「音声」が結んでいると分かると,ちょっと工夫したくなってきます。

元小学校教員の血が騒ぐのです。

どこかに音声を入れたいと思いました。

それをどこにするか。これも,ちょっとした頭の使いどころとなります。

私が選んだのは,「図の6」(さいころの6)のところです。

画面をよく見ると,音声が出るような印が付いていますね。

図(さいころの目)をクリックすると,「ろく!」と声が出てきます。

この数の音声ですが,これがなかなかの曲者です。

6や1など,大方は問題ないのですが,4は,2通りの呼び方があります。

4=し,よん

数を順番に数えるときは,「いち,に,さん,し」となり,「4」は「し」と発音されます。

しかし,単独の「4」は「よん」と呼ぶことが多いです。聞き分けやすいからです。

それでも,人によっては,単独でも「し」と発音する人もいます。

これをどうするか。これもちょっとした問題となりましたが,なんとか工夫して解決しました。

--

還暦を迎えたと言うことで,野口塾の皆様から祝っていただきました。

まさか,私まで祝っていただけるとは思ってもいなかったので,大変,驚き,感激いたしました。

その時の懇親会。

美穂先生から,さらにお祝いの品を戴きました。

皆様からのメッセージと,右の万年筆です。

私が日ごろ使っているのは,ボールペンとシャープペンです。

シャープペンは本を読むときに手にしています。

ボールペンは紙に書くときに使っています。

書ければそれで良いので,筆記具にはあまり頓着していません。

コンビニで売っているような,手軽な品で十分です。

そう思っている私ですが,こうして皆様から戴くと,大切に使いたい気持ちがとても大きくなってきます。

書き味も素晴らしく,書いた瞬間から手に馴染んでいる感覚になります。

万年筆の下にある原稿用紙。

これは,若い頃に頼んで作っていただいた原稿用紙です。注文したのは1万枚。

それぐらい気合いを入れて,「書くぞ!」と思っていたのです。

この原稿用紙も,残っているのは,あと3冊ぐらいでしょうか。

いまでは,メモ用紙のようになっていますが,構想などは良い感じで浮かんできます。

万年筆の定位置はカバンの中となりました。

出張先に持っていき,出来るだけ,万年筆を使って筆記したいと思います。

この万年筆を持つことで,どんな会議や打ち合わせの場でも,野口塾の皆さんが応援してくれていると思えるからです。

大切に使っていきたいと思います。

野口塾の皆さん,本当にありがとうございました。

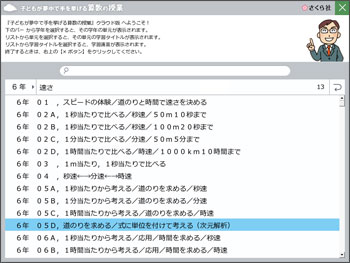

福嶋先生とのコラボソフト,速さの次元解析ソフトがついにクラウドにアップされました。

福嶋先生とのコラボソフト,速さの次元解析ソフトがついにクラウドにアップされました。

6年の「速さ」の「05D」です。

クラウドを御活用の先生,ぜひ,ご覧ください。

難しい内容なのですが,見ていると,なんだかとても簡単に感じられてきます。

福嶋先生には,開発中のソフトを見ていただきました。

その感想を御紹介しましょう。

「この算数ソフトを小学校を卒業する全国の6年生に見せてあげたいですね。

今まで受けてきた算数の授業の概念が変わると思います。

中学の数学・理科でも通用する素晴らしいソフトです。」

このソフトには,線分図と面積図が出てきます。

面積図は小学校では扱いません。

高校で習う物理で「v-tグラフ」と言われるものだからです。

距離を面積で表しています。

この「距離を面積で表す」という感覚が,なかなかつかめません。

高校生でも,かなり厳しい生徒さんがいるのではないかと思います。

「なかなか理解できない」原因は,基本的に,「視覚的にみた回数が少ない」だけのことです。

ですから,このソフトで何度かパトカーを動かしてみると,次第に,頭がついていけるようになります。

「視覚的経験」を積めば,たいていのことは理解できます。

それだけの頭を子供たちも持っていると考えて,前進することが,算数教育を一歩推進することになります。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)