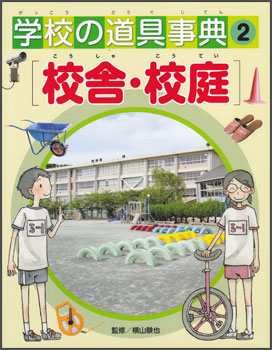

『学校の道具事典』の第2巻「校舎・校庭」編が,届きました。

『学校の道具事典』の第2巻「校舎・校庭」編が,届きました。

パッと見て,良いですよね。

校舎・校庭の写真がドンピシャです。

この小学校,神奈川県横須賀市の津久井小学校です。

昨年の夏,取材に行きました。猛暑の中だったので,私はちょっとクラクラしていました。

校門・校庭・くつ箱・かさ立て・廊下と階段・正面玄関・職員室のドア・・・

いろいろな場での道具について,フルカラーの写真やイラスト入りで解説しています。

職員室の写真には,実際にお仕事をされている先生お二人と,校長先生が映っています。校長室では,校長先生と地域の方が実際に話し合っているところを撮影させていただきました。

現実の生の姿が映っているので,ライブ感が出ていて,とても感じが良いです。

来月に,第3巻が発売になります。

3巻揃いましたら,ぜひ,学校図書館の本として推薦してください。

大阪でのセミナーを運営してくださったのは,丸岡先生を代表とするレッズの皆さんです。

代表の丸岡先生は,もっか,「銅像教育」を推進しています。この教育は奥が深いので,私も注目をしています。

その丸岡先生が,来年度から「算数ソフト研究会(仮称)」を立ち上げて,関西や四国の先生方と勉強をすすめます。

ありがたいことです。

算数の研究は,戦前も戦後もたくさん行われてきました。

特に,戦前の教育では,100マス計算のような鍛錬を積む指導法が数多く開発されました。

戦後になり,考える算数が主流になり,1時間の目当てを明確にする授業が盛んに行われるようになりました。

また,線分図など視覚的にとらえやすい工夫も研究されるようになりました。

こういう流れを受け継ぎながら,新しい算数ソフトを活用した研究が進み始めています。

丸岡先生達が進める「算数ソフト研究会」では,実践レポートを書くことが一つの形になっているそうです。

良いレポートが届きましたら,このブログでも随時紹介を進めていきます。

--

算数ソフトに関係する研究会が,これで3つになりました。

1つは,全国組織の「ICT算数研究会」です。主に,MLで活動を進めています。

2つ目は,城ヶ崎先生・佐々木先生・押田先生と私で進めている「チーム算数」です。

3つ目は,丸岡先生と関西・四国の先生方による「算数ソフト研究会(仮称)」です。

これとは別に,奈良の中嶋先生が,「算数ソフト式育成法」を研究しています。

これから先が,ますます楽しみです。

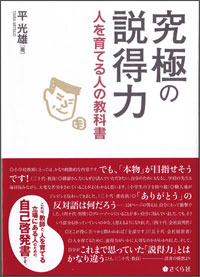

大阪の野口塾。『究極の説得力』の平先生が初登壇です。ちょうど,「縁」の話しで私との出会いを語られているときに,私が入室しました。偶然とはいえ,平先生との強い御縁を感じました。参加されている先生方は,皆さん,平先生の話に熱い感動の連続状態でした。書籍コーナーにたくさん積んであった平先生の新刊。あっという間に売れたそうです。

大阪の野口塾。『究極の説得力』の平先生が初登壇です。ちょうど,「縁」の話しで私との出会いを語られているときに,私が入室しました。偶然とはいえ,平先生との強い御縁を感じました。参加されている先生方は,皆さん,平先生の話に熱い感動の連続状態でした。書籍コーナーにたくさん積んであった平先生の新刊。あっという間に売れたそうです。

素晴らしい先生の話を聞けて,本当に良かったと思いました。

--

その日の懇親会。

講座と同じように,大感動のお話しを伺うことが出来ました。松田先生の話です。

ヘレンケラーとサリバン先生の話しのような感動的な話しです。

松田先生が受け持っているクラスに,ダウン症のお子さんがいます。

残念ながら,算数はほとんどわからない状態だそうです。

これまで,ずっとわからないのですから,算数そのものへの興味も持っていません。

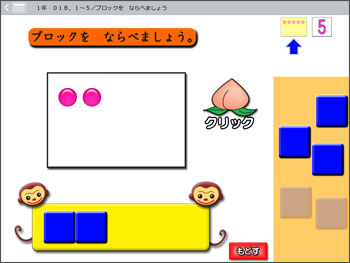

でも,松田先生は,「もしかしたら」と思い,その子に算数ソフトを使ってみました。

1年生のソフトの中から,とくに易しい,ブロックを並べるソフトを選んで取り組ませました。

でも,その子はマウスのクリックが思うようにできません。

いつも,真ん中にあるホイールをグリグリ動かしてしまうそうです。

御存じのように,算数ソフトはクリックしないと動きません。

御存じのように,算数ソフトはクリックしないと動きません。

どうなることかと思っていたら,嬉しいことに,あっという間に自分でどんどんクリックし始めたそうです。

これだけでも,感動的なでき事ですが,もっと嬉しい感動がその翌日も続いたそうです。

なんと,その子は,昨日の勉強で使ったノートパソコンを運んできて,これをやろう!と先生にせがんだそうです。

ずっと算数に興味を持てなかった子が,自分からやろうと言い出したのです。

まさに,ヘレンケラーの「ウォーター!」が起こったかのような光景を私は感じました。教育の力は素晴らしいです!!

松田先生がサリバン先生のように思えてきました。

そんな感動的な場面に算数ソフトが貢献できました。ありがたいです。

学びの基本は,本人がやりたいと思うことです。

松田先生のクラスのお子さん,きっと算数のことが少しずつわかっていくように思います。

そうなってほしいと願います!

--

卒業式の練習を頼まれ,関西大学初等部へ行ってきました。

1時間指導しましたが,子ども達が素晴らしかったです。

教えたことをどんどん吸収する力のある子ども達です。

平素からかなり質の高い学習がなされていると思いました。

私が指導したのは,主に次の5つです。

1,姿勢

2,起立・着席

3,礼

4,証書授与

5,返事

この中で最も厳しく指導したのは,「姿勢」です。

45分間の指導中,子ども達が背もたれに背中を付けていたのは,僅か2分程度。

後は,立腰状態でずっと練習をしました。

こういう力を子ども達が一気に持つことができたのは,子ども達が「最高の姿」を意識的に実行する力を持ったからです。

作法のように,体を自分で操るものは,自ら最高を求める心を持つことが,出来映えを左右します。

関西大学初等部の子ども達は,この「最高の姿」を求める心が,練習中,一貫して強かったのです。

卒業式の指導を御依頼くださったのは三宅先生です。

練習する教室に案内され,まず,「さすが!」と思いました。

案内された教室が,平素使っている教室では無かったのです。

作法には,「日常作法」と「儀式作法」の2種類があります。

日常作法でしたら,平素の教室で行います。

卒業式は,日常から離れた儀式です。そこには伝統が入り込みます。

場を変えて指導すること。これが子ども達の学びを力強くします。

次に,椅子がとても良かったです。

実際に卒業式で使う椅子だったのです。

いつもと違う椅子も,子ども達の学び力を高めてくれます。

三宅先生の指導力の高さをこの場作りでも感じました。

卒業式の練習をするにふさわしい場作りをしてくださっていたので,私の指導も子ども達に届きました。

卒業式の練習中,嬉しい出来事がありました。

1つは,大事な卒業証書を私が落としたことです。

おもむろに拾ったのですが,誰一人として笑いません。

それどころか,微動だにしません。

非常に立派でした。

もう1つは,練習中に咳をした子がいたことです。

その咳の仕方が実に立派でした。

押し殺すように咳をしただけでなく,手を口に当てて,少しはすを向いて咳をしたのです。

余りに立派だったので,再現してもらい,みんなに見てもらいました。

良い機会ですので,上座を教え,下座に向いて咳をするとなお良いことを話しました。

最後の1つは,返事の指導をしたときに起こりました。

マスクをしていた子が,全員,マスクを外しました。

風邪を引いていたり,花粉症になっている子は,マスクをしていてかまいません。

しかし,それでは「最高の返事」を届けることが出来ません。

それにサッと気がつき,自分からマスクを外しました。

「最高の卒業式」をしようという強い気持ちが伝わりました。

立派な判断でした。

来週は,野口塾ビギナーズです。

卒業式の作法を話ししますが,関西大学初等部の子ども達の話しも少し交えて話したいと思います。

お待たせをいたしました。

お待たせをいたしました。

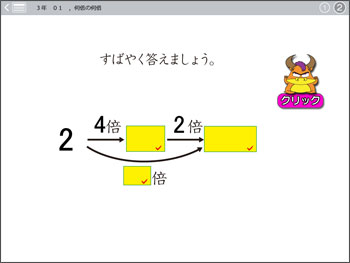

3年生の「何倍の何倍」のソフトを1本,クラウドにアップしました。

01 ,何倍の何倍

です。

これで,3年の「何倍の何倍」には,合計3本のソフトが揃いました。

01 ,何倍の何倍

02 ,倍の言葉を使う問題

03 ,倍の言葉を使わない問題

02,03は文章問題です。

01は,その文章問題の考え方(骨組み)を学びます。

画面は,01の2ページ目です。

2の4倍の2倍は,幾つか?

という練習がジャンジャン出来ます。

ついでに,4倍の2倍は,8倍になることもジャンジャカ勉強できます。

あっという間に,何問かチャレンジするので,何倍の何倍の感覚が身につきます。

こうなると,02,03の文章問題も難しくなくなります。

「ああ,これはね・・」と頭がサクサク動きます。

このソフトは,こういう良い状態で学習が出来るようにと,藤本先生とコラボしつつ作り上げました。

きっと,お役に立つと思います。

--

明日は大阪です。

関西大学初等部で卒業式の礼儀作法を話します。

今のところ,姿勢・礼・証書授与・歩行・返事の5項目を話す予定です。

午後からは大阪の野口塾です。算数のソフトを使って模擬授業をします。

どちらも,とても充実しそうで,楽しみです。

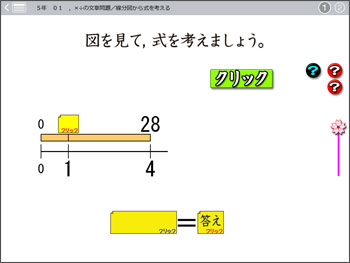

5年生の文章問題に幅広く使えるソフトです。

5年生の文章問題に幅広く使えるソフトです。

かけ算・わり算が式になる問題のほとんどが,このソフトに慣れることで解くことが出来ます。

このソフトで,「線分図→式」に慣れたら,あとは「文章問題→線分図」に慣れれば良いだけです。

これは,算数を基本通りに図にする教え方をしているクラスの子なら,すぐに出来ます。

そうでないクラスの子でも,線分図が書ければ,簡単に式がわかると実感できるので,かなりやる気モードは高まりますよね。

このソフトは,クラウドの5年,一番下の単元名「文章問題/線分図から式を考える」に入っています。この単元は,この1本だけです。

--

今日は,久しぶりに,神保町の喫茶「さぼうる」に入りました。

今春,ほるぷ出版から出る予定の本のゲラ点検を,編集の方と一緒に行うためです。

その担当の方は,年末に山形へ引っ越されるとのことです。

そうなったら,もう,こうして一緒に作業を行うことが出来ないのですが,「スカイプでやりましょう!」ということになり,時代が変わったなと思いました。

ゲラですが,とてもよく見てくれ,4ページほど書き直すことにしました。

いろいろとチェックが入り,そこを修正していくと,品質が良くなるので,実にありがたいです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)