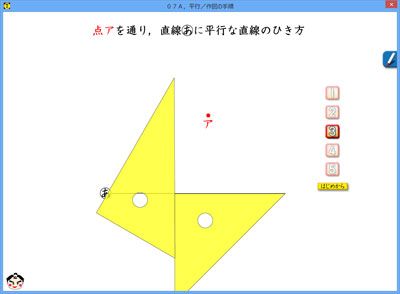

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の4年1巻の「垂直平行と四角形」の中の「07A,平行/作図の手順」のソフトです。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の4年1巻の「垂直平行と四角形」の中の「07A,平行/作図の手順」のソフトです。

平行線の引き方を学ぶソフトです。

三角定規を上手に使って,平行線を引くのですが,覚えられない子はざっくりと,それらしい線を引いてしまいます。

黒板を使って,しっかりとした説明を要する所ですが,城ヶ崎滋雄先生は,こういった作図場面は,「ソフトを何回か繰り返し見せると,自然にマスターする」と話してくれます。

作図ソフトを使う場面で,城ヶ崎先生がよく使う発問があります。

「次はどうなる?」

何回も見せていくと,子ども達も手順を覚え始めます。

その記憶をいっそう強めるために,次がどうなるかを尋ねています。

「次は,三角定規が上に上がります!」と答えてきたら,きっと,城ヶ崎先生は付け足しを聞くようにも思います。

「どこまでも,どこまでも,上がって行くんですね」などと。

すると,発言した子は自己発言に加言します。「アの所まで」と。

こんなやりとりをしながら,より正確に次を言えるようにしていくと,実際の作図もサクサクですし,ノートに手順を書くときにも,より厳密になります。

昨日,このソフトを久しぶりに見たのですが,実に良いソフトでした。

先生と一緒に,何度も見ている内に,平行線の引き方をすっかりマスターできるのですから,良いですよね。

たくさんのクラスで使われていると思いますが,もっともっと多くのクラスで活用して欲しいです。

10月26日(土),広島県の福山市で「第19学 教師力向上セミナー」が開催されます。

★台風直撃が予想されるため中止になりましたが,「教師力向上セミナー」への応援を,今後ともよろしくお願いします!★

今回は,私も呼ばれましたので,ちょっとお話しをしてきます。

全体のテーマは「授業づくりの今、むかし ~ICTと作法・和算~」です。

お申し込みは,こくちーずから出来ます。

広島方面の先生,お会いできることを楽しみにしています。

この日,もしかしたら,私の新刊がセミナーに並ぶかもしれません。

並んだら,嬉しい日となります。

--↓第19学 教師力向上セミナー↓--

私たちは広島県を中心に活動する20~30台の小学校教師です。日々、こどもたちに力をつけるためには自分たちの教師力を高めなければと、切磋琢磨しています。

より多くのこどもたちを伸ばすためには、より多くの先生方に学びの場を提供させていただきたいと考え、セミナーを運営しています。

みなさん!未来を担うこどもたちのために、是非いっしょに学びましょう。ご参加、お待ちしています。

10:00~10:30 開会行事 講座1・山根 僚介氏「ICTで徹底反復!」

10:35~11:35 講座2・横山 験也氏「ICTを活用した模擬授業」

11:35~11:50 講座3・藤本 浩行氏「デジタル教材とアナログ教材とのコラボで、学力向上」

13:00~14:10 講座4・横山 験也氏「大好き算数!和算からICTまで」

14:20~15:20 講座5・藤本 浩行氏「算数ソフトも活用した楽しくわかる授業づくり」

15:30~16:10 講座6・横山 験也氏「小学生から先生まで~作法のはなし」

16:30~16:50 Q&A 「横山氏・藤本氏・山根氏が質問にお答えします」

16:50~ 閉会行事

講師紹介~横山験也先生~

千葉市の小学校に24年間勤務した後、独立。デジタル算数教材の研究開発を進め、「株式会社 さくら社」を設立された。従来の黒板では実現できなかった算数の「動き」と「見える化」を、ICTを活用した算数ソフトにより実現。「子ども達が夢中になって手を挙げる」授業を可能にしている。一方で作法や和算など、日本の伝統的な教育にも注目。教育の歴史から、現在に生きる私たち教師が学ぶべき授業づくりを示唆されている。夢は「日本中の子どもを算数好きに!」/株式会社さくら社 代表取締役社長

~藤本浩行先生~

横山験也社長の「子どもが夢中になって手を挙げる算数ソフト」を使った授業づくりにより、多くの子どもたちを算数好きに変える実践者のお一人である。一方、ICTのみに偏重することなく、ブラックボックスを中心としたアナログ教材とデジタル教材の融合を目指しておられる。他方、保護者対応や初任者指導にも精通。若手教師が模範としてほしいプロ教師のお一人である。山口GENKI教育サークル主宰。モットーは「学びの場は自分でつくる」/山口県公立小学校教諭

--

作法の話しは,姿勢の話しが中心になりそうです。

このセミナーの事務局に山根文大先生がいらっしゃり,姿勢の指導に力点を置かれています。

若いですが,こういう先生は,ぶれない指導ができます。

少しでも,山根先生のお役に立つようにお話しできたらという気持ちになっています。

「第3回 奇跡の算数セミナー」の開催日が決まりました。

11月23日(土)です。場所は,東京にある佼成学園です。

算数・数学のソフトに未来を感じている浜田先生が,ご勤務されている学校にお願いをしてくださり,開催できるようになりました。佼成学園に感謝です!

初めての学校での開催です。それも中高一貫校です。

張り切って開催していきたいと思っています。

定員は20名を予定しています。楽しみです。

公募が始まりましたら,ぜひ,お申し込みください。

--

今日は,待合室で本を読みました。

気温が上がり,待合室はぼんやりとした空気となり,睡魔に襲われました。

それでも,面白かったので『西遊草』(清河八郎)を読み進めました。

関東と上方の人情の違いが記されていました。

関東は剛直にして人を憐れみ,

上方は柔弱にして人をあざむく。

なんとまあ,幕末にはこういう違いがあったのですね。

感心しながら読んでいると,上方での買い物の留意事項がでていました。

小さいお店では,正札そのものが怪しいとのことで,大店で買うと良いそうです。

こういう時代はとっくに終わってしまった現代ですが,飲み屋などのぼったくりなどにまだそれが化石のように残っているので,それなりに気をつけないといけません。

宇都宮で開催された野口塾に行ってきました。

一つ一つのお話しが,強烈です。

例えば,野口先生のお話のスタートに,下の言葉が出ました。

◎教育はそのままにしておかないこと。

なるほどと思います。良い言葉です。

頭に響く言葉です。

野口先生の凄いのは,そこから,心に響かす言葉続くことです。

◎ そのままにしておかないのは,有望だから。

ああ,納得!

こういう哲学的な学びがとても多いので,実に,ありがたいと思います。

また,今回も,野口先生が会場でもひたすら勉強を続けていました。

この姿にこそ,もっとも多くのことを学んでいます。

野口先生からの学びがほとんどの野口塾ですが,最近は山中伸之先生の素材研究が凄いです。

今回は,「ごんぎつね」の4でした。

松虫のチンチロリンと鳴く場面,とても良い素材研究の話しを聞けました。

ゴンがどんな様子でじっとしていたかは,虫が鳴きやんでいない様子から,息を殺すほどと分かってきます。

なるほどと,唸りました。

山中先生の素材研究には,この先,ちょっと注目していきたいです。

私もちょっと,素材研究をしてみました。

「月のいいばんでした」

これは,月の姿が良いのではありません。月の光がこうこうと差して,当たりが明るくなっている様子を表しています。

ですので,満月か満月に近い月です。

ということは,一月(ひとつき)の中程の日の晩と言うことになります。もちろん,「ごんぎつね」が江戸時代のお話しだったらのことですが。

江戸時代は太陰暦なので,1日(ついたち)は必ず新月の日となっています。新しい月が始まるので,新月なのです。

ですので,日食が起きるのは太陰暦では,常に1日(ついたち)となります。

ということで,松虫が鳴いている月半ばですから,ちょうど中秋の名月あたりの晴れた夜のお話しと考えられます。

「チンチロリンと,松虫が鳴いています」

「チンチロリン」は,唱歌「虫の声」に出てくる松虫の鳴き声です。「虫の声」が出来たのは,1910年(明治43年)。小学唱歌として誕生していますから,この年から全国小学校で歌われたことになります。新美南吉が生まれたのが1913年(大正2年)ですから,きっと南吉は小学校でこの歌を何度も何度も口ずさんでいます。それがその「ごんぎつね」の一こまに登場しているように思えます。

「ごんぎつね」は江戸時代の話しのようですが,作者の位置する大正・昭和時代が顔を出していて,こういうところは,面白いなぁと思います。

素材研究というのは,教えることを考えずに,一人の人間として考え調べていく作業です。ここが分厚くなると,授業で子ども達から出てくるいろいろな意見や感想をしっかり受け止め,そこからちょっと深い世界へと案内することが出来ます。「受けの授業」が出来るのです。

--

道中,読んでいたのは『西遊草』(清河八郎)です。

お茶の葉を選び取る女の子が,時々,手を口に付けていたので,それを「まずきありさま」と書いていました。

でも,上品の茶には羽を使って選び,手を使わないので,「さもありなん」と一言書いていました。

こういう一こまは,良い勉強になります。少し遠いのですが,祝儀袋の水引の一方が赤くなっている話しに通じています。

10月からは,嬉しいことがたくさん続くのですが,『教師のチカラ』の最新号の表紙に素敵な写真が映っています。城ヶ崎滋雄先生が指導中の写真です。表紙をめくった巻頭ページには,その写真が大きく写っています。

教育雑誌の表紙や巻頭に親友の先生が出てくるのは,やっぱり嬉しいですね。

今日は,『道徳のチカラ』が届きました。

表紙には宇佐美先生のお写真が。これもまた,嬉しく思いました。

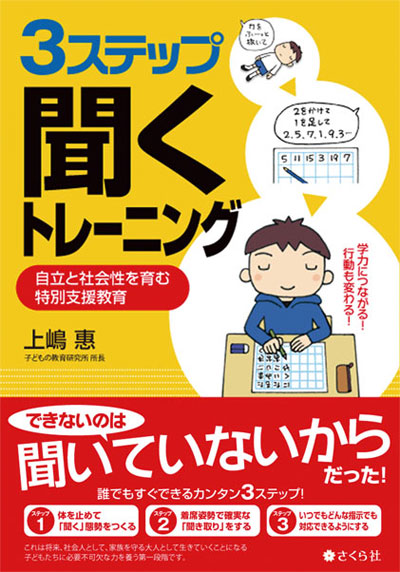

こういう雑誌で教育の最先端を走っている先生方にも,今回出た上嶋惠先生の『3ステップ「聞く」トレーニング 自立と社会性を育む特別支援教育』は,読んで欲しいと思います。

こういう雑誌で教育の最先端を走っている先生方にも,今回出た上嶋惠先生の『3ステップ「聞く」トレーニング 自立と社会性を育む特別支援教育』は,読んで欲しいと思います。

教師の世界に限らず,同類の人がたくさんいると,あれこれとグループができます。グループを意識していなくても,気のあった仲間ができ,自然にグループが形成されていきます。

そうして,読む本も,次第に自分に近い存在の先生の本を多めに読む傾向になります。

私自身もそうでしたので,今,最先端を走っている先生も,同様な感じだと思います。

それでも,時々,見知らぬ世界を拓いている先生の本を読むと,多いに勉強になります。

若い頃,見知らぬ先生の本だけど,読んで大きな影響を受けた一つが,東京書籍から出ていた『算数が好きになる考え方』(高森敏夫)です。

後半に出てきた,「反復練習だけで計算力が身につくか」という論考には強く感動しました。これが,戦前の藤森良蔵先生の桃太郎の繰り返し理論に相乗し,一つの理想的な指導の姿として,「理解が伴う反復提示」が私の意識に上るようになりました。教材の作り方も次第に理解重視になり,理解させつつ繰り返し提示できる教材作りとなりました。

この意識をマックスに具現化したのが,私のつくっている算数ソフトです。

上嶋先生の『3ステップ 聞くトレーニング』を読んだ先生の中には,大きな衝撃を受ける先生もいると思います。

私が今現役だったら,きっと指導の基礎として自分の持ち味に加味していくと思います。そうして,藤森先生や高森先生の本と同様に,上嶋先生の本も非常に嬉しい一冊になっていくのだろうと思えています。良い本です。

--

ゆっくりとしたペースで『西遊草』(清河八郎)を読んでいます。

この本の中に,女性を上り下り共に通さない関所がでてきます。そういう関所は,関所近くの宿場に泊まり,夜が明ける前に通過すればOKと出ています。関所のイメージが豊かになりました。

明日,宇都宮へ行くので,道中,楽しみながら続きを読みたいと思っています。

まずは,さくら社から『3ステップ「聞く」トレーニング 自立と社会性を育む特別支援教育』が発売になります。

著者は,上嶋 惠 先生です。

大阪の先生で,非常に志の高い方です。

何しろ,小学校に勤めていましたが,軽度発達障害のお子さんのためにと,32年勤めて退職されました。そうして,そのお子さんための教室を開き,日々指導にあったいるのです。

本来伸びる力を持ちながら,適切な指導がされないために,伸びきれないお子さん。そのお子さんが大きく前進できる道をつくるために決断実行されたのです。感服します。

嬉しいのは,上嶋先生の指導に共感された方が,大阪や奈良に同じ教室を開き,その活動の輪が着実に広がっていることです。

そういう本当に力のある先生の本を,さくら社から出すことができました。

聞く力をしっかり付ける上嶋先生の指導を,この本から皆さんにもお伝え出来ればと思っています。

書店に並びましたら,ぜひ,手にとってご覧ください。

嬉しいことの2つめは,今月の月末にやってきます。

私の算数の本が31日に発売になることです。

きっと,この本はたくさんの子の算数力を向上させると思います。

3つ目は,11月頃に児童書が2冊でる予定です。その内の1冊は,図書館向けの本です。

4つ目は・・・・。その時が近づいたら,じゃんじゃん書いていきます。

--

--

おまけです。

現役の時に使っていた算数のグッズです。

ポインターペンに強力磁石を付け,赤と青のマジックで色つけをしています。

さて,これは何の単元で使った教具でしょうか。

パッと見て,分かる先生は,算数通ですね。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)