友達の山本幹雄校長先生が神保町まで来てくれました。久しぶりの再会です。話が弾みました。

お昼を御一緒して,さぼうるへ。それから,神田明神へ。

神田明神には算額があるというので,山本先生と一緒に行ってきました。

神田明神は,孔子廟のある湯島聖堂のすぐそばにあります。

境内に入ると,結婚式の最中でした。笙や笛に先導されつつ新郎新婦が厳かに歩いています。

見守る人たちの輪に入り,それから算額さがしです。

どこに飾られているのか知らないので,境内を一周しました。

それでも見つからず,社務所で教えてもらいました。

飾ってあったのは,現代の算額4点。その中の1問を読んでみましたが,気の遠くなるような問題で,考えることとストップしました。

江戸時代の数学家が境内で腕を競っていた時代の風に,ほんの少しですがあたることができました。

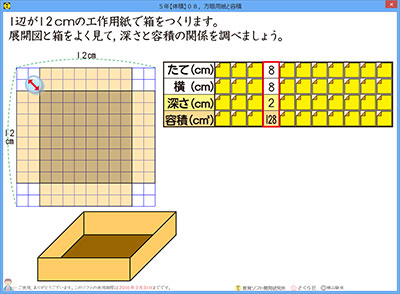

これを学習する頃の子ども達。

学力格差も非常に大きくなっています。

入試の勉強をしている子にとっては基本問題であり,割合がイマイチだった子にはかなり高いハードルとなります。

そういう学力格差があっても,しっかり指導をしていくのが先生なので,先生という仕事は本当に大変な仕事なのです。

分かる子には一層の理解を深め,イマイチの子には一つず納得できるように。

そういうことが教材には求められてきます。

そんなことを思いつつ,このソフトを作っています。

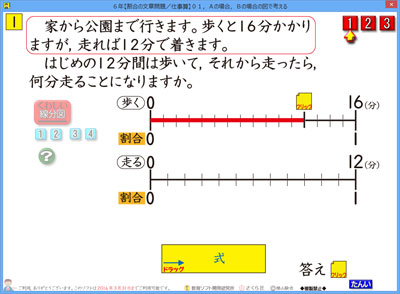

画面の左側にボタンが幾つもあります。

1つクリックすると,図がちょこっと出てきます。

関連する問題文も赤文字になるので,「問題と図の対応」が分かりやすいです。

一番大事なところは,20分かかる場合は,1当たりでは「全体の1/20」になることです。

30分は1/30になります。

それを感覚的に把握できるように,アニメーションも使って印象づけるようにしています。

3問チャレンジして,「文章問題は面白ね」となってくれれば,ありがたいなと思っています。

友達の千葉先生のブログを時々読みに行っています。

友達の千葉先生のブログを時々読みに行っています。

授業の様子が中心になっている,真面目なブログです。

そのブログに,算数ソフトの事が記事になっていました。

千葉先生の奥様が5年生の担任で,奥様にダウンロードしたソフトを見せたら,大絶賛だったそうです。

これだけで,充分に嬉しいニュースです。

その上,千葉先生は次のように書かれています。

=========

直感的に分かる

=========

これからの算数授業のキーワードではないか

さすがだなと感じます。

「直感的に分かる」という状態がつくれるということは,「見ている内に,数理的きまり(原理)に自ら気づく」ということです。

自分で気がつくのですから,これは面白いです。

ハッとひらめくのです。

この瞬間は,たまらない面白さがあります。

スカッと爽やか! という感じです。

これが,毎時間のように出てきたら・・・・

算数そのものが好きなっていきますよね。

そうあって欲しいです。

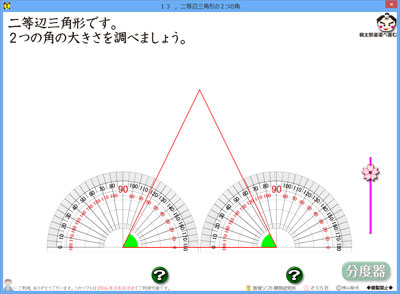

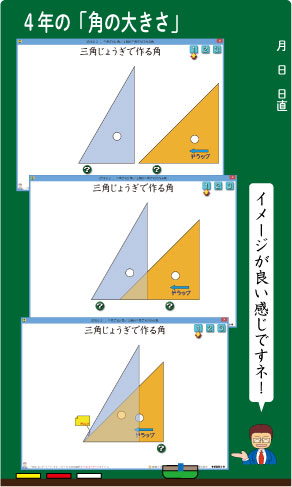

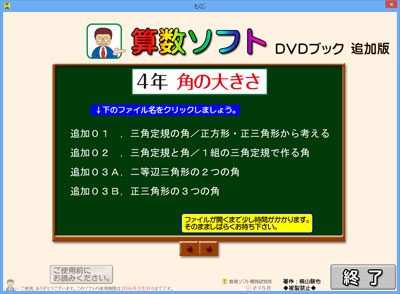

4年生の角のソフトをこの春に作りました。

城ヶ崎先生とのコラボソフトです。

チーム算数で,こんなソフトが・・とのやりとりがあり,そこから生まれた「角の大きさ」のソフトです。

城ヶ崎先生も授業で使いましたが,奥田先生も使いました。

奥田先生の感想です。

--

最高です。

(1)三角定規とは何かがわかる。

(2)1組の三角定規を重ねたときの角の大きさがよくわかる。

動き、最高。

(3)二等辺三角形の2つの角が等しいことがよくわかる

(4)正三角形の3つの角が等しいことがよくわかる

どのソフトも、すばらしいです。

--

コラボソフトは,かなり的を射たソフトになることが,このことからも分かります。

コラボソフトは,かなり的を射たソフトになることが,このことからも分かります。

医学の世界では,「名医+名薬」のコンビネーションがしっかりしています。

医学の足元にも及びませんが,「名先生+名教材」のコンビネーションで多いに前進して行きたいと思っています。

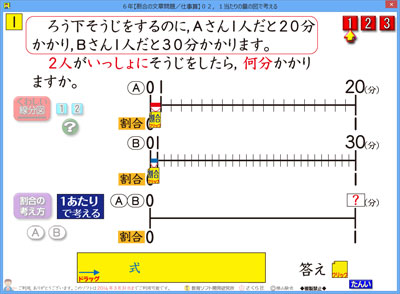

6年生の文章問題のソフトを開発しています。

割合の考え方を利用して解いていく問題です。

そういう説明的な言葉より,「仕事算」ですと言った方がわかりやすいかもしれません。

この問題は,仕事算の基礎的な問題です。基礎的過ぎて,仕事算らしさ,つまり「単位時間当たりで考える」という思考法が使われていないのです。

使われているのは,「全体と部分」の見方です。

考え方としては,16分,12分,12分と3つの「時間」が出てきますが,これを一旦,「割合」の世界に落とします。それから,再び「時間」の世界に戻るという流れになります。

そういう解き方が分かるように,ちょっと図に工夫をしました。

第1問目では「詳しい線分図」で,非常にわかりやすく表現されて出てきます。

第2問目は「簡単な線分図」なります。シンプルな図でも意味は同じ事を理解します。

第3問目は「もっと簡単な線分図」になります。

問題事に,どんどん簡単になるので,自分で図を書くときには,もっとシンプルにしたいと思う子がでてくれたら,それは嬉しいところです。

完成はもうすぐです。

その次は,いわゆる「仕事算」のソフト開発に入りたいと思っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)