算数・数学好きを増やす会のMLで藤本先生とやりとりして,このソフトを作り進めています。

算数・数学好きを増やす会のMLで藤本先生とやりとりして,このソフトを作り進めています。

そのソフトが大方仕上がってきました。

子ども達が新しい学習として学ぶのは,「4倍の2倍」という関係が,(4+2)倍ではなく,(4×2)倍になることです。

「倍の倍だから」とか,「かけ算だから」と言葉で片付けると,その場の記憶になりやすいです。

急がば回れ。

まずは,量で(4×2)となることを,つかませるます。

その量でとらえやすいように,ちょっと工夫をしました。

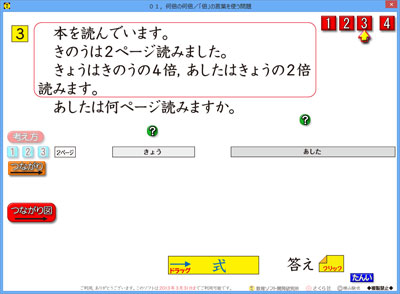

問題2,問題3には,この画像のように,「今日」「明日」の上の方に「?」ボタンが付いています。

これをクリックすると,「きのうの4倍」「きょうの2倍」の文意をとらえやすい図が出てきます。

こういう量を見て,しっかり(4×2)となることをおさえ,それから「つながり図」だけで思考できるようにと作り込んでいます。

ですので,問題4は,「考え方」がありません。「つながり図」だけになります。

でも,3問やっているので,たいていの子はつながり図をすいすい書けると思います。

--

明日からは,倍という言葉を使わない類題のソフトを開発する予定です。今から,その作成が楽しみです。

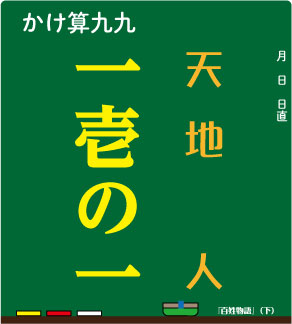

かけ算九九の呼び声を文字にするとき,たいていは「三四 12」などと,漢数字→アラビア数字の順に書いています。

ふつうの数字ではなく,かけ算九九であることへの識別が高くなります。こういう工夫は,良い工夫だなと感心しています。

アラビア数字が日本で普及したのは,明治時代に小学校で教えるようになってからですから,それ以前には漢数字で「三八 二十四」と表していました。

また,大字(壱・弐・参など)を使った表し方もありました。

それが,先日以来読んでいる江戸時代の農業専門書『百姓伝記』(下巻)に出てきました。

「一壱の一」「一一の壱」の二種類です。感動しました。

九九を使った表現として,「五七日」も出てきました。今の時代は人が亡くなってから35日目の日をさしますが,この本では農作業の35日の意味で用いています。

この「五七日」というのも,面白い表現で「7日が5つ分」という意味になります。小学校で教えるかけ算の意味(5が7つ分)とは逆になっています。

こういうところに気がつくと,昔の九九の意味は,今と同じだったのか,逆だったのか,どっちでもよかったのか。こんな所が気になってきます。

「五七日」というのは仏教で使われていた表現ですので,それが農業にも応用されて使われたのではないかと推測しますが,このあたり,今後の読書課題になりそうです。

江戸時代に入り,かけ算九九は「一一が1」と一の段から唱えるようになりました。

江戸時代に入り,かけ算九九は「一一が1」と一の段から唱えるようになりました。

これと,世界観を表す「天地人」とを結びつけた云い伝えのような話しも載っていました。

一は易で物事の初めとされ,「天」。

一一と続くと,「天地」の心を表します。

一壱の一となると,「天地人」の意味になります。

世界は,「一一が1」から始まるという意味です。

こういうことが書かれていると云うことは,九九は物事の全体(始まり・終わり)を象徴する事例だったのだろうと思います。ちょっとした,江戸時代の生活思想をみた気持ちになりました。

1680年代に易に及んで文章が書けるのですから,これを書いた人(不明)は,ただの農民とは思えません。書物を手にでき,それが読め,しかも,かなり若い頃から師匠について学んでいた人と思えます。

藤本先生が,1年生の文章問題のソフトを使って授業をしたところ,ソフトの中の4問を行い,全員が図も式も正解できました。うれしいですね。

文章問題も,算数ソフトの活用で「全員理解」が達成できるのです。

藤本先生が結果を出してくださったので,とても良い気持ちで,文章問題のソフト開発を進めています。

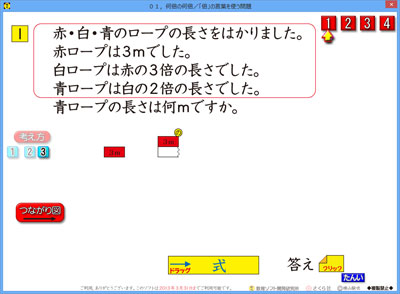

もっか,開発中なのは,3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトです。

問題をうんと圧縮すると,「3mの3倍の2倍は,何m?」という問題です。

これが文章になると,読んでいる内に頭がこんがらがってきます。

文章問題のこんがらがりは,全部まとめて一気に考えようとする姿勢が生み出します。基本的に,本人のあせりが原因です。あせらずに,素直に「一つ一つ図にかいていく」姿勢を持たせることです。

図を描くコツを上手くマスターできれば,この手の問題はとても簡単な問題と感じられるようになります。

今回の図は,「つながり図」です。

最もシンプルな「矢印」でつながりを図解できれば,それで良いのです。

そこへ向けて,まず,量感を持った図をしっかり見て,つながりの把握をします。

ソフトの画面をごらんください。「量感を持った図」が少し見えています。

腕利きの先生がこだわる「の」。これも,きっちりと付いています。

「の」を特別扱いすることで,「単位量」の素地が養われます。単位となっている量が2mと分かれば,それが3倍になろうが,5倍になろうが,考え方は同じです。

そういう重要なところもしっかりと見て,学べるように作り進めています。

このソフトは,藤本先生とのコラボソフトです。

完成は,まだ先です。でも,来年度を思うと,頑張らねばと思います。

『百姓伝記』の上巻を読んでいます。

『百姓伝記』の上巻を読んでいます。

1680年代の東海地方の農家の専門書です。実に面白いです。

ついさっき読んだところに,農家の屋根が「かやぶき」になっている理由が書かれていました。

農家は貧しかったらかやぶきにしていたのではありません。

板の屋根やかわらの屋根も,当時あったのですが,農家は板や瓦を選ばず,あえて「茅葺き」を選んでいたのです。

なぜ,農家の皆さんが茅葺きを選んでいたのか。その理由が分かると,戦後,茅葺きの農家がほとんど無くなった理由も見えてきます。

164ページに出ていますので,関心のある先生,『百姓伝記』をお読み下さい。

この本の136ページには「五三日」と出てきます。

ふつうは53日と感じるのですが,「これはかけ算九九での数表記です」と力強く思っていたのですが,全くの間違いでした。広辞苑で調べたら「数日」と出ていました。

今で言う,二三日に近い言い方なのでしょう。

その「五三日」は何で出てきたかというと,「みの」の作り方で出てきました。

「水につけ,五三日も置き」とあります。

みのづくりを授業でする先生はいないと思いますが,先生の自由研究でみのをつくってみたくなったら,この本が役に立ちます。

明日,続きを読みます。

佐藤正寿先生の新刊『教師の力はトータルバランスで考える』が4月5日に発売になります。

佐藤正寿先生の新刊『教師の力はトータルバランスで考える』が4月5日に発売になります。

楽しみにされている先生も多いことと思いますが,4月を待たずに,3月23日(土)に三省堂本店で先行販売されます!

嬉しいですね。

先行販売されるのは,三省堂本店の8階,特設会場で開催される

佐藤正寿先生×上條晴夫先生 トークイベント「いま教師に必要なのはトータルバランス」

の会場です!

佐藤先生の新刊を受付でご購入いただくと,このトークイベントに無料で参加できます。

読みたい本を手に,著者本人のお話をその場で聴くことができます。

このスタイル,昨年は有田和正先生の『授業づくりの教科書 社会科授業の教科書〈5・6年〉 』でも行われ,大好評でした。三省堂本店地下の飲食店での懇親会も多いに盛り上がりました。

今回は,佐藤正寿先生の新刊ですから,「教師道」を学ぶことができます。

『教師の力はトータルバランスで考える』の「はじめに」から,少し引用しましょう。

◆「自分が学んだことをこれから後輩達に伝えたい」と自分の使命を考えていた

◆ 教師に必要な力として「授業力」「学級経営力」「人間関係力」「学校経営参画力」「仕事力」「研鑽力」の6つを考え

◆ 総合的にバランスよく身に付けることを具体的に提案

具体的なことがびっちり書かれています。

その内容と関わる話しを佐藤先生から伺えます。

もちろん,あの未来を観る上條晴夫先生もお話し下さいます。

本を読んでも勉強になりますが,読む前に佐藤先生のお話をうがったら,多いに勉強になりますよね。

こんな嬉しい企画を運営してくださる三省堂本店さんに,感謝感激です。

皆さん,この機会をお見逃し無く!

私も参加します。懇親会も近場で開催します!

井上先生・大谷先生・・・・。楽しみです!

有田先生の新刊がアマゾンに出ました!

有田先生の新刊がアマゾンに出ました!

『歴史を楽しむ年表』です。

ふつうの年表のようでもあり,歴史読み物のようでもあり,授業で使えるネタ本でもあり。

1粒で2度,3度・・・と楽しめる歴史の本ができました。

有田先生は筑波大付属小の教壇に立たれていた頃,子ども達には歴史年表を1人1冊持たせていたそうです。

教科書などの他に,みんなが同じ年表を机の上に出し,有田先生の追求していく授業が行われていました。

ところが,その年表,今はもう売っていないとのことです。

当時のわくわくとしてくる歴史の授業の感覚を伝えるそんな年表を作ってみたいという有田先生のお話しがあり,あれこれ思案しました。

その結果,有田先生が多いに知恵を絞ってくれて書いてくださったのが,この『歴史を楽しむ年表』です。

子ども達も読めるようにと,ほぼ総ルビにしました。ですので,先生が読まれた後は,ぜひ,学級文庫に置いてください。有田先生の歴史の面白さをこの本を読むことからも子ども達に伝えて欲しいと願います。

家庭で親子で読んでも楽しめる本です。

有田先生の歴史の授業をぜひ御家庭でも味わっていただけたらと願っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)