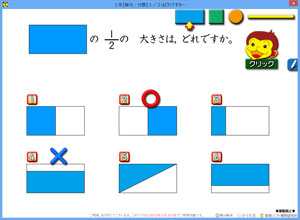

2年生の分数のソフトです。

2年生の分数のソフトです。

もっと算数サイトにアップされています。

このソフトは,1/2の大きさになっている形を見つける練習をするソフトです。

「当たるも八卦当たらぬも八卦」でやったとしても,何度かやっている内に「1/2は半分」ということが分かってきます。

なかなか面白くできたソフトです。

このソフトで藤本先生が,授業をされました。その指導法がとても良い形ですので,ちょっとお知らせします。

それは,1/2になっている番号を答えるのではなく,1番は○か×か,どっちが出てくるか。2番は○か×か。3番はどうかと考えさせる方法で授業をされたのです。

この方法,良いですね。

一つ一つをていねいに見ることができるからです。

なぜ,○なのか。なぜ,×なのか。

それを考えて言葉にして・・・という授業ができます。

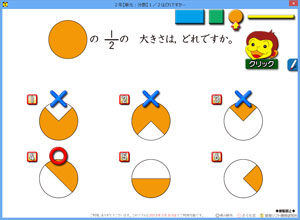

長方形で考えたことが,正方形でも役立ち,さらに,右のような円の場合でも役立ち,最後はテープの形でも役立ちます。

長方形で考えたことが,正方形でも役立ち,さらに,右のような円の場合でも役立ち,最後はテープの形でも役立ちます。

自分の考え方が正しかったと分かり始めると,全体の形が変わっても,それほど悩むことはなくなります。

藤本先生は,このソフトを授業の練習問題の時間に使いました。その後,教科書の問題を取り組ませました。その結果,全員が正解したとのことです。嬉しい限りです。

--

ネットで見つけて,妙に惹かれて購入した『百姓伝記(上)』です。

ネットで見つけて,妙に惹かれて購入した『百姓伝記(上)』です。

江戸時代の静岡界隈のお百姓さんが書き記した,「農家の専門書」です。

まだ,途中までしか読んでいないのですが,あれこれ納得しています。

例えば,トイレはどこに作るべきか。

農家なら,ここでしょう!というのが載っています。

昔の農家ですから,トイレは母屋から離れているところにあります。

武家屋敷のように母屋の中にトイレはありません。

身分の違いで・・・と,当て推量をしていましたが,これがまったく違っていました。

農家のトイレのベストの位置は,母屋の南東です。

北側ではなく,南東です。

どうしてでしょう。その理由は,はやく腐るからです。

腐らせて良い肥料とするために,日当たりの良いところにトイレを作っていたのです。

当然,木陰や風通しの良いところはダメです。

もちろん,武家屋敷のように,母屋と同じ所にトイレを作ったら,それは農家にとっては商売あがったりになります。

お風呂のことも載っていました。

家に風呂があることは農家としては贅沢だったようです。

お風呂がないと,体を洗う場所が定まらず,水が無駄になります。

そこで,大切なこととして,定まった場所で体を洗うようすすめています。

その場所には穴を掘り,竹のすのこをしいておきます。その上で,体を洗います。

すると,汚れた水が穴にたまるので,それを肥やしを薄めるときの水として使うのだそうです。

無駄がないように,こう工夫するんですと記されています。

今の時代,同じ事はできませんが,学ぶところが多いです。

驚いたのは,道で他国の人とすれ違うときの行儀作法まで記されていることです。

他国の人と往来ですれ違うときには,脇へ寄るのがよく,

また,道の良い方を相手が通るように譲るのがよいと記されています。

このように礼を示せば,他国の人でも無礼なことはしないのです。

これが1680年代頃の日本の農家の方々の礼儀作法なのだと感心させられました。

まだ読み終わっていなので,この先も楽しみながら読みたいと思っています。

神奈川県の佐藤宗巧先生と一緒に,神田神保町のどこかのお店で,夕方6時頃から「算数ソフト夕食会」を開きます。

参加費は,飲食代。

居酒屋で開催しますので,あと数名は大丈夫です。

特に予約もせずに,ふらりと入ります。

軽く一献傾けながら,算数ソフトを使った授業について,語り合います。

なんだか,楽しそうなので参加してみたいなと思う先生,横山までメールかフェイスブックでお知らせ下さい。

--

★算数ソフトのサンプルCDをご希望される先生へ★

メールかフェイスブックで,横山までお知らせ下さい。

在庫がある限り,無料でお送りいたします。

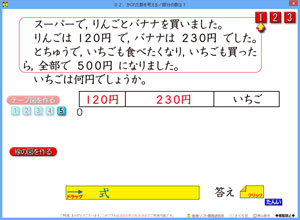

部分が1つ分かりません。さて,どうやって考えますか,という問題です。

これも,順を追って,図を描いていくと,それなりに考え方が見えてきます。

大切なのは,図の左端が0ということをしっかりを把握させることです。

そして,増えていくときは,0の方から加え,減ってしまうときは右端の方から削ることです。

これが,テープ図などでの「増減」のルールです。

右の問題では,りんご・バナナと買った物が増えているので,0の方から書き加えています。

ついでにいちごも買ったので,最後はいちごとつながっています。

先日紹介した,1本目のソフトは全体から減る問題なので,右端から減っていく様子を示しています。

2本目のこのソフトは,増えていくので,0の所から増える様子を示しています。

こういう様子を見ることで,増えるときは0の方から,減るときは右の方からと理解させると,作図の基本が分かってきます。

このソフトも,もっと算数サイトにアップしています。関心のある先生は,ダウンロードしてご覧になって下さい。

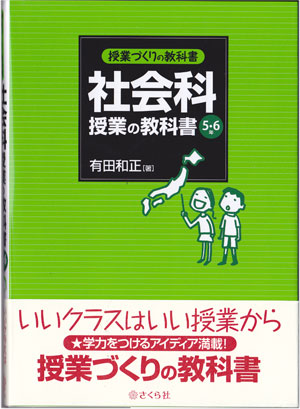

有田先生が御病気になられたので,お見舞いに行って参りました。

東京にある大きな病院の18階に病室がありました。

中にはいると,有田先生は酸素吸入をされていましたが,とてもお元気で小一時間ほどたくさんの歓談をさせていただきました。

部屋は個室です。まるで,ホテルのようです。

椅子とテーブルもあり,テーブルの上には原稿用紙と書類・本が載っています。

窓の向こうには東京タワーがそびえています。

病院なのですが,有田先生には離れの書斎という感じです。

お話しの中で,心に強く残ったのは,「授業づくりの仕方」です。

お話しの中で,心に強く残ったのは,「授業づくりの仕方」です。

有田先生は,「良い教材があると,授業の展開が全部変わる」とおっしゃっていました。

教材に力があればあるほど,授業の流し方は影響を受けるそうです。

有田先生は,若い頃,雑誌原稿の依頼を頂くと,そのテーマで本を30冊前後購入して,みっちり研究されていたそうです。原稿料より書籍代の方が高く付きますが,それでも,依頼されたチャンスを大切に,その時にしっかりと勉強を積む姿勢で望まれていたそうです。

有田先生を追いかける先生に,山口県の福山憲市先生がいます。1年前から算数の専科を担当されています。良い教材にあわせ,柔軟な授業展開し,その結果,これまで誰も成し得なかった,学年全員が100点を続出する授業を展開しつづけています。

福山先生も,算数の専科になったとき,算数の本を30冊以上購入し,学ばれたそうです。

一流の先生は,これまでの指導もふまえつつ,新しい指導をどんどんと生み出していきます。よく学び,授業を柔軟にすること,これが大事なのだと思います。

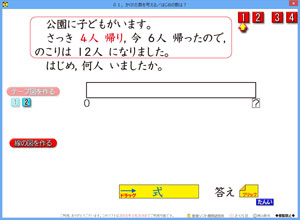

テープ図でも,線分図でも,そのどちらも,やり方は基本的に同じです。

図を作るのですから,「作図」だと思えばいいのです。

三角形の作図だって,正六角形の作図だって,「手順」があります。その手順通りに進めるから,誰でもきちんと描けるようになるのです。

これを,自分の考えに従って・・・などとやってしまうと,悲惨な目に遭うのは子どもです。一生懸命に考えたのに!一生懸命にやったのに! 結果は「お粗末!」となるからです。

文章問題の作図の基本は出てきた順番に図にすることです。

素直な気持ちで,順に順にと,図を描くことです。

問題文の第1文は「公園に子どもがいます」です。子どもがいるのですから,それを図にすればいいのです。テープをそこそこの長さで書けばいいのです。

ここでの注意点が1つあります。

長いものは数直線と同じ意味を持つので,左端を0にすることです。右端は人数が分かっていれば,その人数を書き,不明の時は?をあてがっておきます。

それから,第2文に移ると,「4人帰り」とあります。これを図の中に書き加えます。

こんな感じで順に順にと作図すると,図は完成します。

こういう1つ1つ図を描いていく体験を子ども達に積ませることです。数問やって,「ああ,作図って簡単だね」と思わせられれば,グッドです。

このソフトもアップされたので,ソフトを使うと,もっと良い感じになります。

先んじて,このソフトの一部を授業で活用した城ヶ崎滋雄先生の感想をお伝えします。

◆見ているだけで文章問題の仕組みがわかります◆

--

ところで,このソフトをダウンロードされた先生は,ぜひとも答え欄の近くにある「たんい」ボタンに御注目下さい。テストの時に,注意深い子が育ちますよ。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)