友達の藤本浩行先生から,算数ソフトの話題を頂きました。

友達の藤本浩行先生から,算数ソフトの話題を頂きました。

藤本先生は,『新任教師 はじめの一歩』を書かれた先生です。

その藤本先生が,6年生の担任の先生と,「分数÷分数」 の所をどう教えていくかについて話し合いました。

そのとき, 『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の6年4巻を持ち出し,その画面を見せたら,6年の先生が大感激されたそうです。

分数のわり算と言えば,ペンキ塗りで説明するのが定番です。しかしながら,絵を見ているだけとどうにもわかりにくいところがあります。

そこで,算数ソフトでは,ペンキを塗る様子が見えるようにアニメーションさせています。

そのアニメーションは,「ぬる」ボタンをクリックすると, はじまります。

画面は今,「÷2/3」となっています。これはペンキが「1」あったら,どれだけ塗れるかという問題です。

画面は今,「÷2/3」となっています。これはペンキが「1」あったら,どれだけ塗れるかという問題です。

ですので,まずは,2/3塗れているペンキを,一旦,単位分数(1/3)の所まで縮ませます。

単位分数(1/3)を3倍すると「1」になるので,「1」の所まで赤ペンキが広がります。

この動きが「ぬる」ボタンをクリックすると,見ることができます。

この動きを見て,6年生の先生は,「こんな算数ソフトが欲しかった!」と感動されて,早速,注文してくださったそうです。

動けば,算数は急速に理解しやすくなります。

それが分かる先生がどんどん増えていて,とても嬉しいです!

藤本先生,嬉しいお知らせをありがとうございました!

『言語技術教育研究 2』です!

この本も市毛勝雄先生を代表とする国語教育研究所著です。

第1巻のテーマは「楽しい授業はこう創る」です。

この第2巻のテーマは画像にもありますが,「習得と活用」を重視した授業です。

第2巻も全体の構成は重厚路線です。

--------

第1章 研究論文

第2章 実践提案・小学校の現場から

第3章 実践提案・中学校の現場から

--------

そうして,市毛氏・佐藤氏・江部氏によってご覧のような豪華執筆陣が腕をふるってくださっています。

埼玉大学名誉教授 市毛勝雄氏

都留文科大学教授 鶴田清司氏

前群馬大学教育学部教授 高橋俊三氏

群馬大学教育学部教授 中村敦雄氏

愛知教育大学・教職大学院大学教授 佐藤洋一氏

広島大学教授 難波博孝氏

愛知県名古屋市立篠原小学校 松木尚美氏

東京都板橋区立板橋第一小学校 石田寛明氏

愛知県名古屋市立片平小学校 室賀美紀氏

愛知県半田市立板山小学校・ならわ学園分校 鈴木悟志氏

鹿児島県鹿児島市立大明丘小学校 東 和美氏

筑波大学附属小学校 白石範孝氏

愛知県安城市立安城北中学校 兵藤伸彦氏

埼玉県秩父市立高篠中学校 長谷川博之氏

山形県白鷹町立東中学校 大木真智子氏

早稲田大学高等学院・高等学院中等部教諭,

早稲田大学教育学部兼任講師 大貫愼弘氏

愛知県蒲郡市立蒲郡中学校 藤井康次氏

愛知県安城市立篠目中学校 石田浩一氏

奈良教育大学附属中学校 植西浩一氏

懇意にしていただいている白石先生もご執筆下さっています。有り難いことです。

facebookの友達に後藤能敬先生がいます。

後藤先生は,3年生の算数の授業に,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』 (3年4巻)を使われています。

その授業の様子を,写真付きでfacebookにアップされています。

写真付きなので,ソフトの様子だけでなく,板書まで見ることができます。

とてもしっかりとした指導が展開されていることが良く伝わってきます。

今,アップされているのは,3年生のわり算の授業です。

この単元では,分け方が2種類あり,それを「等分除」「包含除」として分けて考えています。

この2つの考え方の違いですが,教師は理解しても,子ども達にはなかなか難しいものがあります。

そこを「1こ1こ作戦」「4こ4こ作戦」と,さすが!と思える指導がなされています。

詳しくは,後藤先生のfacebookをぜひご覧下さい。

とても勉強になります。

http://www.facebook.com/yoshitaka.goto.142

★算数ソフトを使うとき,ワイアレスマウス(無線マウス)があるととっても便利です。USBの差し込みとマウスが分離しているので,子ども達が席に座ったままマウス操作できます。自席にいながら,大きく映し出されたソフト画面のボタンをクリックできるので,授業が円滑になります。

新刊『言語技術教育研究 1』が出ました!

全体が3章で構成されています。

--

第一章 研究論文

第二章 実践提案・小学校の現場から

第三章 実践提案・中学校の現場から

--

こういう形のしっかりした内容の本を出そうよ!と話してくださったのが,江部満氏です。

言語活動の充実を全教科で行い進めていく今,そこをしっかりと示していく本を作ろう!ということで,あれこれ働きかけてくださいました。

著者の位置には,伝統ある「国語教育研究所」を置くことになりました。現在の所長は市毛勝雄先生。佐藤洋一先生が事務局長をされています。そうして,理事には江部満氏が構えています。

市毛先生・佐藤先生・江部氏を中心に,執筆陣も決まりました。豪華キャストです。

青山学院大学教授 小森 茂氏

植草学園大学教授 野口芳宏氏

京都女子大学教授 吉永幸司氏

常葉学園大学教授 中村孝一氏

盛岡大学・盛岡大学短期大学部学長 望月善次氏

宮城教育大学名誉教授 渋谷 孝氏

立命館小学校 岩下 修氏

東京未来大学講師 深谷幸恵氏

東京都豊島区立豊成小学校 左近妙子氏

熊本大学教育学部附属小学校 下中一平氏

滋賀県甲賀市立土山小学校 木村健二氏

学習院中等科 岩﨑 淳氏

群馬県太田市立強戸中学校 神部秀一氏

鹿児島県鹿児島市立第一鹿屋中学校 原口栄一氏

東京都練馬区立開進第二中学校 井上敬夫氏

聖霊中学・高等学校 蔭山江梨子氏

愛知県刈谷市立依佐美中学校 伊藤清英氏

野口先生もいらっしゃれば,岩﨑先生も。

晩晴会の神部先生もいらっしゃいます。

友達の岩下先生,原口先生も!

読むのが楽しみです!

国語はもとより,他の教科でも「言語活動の充実を!」とお考えの先生,ぜひ,一度お読み下さい。

友達の藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。

知り合いの先生に算数ソフトを紹介したら,その先生が「これで、3000円、安い!」と言われたそうです。

さらに,「これ一つを作るにも、すごい労力を必要とするんだよ」とも言っていたそうです。

ソフト開発を実際にやったことのある先生から,こういう好評をいただけて,何とも有り難い次第です。

算数のソフト開発の肝は,やっぱり「わかりやすさの演出」にあります。

算数のソフト開発の肝は,やっぱり「わかりやすさの演出」にあります。

その演出には,大きく2種類あります。

1つは,黒板や教科書ではできない表現を示すことです。

1つは,「見てなるほど!」と思える表現を示すことです。

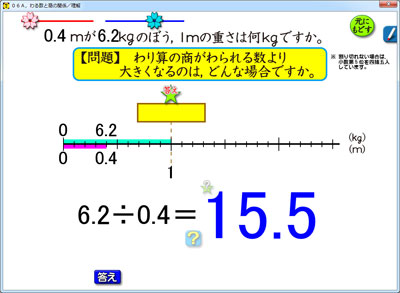

5年生で小数のわり算を学びます。

このソフトを開発したとき,始めはわり算の式を普通に表現していました。しかし,それでは,「見てなるほど!」 感がでません。割る数より大きくなるなら,商の文字サイズも合わせて大きくなるようにしてみたくなり,プログラムに加筆しました。

そうしてできたのが,この画面です。

見ていて面白いですよね。

こういう面白いアイデアを加えられるのは,わり算を理解する基本である数直線が示せているからです。

「わり算」という言葉は,「1だったらになったらどうなりますか」ということなのです。ですので,文章問題では,数直線が書ければ,アバウトながらの商の見当がつきます。

上の画面で言えば, ピンクの線が1になったら,「6.2」はどうなるかと見ていけばいいのです。ピンクの線は見た目,2倍とちょっとで1になります。ですので,「6.2」を2バイトちょっとしたあたりが答えになります。

こういう視覚的概算ができるのが数直線の特徴です。

基本をしっかり押さえた上に,さらに,ちょっとしたアイデアを載せられると,算数はグイッと面白くなります。

--

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』 (5年3巻/さくら社/3000円+税)

・小数のかけ算

・小数のわり算

--

算数ソフトが,ソフトを自作されている先生にも喜ばれているので,これはますます良いソフトを開発して行かなければと思います。

多いに張りきっています。

藤本先生,ありがとうございました!!

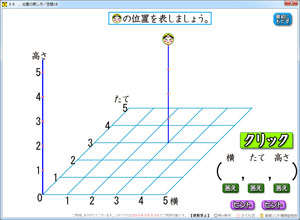

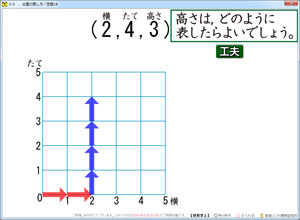

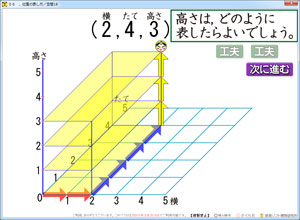

ちょっとわかりにくさが生じるのが,「縦」です。

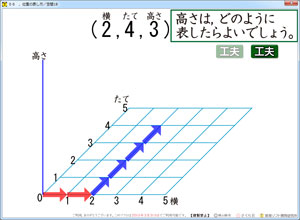

平面座標の時には,真っ直ぐ上に伸びていた縦なのですが,それが空間座標ではナナメに伸びていきます。「高さ」にその場所を譲るためです。

そこがうまく理解できない子もいるので,平面座標から空間座標へと変わる様子をアニメーションで見えるようにしました。

[工夫]ボタンがあります。

これをクリックすると,正方形の座標が右に45度傾きはじめます。その時には青の矢印も 一緒に傾きます。

青の矢印は縦を示しているので,縦がナナメになったとつながります。

こうして,縦は平面では真上だが,空間になるとナナメで表現することを理解していきます。

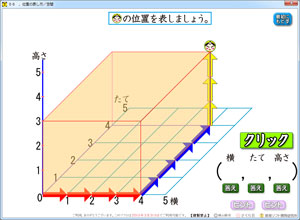

2つめの[工夫]ボタンをクリックすると,上に伸びるアニメーションが始まります。

この時,床のような平面が1枚登場します。

その平面が1メモリ上に上がると,また1枚登場します。

そうして,最後に桃太郎がでてきます。桃太郎の位置が(2,4,3)の示す位置となります。

この様子を見ると,ビルやマンションや立体駐車場の1階,2階と類似した感触を子どもは持ちます。

建物での階層の数え方は,算数とはちょっと違う数え方になっています。スタートが「1」なのです。地上と同じ階が「1階」となります。

建物の階数の呼び方は,生活から生まれたので自然数の考え方が当てはめられています。

自然数というのは,皆さんもご存じのように,1,2,3,4・・・と,1から始まります。

これに対して,座標は数学上で生まれてきた概念なので,基準となる点は「0」となっています。原点ですね。0が基準になっているので,座標では正の数も負の数も小数も・・何でもスッキリと表現でき,大変便利な思考ツールになっています。

このソフト,工夫を見た後,[次に進む]ボタンが登場します。

それをクリックすると,空間座標の読み方が学習できるようになっています。

桃太郎の位置を「横・縦・高さ」の順に数で表現する学習です。

桃太郎の位置を「横・縦・高さ」の順に数で表現する学習です。

空間の表現を理解を一層深めてもらえるように,ヒントを用意しました。

ヒントは2種類!

ヒントは2種類!

【ヒント1つめ】

矢印が出ます!

このヒントで読み進め方がしっかり分かります。

【ヒント2つめ】

直方体が出ます!

同じ単元で学んだ直方体の見取り図が,空間座標の読み方に役立ちます。

ヒントを両方見せると,なるほど感がグッと高まりますね。

--

算数ソフトを使う先生がどんどん増えています。

算数が大好きになる子もどんどん増えています。

とても,嬉しいです!

◆ DVD算数ソフト『子供が夢中で手を挙げる算数の授業』

◆ 「もっと!算数」サイト

もっともっとたくさんのクラスで使って欲しいと願っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)