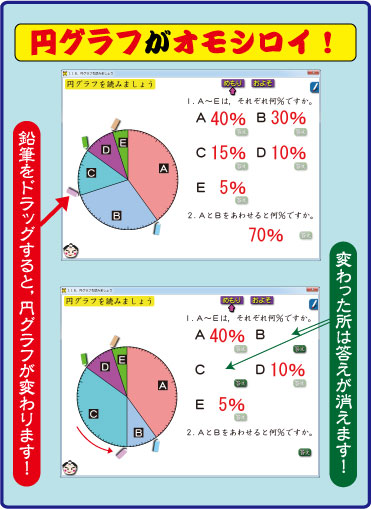

5年生の算数。

経験のある先生でしたら,「ちょっと辛いかな」と感じてきます。

でも,そのチョイ辛がチョイ面になったら,どうでしょう。

それも,簡単に!

左のソフト画面をご覧下さい。

円グラフの読み取りをする場面で使える算数ソフトです。

円グラフの周囲に鉛筆がありますね。

この鉛筆,ドラッグできます。

ですので,マウスでズルズルッと動かせるのです。

すると,どうでしょう!

円グラフがマウスに合わせて変化します。

「動かして,答えて,答えの確認!」

これが簡単にできます。

マウスを子ども達に操作させれば,順番にどんどん答えることができます。

(ワイアレスマウスを使うと良いです!)

自分たちで円グラフを操作できるので,ちょっと辛い雰囲気の算数が,ググッと楽しい時間になります。

「先生,先生! 僕にもマウス,やらせてください!」

「やらせましょう。やらせましょう。

ノートに答えを綺麗な字で書くのなら,やらせてあげましょう!」

先生がまるで桃太郎さん状態になります。

とっても楽しいので,ズッコケた答えを言う子がいたとしても,にっこり笑って「もう一回!」とできます。

そうして,クラス全員の子がしっかり分かるまで,何度でも繰り返して学習できます。

それなのに,時間はそれほどかかりません。

楽しく授業はできますが,勉強ですから先生は油断をしてはいけません。

全員がOKだなと思ってから,さらに3問は押さえで出題しておきます。

これを「押さえの3問」と言います。

そうして,翌日の算数の時間に数問復習をすると,さらに効果的です。

★このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(5年2巻)に収録されています★

5年2巻には,次のソフトが収録されています。

倍数と約数(収録ソフト本数:16本)

割合と円グラフ・帯グラフ(収録ソフト本数:23本)

合計:39本収録

上で紹介したソフトは, 39本の中の1本です。

算数ソフトを使う先生がどんどん増えています。

今年も増えます。嬉しい限りです。

◆山口県に友達の福山憲市先生がいます。

福山先生は,新年度から,学級担任をしつつ5年生6年生の算数の授業を持つことになりました。

担当が決まれば,さてどうするかと思いつつも,事務的な仕事に追われ始業式を迎えます。

でも,福山先生は違いました。ある行動に出たのです。

与えられた任務を最高の形で遂行するための行動です。

なんと,算数の教育書を50冊も注文しました!

これだけでも驚愕の世界ですが,他に問題集・算数ソフトも新規に購入です。

年を重ねても,グイグイと伸び続ける先生は,始まる前からして違いますね。

◆千葉県の指導主事をしている横田経一郎先生が6月30日(土)「とっておきの道徳授業&学級づくりセミナー」で講演します。

◆千葉県の指導主事をしている横田経一郎先生が6月30日(土)「とっておきの道徳授業&学級づくりセミナー」で講演します。

横田先生とは若い頃からつきあっていますが,とにかく本を良く読む先生で,質の高い材料を見いだしては授業に活かしていました。

師匠筋にあたるのが野口芳宏先生ですから,読書量は半端でなく,授業の腕前も達人であることは頷けます。

『関大初等部式 思考力育成法』がよく売れています。

この本と似たような感覚で表現する力を伸ばしているのが,横田先生の書かれた『10の力を育てる出版学習』です。

セミナーでは,「国語科授業づくり~10の力を育てる出版学習~」のお話しがあるので,力を高める授業の秘訣などが披露されるのではないかと,期待しています。

このセミナーの事務局を担っているのは,市川市教育委員会の清水秀峰先生です。大変に勉強に熱心な先生です。今回の企画も,学びの輪が広がる良いセミナーになることでしょう。

◆城ヶ崎滋雄先生,佐々木智光先生との「チーム算数」の例会も開催されます。

4月14日(土)午後2時から。場所はさつきが丘のジョナサンです。

楽しみです。

山田洋一先生の新刊『発問・説明・指示を超える 説明のルール』は,とっても良いです!

読んでいて,何度も「なるほど!」と思った本です。

説明は端的に短く。

そういわれると,そんな気がします。

でも,そうではないのです!

冷蔵庫に入っているケーキを捨てることになりました。短く伝えてみましょう。

「このショートケーキ捨ててくれる」

無駄もなく,やって欲しいことをきちんと伝えています。

これで良いように思えます。

しかし,聞いた人はどう思うでしょう。

えっ?どうして捨てるの?と思いますよね。

これを,「これ2週間も冷蔵庫に入りっぱなしだったの・・・」と,言っていれば,聞いた人も「了解!」となります。過去の経験からの実感がわき起こってくるからです。

説明のポイントは,こういうところにあるのです。

1年生が入学してきました。6年の担任であるあなたは,次のどちらの言い方が好きですか。

---------

A。1年生から「優しいから大好き!」と言われる6年生と,1年生がそばに一人も寄ってこない6年生がいるんです。

B。1年生には優しい言葉遣いで接するようにしましょう。親切にして上げられる子はいい子です。

---------

差は歴然としています。Aはなりたい自分が見えてきます。心に伝わります。

このようにAB2つの言い方を並べて,どのように説明をすると良いのか,それを紹介しているのがこの本です。

その事例数は44!

これだけの事例があると,読み通すだけでかなりの勉強になります。

自分があまりしていない納得のいく説明があることに気付かされます。

そういうところは,声に出して読んでみると,また,なるほどと感じるものが出てきます。

実に良い本です。

推薦します!

驚くような結果が出ています。

2年生のかけ算九九で算数ソフトを使った渥美先生。

九九の単元テスト3枚がどれもこれも平均点が95点前後でした。

それから,残りの単元の授業を進め(算数ソフトも使いつつ),まとめの勉強を終えて,まとめのテストを行いました。

そうしたら,平均点が99.14点! (詳細はコチラを!)

どうして,このような素晴らしい成果が出たのでしょう。

渥美先生は次のように記しています。

---

子供達なりの理解を十分させた上で,定義や練習問題を行うのである。

暗記や訓練重視の学習ではなく,算数そのものの理解を重視した授業になったのだと実感する。

だからこそ,3ヶ月も経った後に行ったテストで,前回以上の結果が出たのであろう。

---

まとめのテストまでの3ヶ月間,記憶が落ちないのです。

理解を重視した授業を行うと,記憶がアップ(充実)するのです。

これは,非常に画期的なことです。

30年ほど前でしょうか。確か東京書籍の算数の本だったと思います。

九九の記憶の残り方がデータと共に載っていました。

単純暗記に力を入れたクラスの九九は,時と共に忘れやすい。

しかし,理解をともった九九の学習をしたクラスは忘れにくい。

渥美学級は,「忘れにくい」と言うレベルでなく,記憶が安定し,九九がしっかり身についた感じです。

「量(図」と「数」を大量に見ることが,記憶の安定,記憶の定着につながるのです。

大脳生理学はよく分かりませんが,右脳・左脳 を同時使って考えているのも,記憶を良くするために一役を買っているのだと思います。

新学期が始まりました。

先生の算数の指導に,算数ソフトを加えてみてください。

算数資料室から教具を教室に持ち込むような感覚で,授業の道具として使ってみてください。

そこに,新しい,わかりやすい,子ども達が熱中する算数が展開されます。

強風でJRが止まりました。

でも,私鉄が走っていたので,乗り換えて東京へ向かいました。

三省堂本店での有田先生の御講演会。

三省堂本店での有田先生の御講演会。

一番乗りは群馬の大谷先生だそうです。なんと,1時間前から席に座って待っていたそうです。

さすがです!

有田先生の御講演は,終始絶好調でした。

納得の合間に笑いがあり,あっと言う間に時間が過ぎました。

個人的には,-30度と10度の差を20度と答える5年生の所に強めに反応していました。

これこそ,デカルトの出番です。

数を長さに置き換えることで,負の数のイメージがとらえやすくなったのです。

そんなことを思っている内に,有田先生のお話はどんどん進みました。

日本は世界一の豪雪地帯なのです。

私も少し話させていただきました。

算数ソフトを使いつつ,算数の指導について話しました。

算数の理解の流れ「きまり」→「感覚・体得」にも少し触れました。

「感覚・体得」のレベルまで高めるのが,従来の算数では難しかったのです。

算数ソフトの活用で,そこを超えられるようになりました。

そういう話しです。

座談会では横田経一郎先生の司会が実に素晴らしく,私もなめらかにお話しできました。

うまいなぁと思いました。

会場で目に付いたのは,城ヶ崎先生の姿勢です。

やっぱり,凛とした姿勢の方がいてくれると,話しやすいです。

その会場には江部さんも。とってもお元気でした。

嬉しかったのは,高名な佐藤正寿先生,神永典郎先生,関口芳弘先生とお話しできたことです。

いつもの野口塾の先生方ともお会いでき,語らえました。

関大初等部の先生と知り合いの渡辺千佳先生ともお会いし,珍しい切符の名刺を頂きました。

横須賀の田中康次先生,広島の井上努先生とも名刺交換しました。

たくさんの先生方との交流。これも有田先生のおかげです!

会場で有田先生の新刊『授業づくりの教科書 社会科授業の教科書 5・6年』が先行発売されました。正式の発売は4月20日です。

会終了後,有田先生のサイン会がありましたが,長蛇の列でした。

あまりに列が長いので,サインをあきらめて,地下一階の2次会会場へ行きました。

2次会では江部さんからスピーチを頂きました。

皆さん,しびれていました。江部さんはすごい方です。

三省堂本店でのイベント。また,できたらいいなぁと思っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)