大阪のセミナーの翌日,大阪の池田市へ行きました。

大阪のセミナーの翌日,大阪の池田市へ行きました。

そこで,鎌田先生,平井先生とお会いし,池田の散策を楽しみました。

鎌田先生は,今大切と言わている「チーム学校」をずっと以前から実践され,『しごこちのいい学校』として本にされている大人物の元校長先生です。現在は教育委員会にお勤めです。

平井先生は,鎌田先生が校長時代に池田小学校で教頭先生をされていました。

その後,池田小で校長先生をされています。

素晴らしいお二人が池田の街を案内して下さいました。

これ以上の贅沢はないでしょうね。ありがたい一時でした。

心密かに思っていたことがあります。

心密かに思っていたことがあります。

「鎌田先生が街を歩くと,あちこちから声がかかる」という話があります。それが本当なのかどうか,気になっていました。

まあ,学校の中でしたら,誰しも「先生!」と子ども達から声をかけられます。ですが,それが街の中となると,そんなにありません。

実際に3人で歩いていたら,本当に声がかかるのです。

実際に3人で歩いていたら,本当に声がかかるのです。

しかも,一度や二度ではありません。行った先,行く途中,どんどん声がかかります。

特に印象的だったのは,池田城跡の公園です。

大学生ぐらいの青年2人が立ち話をしていました。

この2人がいる方向に道なりに歩いていたら,青年から声がかかりました。それからは,今どうしているのかなど話が弾んでいます。

この2人がいる方向に道なりに歩いていたら,青年から声がかかりました。それからは,今どうしているのかなど話が弾んでいます。

驚いたのは,鎌田先生がその青年の名前を覚えていることでした。もちろん,平井先生も。

すごい学校経営をされていたのだと感じました。

今,『しごこちのいい学校』を手にして,少し読み返しました。

この本,いいですね。

日清ラーメンの記念館や落語ミュージアム,池田城跡,池田の無料動物園など,ゆっくりと見学させていただきました。

そうして,その夜,池田の若い先生方が集って学ぶ「明日使えない教育の学習会」で少しお話をさせていただきました。

熱心に学ぶ若い先生方から,エネルギーをいただきました。

ありがとうございました。

--

関連記事:

3日の日曜日,大阪で笑いのセミナーに参加してきました。

3日の日曜日,大阪で笑いのセミナーに参加してきました。

会場に着くや,「さくら社のこの本,いいでですね。同僚に広めています」と言われ,良い本を出せて,本当に良かったと思いました。

この日のテーマは「笑いのバロメーターを吹っ飛ばせ!1年中大爆笑するクラスの作り方セミナー」でした。

最初は,算数の授業事例。

いつもなら,事例を示して,すぐに次の事例を話すのですが,今回は「笑い」だったので,何が笑いを誘っているのか,ほんの少し考えてもらいました。

そうしている内に,せっかくだから,「算数の思想」について話しました。

これが,思いの外,好評でした。

「算数に思想がある」なんて,誰も思っていません。

算数は淡々とした内容なので,基本は無機質のように思えます。

そう思うのは,学校での指導内容が算数の結果を対象としているからです。算数の生まれ育ってきた過程までは踏み込んでいないので,先生方の教材研究の目には,算数の思想までは映し出されないのです。

しかしながら,算数も人類の長い歴史の中で生まれ育ってきた一つのジャンルです。

突発的に生まれることはなく,それなりに人類の生活のあれこれがあって,算数も生まれ,育ってきたのです。

そんな観点で算数を見ると,算数の思想が見えてきます。

それは,「平等」や「公平」の思想であり,その目指す方向は「平和」なのです。

今回は,3年生の円の導入の演じました。

直線が否定され,四角が否定され,楕円が否定され,みんなが納得したのは円だったという流れです。

その後,「平等の思想」と話したので,参加された先生方はとてもよく納得いました。

--

大阪の会場に,栃木県から参加してきた先生がいました。

「なんで大阪までわざわざ・・・」と聞いたら,近い将来, 後進国の小学校で教鞭を執りたいのだというのです。それでその道を歩んでいる私の話を聞きたいと思ったのだそうです。

後進国の小学校で教鞭を執りたいのだというのです。それでその道を歩んでいる私の話を聞きたいと思ったのだそうです。

「徳は孤ならず,かならず隣あり」(論語)

まさに,そんなことを感じた一瞬でした。

偶然ですが,会場には海外理数科教育の会社の社長さんも参加していました。

小野口先生との交流も深まりました。

日本の教師が海外で教育支援をすることは,そのこと事態が「平和な国家作り」の基となります。大いに交流を深めたいと思います。

前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』が今月の25日に発売になります。

前田康裕先生の『まんがで知る教師の学び』が今月の25日に発売になります。

アマゾンではすでに予約可能となっています。

この本の内容が,前田先生のフェイスブックにその1,その2,その3と記されています。

その1:全体の内容紹介

その2:ストーリー

その3:吉良良介(←主人公の人物紹介です。込められた意味が深いです)

まだまだ続くようで,楽しみです!

その1を転載します。

--↓前田康裕先生のFBより↓--

拡散希望【まんがで知る教師の学び】その1

http://www.amazon.co.jp/まんがで知る教師の学び-これからの学校教育…/…/ref=sr_1_1…

久しぶりに私の単著が出版されることになりました。まんがも私自身が描きました。(というか、ほとんどまんがの本ですが・・・。)

書店に並ぶのは3月25日くらいになりそうです。

今日から少しずつ本の内容の紹介をいたします。

まずは今回は目次だけ。

【各章タイトル】

第1章「そもそも思考」で考えよう

――そもそも、学ぶとは何か?

第2章 技術的合理主義の限界

――省察(リフレクション)を繰り返しながら成長する

第3章 リフレクションと自己改善

――成長するためには授業観を磨くこと

第4章 タイムマネジメント

――多忙感に負けない仕事術

第5章 学び合いと社会的構成主義

――授業形態の真似で終わらせないために

第6章 発達の最近接領域の理論と実践知・学問知

――専門家集団がビジョンを共有すれば…

第7章 教師に必要な21世紀型能力

――自身の強みを生かした未来設計

第8章 レジリエンスと学習する組織

――学び続ける教師とは

-----------------

大筋が漫画になっているので,読みやすくわかりやすいです。

さらに,そのストーリーから,教師教育についてしっかり学ぶことが出来ます。

内容が非常に濃いです。

やる気のある先生,ちょっと壁にぶつかっている先生,悩んでいる先生。

ぜひ,お読みになって下さい。

----

いよいよ明日の早朝,バングラデシュに向かって出立です。

算数ソフトIMの話をしに海外へ行くのですから,時代が進んできたと感じます。

現地の言葉は全くわかりませんが,同行の方が通訳をしてくれます。

ですので,安心して行くことが出来ます。

算数を中心に初等教育について熱く語らってきます。

--

関連記事:

遅ればせながら,海外旅行の保険に入りました。

これで万一の時も安心です。

日本は海外旅行がしやすい国と聞いています。

VISA無しで行ける国が,たくさんあるからです。

ひとえに信頼を築いてきた先輩方のおかげです。

でも,私の行くバングラデシュはまだVISAが必要です。

手続きをして,VISAをいただきました。パスポートに張り付いています。

このVISAを見ると,私も微力ですが,日本人の信用を高める方向で活動をしたいという思いが湧いてきます。

いつの日にか,バングラデシュと日本の交易が深まり,VISA無しで行き来できる日がやってきます。

その日が少しでも近づくように,私も心がけを正して行動してきたいと思います。

--

『マッキンゼー経営の本質』

『マッキンゼー経営の本質』

この本を読んで,グッと来たのは理念をしっかり持てというところです。

理念といわれても,学校経験が長かった私にはちょっとすっきりしないのですが,まあ,「校訓」とか「学年訓」とかいった「訓」として把握すると,かなりよくわかります。

この「訓」は「家」という字のウ冠の下の横棒。天井板のような一画に位置しています。

家にしろ,学校にしろ,会社にしろ,組織という所は訓で示されたことより広い範囲の内容を含んでいますが、基本的には訓を守って,訓を目指して人々が諸活動をします。

家にしろ,学校にしろ,会社にしろ,組織という所は訓で示されたことより広い範囲の内容を含んでいますが、基本的には訓を守って,訓を目指して人々が諸活動をします。

そんな風に思っているので,そこにこの本の話を落とし込んでいくと,なるほどと思えてきました。

訓に向かって力を発揮することを「忠」と言います。

訓がはっきりしていて,それが繰り返されている学級は,普通,良い感じにまとまります。忠義者の学級になるからです。

例えば,「気合い」とか「協力」なんて言葉を学級訓,あるいは先生訓として打ち出すと,これもまとまりが良くなります。大阪ではこの話もしてみたいと思います。でも,大阪に着いたらすっかり忘れているかも知れません。

--

関連記事:

長く生きていると,面白いことと出会うものですね。

長く生きていると,面白いことと出会うものですね。

1通の封書が会社に届きました。

開けてみると,私が書いた本の一部が,中学の入試問題に採用されているので,それを会員向けwebに掲載したい,とのことです。

受験向けのサイトのようです。

入試問題に採用された本というのは,右の『行儀作法の教科書』です。

どこが用いられたのかわかりませんが,日本人として大切な行儀作法が出題されたのだと思います。

これは実にありがたいことです。

『行儀作法の教科書』から入試問題を出題したのは青山学院横浜英和中学校だそうです。

--

「行儀作法で一番重要なのは何ですか?」と問われたら,皆さんはどう答えるでしょう。

歴史的にも論理的にも体験的にも,「自分の姿勢を良くすることです」と答えるのがベターと思っています。

自分の姿勢がきちんとすると,他の所作も姿勢に比例して丁寧になります。

また,見ている人も,姿勢の良い人の所作としてみるので,少々立派に感じ取ってくれます。

行儀作法は所作です。手や顔や体や腰などで表現する仕草です。

その動きをする中心・根本は体なので,その体の軸がしっかりしていれば,後は枝葉です。

長幼,師弟,前後,表裏などの対を考えれば,大筋良い感じで過ごせます。

姿勢を良くしつつ,伸びやかに愉しげにいることです。

これが作法を楽しんでいる人の姿です。

--

関連記事:

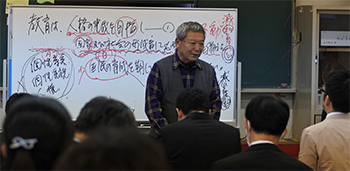

南平小学校で開催された野口塾。

南平小学校で開催された野口塾。

濃厚なお話が続きます。こういう話に触れることができるので,私も相応の本を読む気になり,ちょっとはマシな方向に歩めているように思います。

この会場で,『詩歌の鑑賞 授業の教科書』が発売になりました。

教科書に出てくる詩歌の発問づくりの考え方がぎっちり書かれています。

購入された先生,好かったですね。

--

参加者の中に大学生が結構いました。

せっかくなので,何人かの大学生に,「自分の部屋に本が何冊ある?」と尋ねました。

多い学生は60冊。

少ない学生は10冊。

何とも唖然です。

同じ話を,20代の須永先生にしました。

「6000冊」

本が自分の部屋にたくさん並んでいたら,学ぶ方向への雰囲気が自然とできてきます。

読んでない本がたくさんあっても,本が並んでいれば,その気になって進んでしまいます。

「雰囲気は人の歩みの原動力」です。

気がつくと,本を読んでいる側の先生になっています。

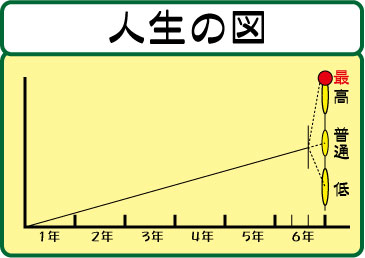

大学時代,空手部に入りました。

新人ですから,空手に必要な体ができていません。

先輩から,足腰を鍛えるよう言われました。

土台をしっかりさせないと,突いても蹴っても威力が出ないからです。

空手を学ぶ場に入った新人に,「鍛えなくても良いよ」という先輩は一人もいません。

野口塾という学びの場に来ている学生に,「本は無理して買わなくていいんだよ」なんて言う先輩がいたら,それは滑稽です。

「無理をしてでも,本は買え」「一食,二食抜いても,本を求めろ」と強く進めてこそ,まともな先輩というものです。

伸びて欲しいと思えば,刺激的な言葉が自然と出てきます。

「卒業するまでに,最低100冊。

100冊以下は数の内に入らない」

と,話しておきました。

100冊は並んでいてほしいです。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)