日本教育新聞の1月20日号に,『CD-ROM付き[奇跡のソフト]で小学校の算数がスッキリわかる!』が紹介されました。

日本教育新聞の1月20日号に,『CD-ROM付き[奇跡のソフト]で小学校の算数がスッキリわかる!』が紹介されました。

ありがたいです!

嬉しいです!

とくに,嬉しく思ったのは,ソフトの特徴が記されていたことです。

「ゲームのような感覚で触れるうちに,基礎・基本を自然に見つけられるところ」

「効果音にも工夫を凝らし,子どもを引き付けるようにしている」

ゲームのような感覚,というのは,何度もやってしまいたくなるということです。楽しいからです。

何度もやると,

1,理解場面では,算数のきまりの発見

2,練習場面では,すいすい出来る力をもつ

ことになります。良いことです!

先日,算数ソフトに関係する会議がありました。

私はいつものようにクラウドを映し出して,「こんなソフトです」と紹介しました。

会議ですから,ある目的を持って話し合いをするのですが,途中から「我が家の子が3年生で・・・」と,家庭教育の話しになってしまいました。

ソフトを見て,「算数で一番大事な理解が,これならわかる!」と思われたからです。

日本教育新聞の記事を読んで,あの時の会議の様子を思い出しました。

とても良い記事にしていただきました。ありがとうございます!!

--

『究極の説得力』の平光雄先生から,嬉しいメールが届きました。

『究極の説得力』の平光雄先生から,嬉しいメールが届きました。

プロスキーヤーの角皆優人氏のブログに,この本が紹介されているとのことです。

こちらです。教育界以外の方が御紹介くださるなんて,『究極の説得力』のパワーはさすがです。

また,指揮者の三澤洋史氏のブログにも紹介されているとのことでした。

こちらです。

このブログはちょっと変わっています。上の方を汽車が走っています。そこを見ると,平先生のことが書かれています。

--

木更津の平野先生からも嬉しいメールが届きました。

若い先生方を集めて,第1回目の学習会を開くそうです。

12月に開催された多田先生の祝賀会で,平野先生と雑談をしました。

その時,平野先生の心がグイッと熱くなったようで,「学習会を開いてみる」と言い出したのです。

その情熱が若い先生方に伝わり,第1回目の学習会開催へとなりました。

30日だそうです。

良いですよね。こういう情熱。

参加する先生方は,レポート持参となっています。

このスタイルは力が付きますね。応援しています!

--

思考ツールの第3弾『思考ツールを使う授業』(関西大学初等部著)がアマゾンに出て,予約受付中となりました。

思考ツールの第3弾『思考ツールを使う授業』(関西大学初等部著)がアマゾンに出て,予約受付中となりました。

『関大初等部式 思考力育成法』

『思考ツール ~関大初等部式 思考力育成法〈実践編〉』

この2冊に続く,第3弾です。

思考ツールで3年目。

最初の本が出たときに4年生だった子ども達が,今年いよいよ卒業を迎える6年生になっています。

思考ツールの活用でどう育っていったか,2月1日の公開研究会でその姿を見てみたいです。しかしながら,当日参加できません。残念!

公開の日は,島原先生と合流して感想を語り合う予定でした。

島原先生とは別の機会にお会いして,あれこれお話を伺いたいと思っています。

この『思考ツールを使う授業』は,公開研究会の日に,全国に先駆けて会場で先行販売されます。

もうすでに満員御礼と聞いています。

公開の日に手にできる先生,いいですね!!

北海道の柳谷直明校長先生が編集されている『私家版「鍛える国語教室」22 国語科「学習用語」指導実践集2(低学年編)』です。

北海道の柳谷直明校長先生が編集されている『私家版「鍛える国語教室」22 国語科「学習用語」指導実践集2(低学年編)』です。

タイトルにあるように,「学習用語」に強い焦点を当てた授業実践が12本も掲載されています。

例えば,太田先生の論文。学習用語として,「話題」「構成」「小段落」「大段落」「要約」「要旨」「立場」「発言」「根拠」などが載っています。意図的にこういう用語を学習させていくのですから,力がつきますね。

12本それぞれが「現状の問題点」→「打開の方策」を示しています。この形は実によいです。読み手として,ちょっと本気になって読んでしまいます。こちらの気合いが高まるので,読めば読むほど勉強になります。

柳谷先生はズバズバ書いています。痛快です。

大谷先生の「平仮名指導系統図」はハッとさせられ,おおいに勉強になりました。この図を参考に,自分ならこうすると考えてみる先生が出て欲しいですね。「大谷図」を超えて進む先生は誰でしょう。

神話が1本入っていました。「国生み」の所で,1年生への授業です。1年生の子に神話。これだけで,十分に学習の意義があります。

子ども達がかなり興味を持ったようで,そういうことがよくわかる良い内容です。

気になったのは,塩。どうも,漢字に振られています。

もしかしたら,参考にした書籍に注釈がなかったのかもしれません。

話は変わりますが,「国生み」のすぐ後には,イザナギとイザナミが結婚する場面が出てきます。

ここの場面,作法的には,「左優先」の古来日本人の思想が学べます。

また,「順番を守る」「ダメだったら,逆にしてみる」といった思考法が,日本人古来の思考方法なんだと哲学することもできる場面です。

古事記や日本書紀は,こういう古来のあれこれを考えさせてくれるありがたい書です。

中村健一先生の新刊『つまらない普通の授業に子どもを無理矢理乗せてしまう方法』(黎明書房)です。

中村健一先生の新刊『つまらない普通の授業に子どもを無理矢理乗せてしまう方法』(黎明書房)です。

まあ,面白いタイトルですね。

このタイトル,真面目に読むと意味が逆転しそうです。

真面目な国語の先生は,このタイトルを真剣に読まない方が良いでしょう。

第1章は「授業の最初に教室のムードを支配する」です。

「教室のムードを支配する」という考えは,いいですね。

これができると,「開放」も支配できるようになるからです。

第2章もいいですよね。「テンポさえ良ければ子どもたちは授業に乗ってくる」

少し早口なぐらいで話すと良いことがしっかり書かれています。

若い先生は中村先生ぐらいのスピード感がいいです。(実際に御本人の講演を拝聴してみてください。絶妙のスピードです。中村先生の口調はお勧めです)

ベテランになったら,福山憲市先生ぐらいのスピード感がいいです。

それより遅いと,厳しいでしょうね。

こんな風に書くと,「そうか,速ければ良いんだ」と勘違いする人がでてきそうです。

テンポ良く話ができる。この状態を作るには,何かが必要となります。

頭の中に話すべき内容が密度濃く入っていることです。

知らないことを,テンポよく話すことは不可能です。

聞き手より,遙かに詳しく知っているから,軽快に話すことができるのです。

中村先生が軽快に話せるのは,ほんとうにあれこれよく知っているからです。

平素から勉強家であるのが中村先生なのです。

その上での妙味が,第2章にたっぷり書かれています。

第3章は,いよいよ授業!という内容です。「授業への全員参加を保障せよ!」

これもいいですね。

ここに書いてあることを,臨機応変に使えるようになるといいです。

新人を教育する立場にある先生は,この第3章を若い先生にみっちり教えてほしいです。

次は,「普通の授業を質の高い授業に変えてしまう方法」を期待しましょう。

その時には,算数編で「算数ソフトを使うべし!」とビシッと決めてもらえるとうれしいです。

昨日の記事が,このブログのちょうど1000ページ目となっていました。

ちょっと前には,1000号になったら,何か特別な記事を・・・と思った事もありましたが,そういうことにはあまり強い意識がないのか,すっかり忘れていました。

--

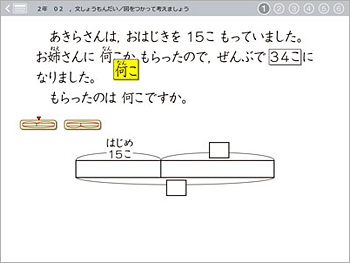

2年生の「図で考える」ところの2本目のソフトが,いよいよできあがってきました。

2年生の「図で考える」ところの2本目のソフトが,いよいよできあがってきました。

文章問題を良く読み,テープ図に数を入れていくことをメインとしたソフトです。

6問も入っているので,1本目と2本目を合わせて使えば,かなりの子が教科書の問題も良い感じで進めると思います。

このソフトも,クラウドにアップします。

冬休み中にはアップできそうです。良かったです。

--

ところで,平先生の『究極の説得力 人を育てる人の教科書』です。

今日,名古屋でこの本の出版記念講演が開催されました。私は仕事があって行くことができなかったのですが,参加された方々は100名前後もいらっしゃったようです。それも,民間の企業の方々です。

平先生は,名古屋で人生を教えるような活動もされていて,人望が非常に厚く,このような記念講演の開催となったそうです。

平先生は,名古屋で人生を教えるような活動もされていて,人望が非常に厚く,このような記念講演の開催となったそうです。

第一章の第一。

若い先生が,何度も言っているのに,係活動がうまくいかない・・・とぼやいています。

それに,平先生は言い方に問題があるのでは?と言うのですが,若い先生は,そんなことはありませんとこたえます。

この後です。

平先生の重みのある一言が,出てきます。

その後,その一言の心の内の解説が出てきます。

この話しが実に良いのです。納得感が高いです。

平先生の話が,民間の方々の心にも響く理由もよく分かります。

先生という職業は,人を育てる仕事そのものですから,どの先生でも,それなりに人を育てる力を持っています。

その考え方が,同僚の先生方を超えて,一般社会の方々にも響いているのが,平先生です。

帯に書かれている感想は,

・三十代の書店員。

・四十代の会社員。

・五十代の会社経営者。

・二十代の先生。

すごいですよね。

先生に限らず,人を育てる立場にある方々には,読んでいただきたいなと思います。

--

郵便受けに本が3冊届いていました。

金曜も土曜も確認しなかったので,あらあら,という感じでした。

机の上にこの3冊を積むのですが,まだ,順番待ちの本が1冊あるので,4冊重ねになりました。

それを横目に,今夜は,『菊と刀』の続きを読みましょう。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)