友達の赤坂先生の本です。札幌で赤坂先生のお話を伺い,かなり勉強したなとその伸びに驚かされました。その時のお話しに出てきたのが,「アドラー心理学」です。

友達の赤坂先生の本です。札幌で赤坂先生のお話を伺い,かなり勉強したなとその伸びに驚かされました。その時のお話しに出てきたのが,「アドラー心理学」です。

帰宅して,『アドラー心理学入門』(岩見一郎著,ワニのNEW新書)を購入し,読みましたが,なかなか良かったです。

せっかくですから,この勢いに乗って,赤坂先生のアドラー心理学の本を読んでみたくなりました。

それが左の本『先生のためのアドラー心理学 勇気づけの学級づくり』です。

この本は,子ども達との向き合い方について,その根本的な考え方を読者にしっかり与えてくれる良い本です。

この子は何をしたかったのかという「目的論」

勇気づけの3点。

1,期待しないこと。あきらめないこと。

2,対象を尊敬すること。

3,勇気づけかたよりも,勇気づいたか。

子どもと接するときに,教師は何を頭に入れておくべきかが,分かりやすく書かれています。

先生の方が方向性を持って子どもに接することの他に,赤坂先生の決めの細やかさが伝わってきます。

あったかい先生だなぁと感じられてきます。

今まで,心理学というとちょっと敬遠していたのですが,アドラー心理学は良い感じです。

作法の研究の足りないところを補完できる良い学問です。

札幌で赤坂先生の御講演を拝聴し,ちょっとアドラー心理学の本を読んでみたくなりました。

札幌で赤坂先生の御講演を拝聴し,ちょっとアドラー心理学の本を読んでみたくなりました。

とは言っても,心理学のイロハが分かっていませんので,できるだけ易しそうな入門書を選びました。それが,右の『アドラー心理学入門』(岩見一郎著,ワニのNEW新書)です。

子どもに直接指導する先生方は,この本を読む事をお勧めします。

断片的に,一部を紹介します。

アドラー心理学の育児です。

「一,自立する

二,社会と調和して暮らせる」

まず,このような目標を掲げ,その方向に子ども達を援助します。

また,目標へ向かうための心理面での目標として,

「一,私は能力がある

二,人々は私の仲間である」

これらを掲げています。

こういった所は,私の研究ととても近い世界で,ただ,見方・用語が違うという程度の差と感じています。

驚いたのは「普通でいる勇気」という考え方が記されていた事です。 これは孔子の教えである「中庸」 です。

また,「ほめる」ことの構造が明確述べられています。子どものほめ方など,表面的な事でなく,その根本を学びたい先生は,ここをしっかり読むと良いです。その上で,「ここは日本だ」ととらえ直すと,さらによい「ほめる」が見えてくるはずです。

アドラー心理学は,学ぶべき点が実に大きいです。

※来月の5日,野口芳宏先生の新刊『国語科 授業の教科書』 が出ます! ご期待下さい。

札幌へ向かう道中,『学力と階層』(苅谷剛彦著,朝日文庫)を読みました。

札幌へ向かう道中,『学力と階層』(苅谷剛彦著,朝日文庫)を読みました。

学力格差は家庭の差が大きな差になっていることがみっちりと書いてあります。

そこを学ばせていただこうと思って読み進めていたら,途中にでてきた家庭環境調査を見て,私の思考が大きくずれていき,最後まで読んだのですが,ぼんやりとした読みに終始してしまいました。

引っかかりを持った家庭環境調査ですが,次の項目が挙げられていました。

「朝,自分で起きる」

「朝食を食べる」

「朝,歯をみがく」

「行ってきます。ただいまのあいさつをする」

「前の日に学校の用意をする」

「決まった時間にねる」

これが基本的生活習慣の質問項目として出ていました。

この本の中でもこの項目自体はたいした重みのある所ではありません。サラリと読んで通過していくところですが,たまたまこの本を読んだ翌日が,札幌で「作法」の話しをする日になっていたので,私のモードはかなり強く「作法」になっていました。

そんな状態だったので,上の調査項目を読んで,「えっ!?」と思ったのです。

姿勢を問う項目がないことに,驚いたのです。

例えば,「姿勢正しく45分座っていられる」という項目があってしかるべきなのです。

何しろ,小学校の基本的生活の代表格は,席に座る習慣をしっかり付ける事です。当然のことながら,それは良い姿勢で座る事です。これができているからそこ,国語や算数などのデスクワークの学習がしっかりと頭に入っていくのです。

頭の後ろの方で,「姿勢がなぜ無いのか」「姿勢がないから,もしかしたら・・・」「姿勢が項目に入っていたら・・」とモソモソとしていたので,せっかくの 『学力と階層』の読みに力が入らず,うわべで読んでいる感じになってしまいました。

でも,それ以上に,自分の問題意識を一つ持たせてもらえたので,多いに有り難い本となりました。

大型書店の紀伊國屋。その新宿本店で理科の教育書フェアが開催されています。

大型書店の紀伊國屋。その新宿本店で理科の教育書フェアが開催されています。

「楽しく学ぶ 理科プチ・フェア」です!

ごらんのように,ワゴンに理科の本と手作り実験道具が載っていて,とても楽しそうです。

ワゴン上の左半分に4色の本が平積みになっていますね。

これが,さくら社の『理科実験の教科書』(3年,4年,5年,6年)です。

宮内主斗先生が編集して下さった,フルカラーの充実した実験・観察の本です。

ワゴンに載っている手作り実験道具は,この『理科実験の教科書』の全巻に御執筆下さった野呂茂樹先生お手製の手作り実験教具です。もちろん,詳しくは『理科実験の教科書』に掲載されています。

このフェアは10月8日まで開催されています。東京の新宿近くにお越しの先生, ぜひ,お立ち寄り下さい。

『のうだま』

『のうだま』

「脳はだまされる」ので,それを上手に活かして,良い人生を歩みましょう!という,とっても前向きな本です。

この本を紹介してくれたのは,東京の内田先生です。紹介の理由が,算数ソフトを使うとこの『のうだま』に書いてある方向へどんどん進むという事なのです。

そうして,どうも,算数ソフトを学級経営にも役立てる事ができるそうです。

内田先生がサラリと話してくれた事が,妙に気になって,早速注文しました。

==1回の成功を,習慣化する秘訣==

そこが実に良かったです。

確かに,この本を読むと,習慣化を目的意識的に行う事ができます。算数ソフトを使うと,そのきっかけ・継続が実に簡単に行える事が分かります。

内田先生が私に伝えたかった理由がよく分かりました。

習慣化の過程を,少し分かりやすく書くと,↓のようになります。

算数ソフトを1回使って,面白いと思った。

それを,「算数って面白い」 と思える子に脳をだますように話しかけます。

明日もソフトを使う雰囲気にしておいて,「山田君は,もしかしたら算数が好きかい?」などと尋ねます。

ソフトで勉強できると思うと「好き」と答える事になります。

次の時間も,算数ソフトを使って「やっぱり,算数って面白い」と感じるので,そこでまた「ぼくは,算数が好き」と思わせるように語りかけていきます。

そうして,自分から「僕は,算数が好き」というようになると,意欲も安定的に倍増します。

家でも勉強が始まり,学力もしっかりと上昇していきますね。

「楽しかった算数」という一過性の思いを,算数ソフトの連続使用で「僕は算数が好き」という恒常的姿勢に変容できるということです。

そういうことが,脳科学を通して理解できるのがこの本です。まさに,グッドです。

良い本を読みました。ありがとうございます。

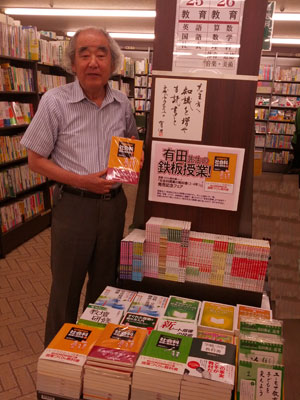

三省堂の本店で,またまた有田和正先生のフェアが開催されています!

三省堂の本店で,またまた有田和正先生のフェアが開催されています!

今回は「有田先生の鉄板授業!」です。

三省堂の本店は,東京の神田にあります。

9月1日からの開催で,フェアは30日まで行われます。

このフェアは『社会科授業の教科書〈3・4年〉』(さくら社)の発売を記念して企画されたフェアです。

写真の有田先生が手にしている本が,その本です。

でも,よく見ると,なぜかビニールに包まれています。本のコーナーの最前列にも,ビニールに包まれている有田先生の新刊があります。

たぶんですが,このビニールに包まれている本が,有田先生のサイン入りの特別本なのだと思います。

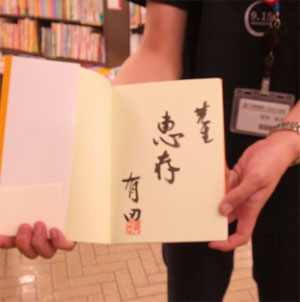

どんなサインか気になると思います。

その写真を入手しましたので,御紹介します。

有田先生のサインは,講演会に出かけ,そこで本を買い,サイン会の列に並んでやっと頂けるものですが,この写真を見ると,「落款」が押してあります。

落款入りのサイン本は,私も持っていません。有田先生の落款の文字も気になります。

心が動きます。

ところで,『社会科授業の教科書〈3・4年〉』ですが, 非常に面白いです。

見本として最初に印刷する本が1冊手に入ったので, 早速読みました。3年4年の社会科の物知り博士になってしまいそうな気持ちになる本です。ページをめくる度に,アッと思う材料とその授業へ向けた切り口に気持ちが乗ってしまいます。

発売開始は6日です。三省堂本店では先行販売が行われています。

社会が得意だ! 社会はどうも・・・。

どちらの先生にも読んでいただきたい1冊です。

お勧めします!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)