フェイスブックで友達になった信岡さんから,「絆」で何か描いて欲しい旨,メッセージをいただきました。

思いつくままに,描いてみました。

「絆」は,糸偏に半です。

漢字源に,「ひもをぐるぐる巻いてからめること」とあります。

きっと,見えない糸で,たくさんの人とつながっている意味なのでしょうね。

すり傷やかすり傷。

まだ,バンドエイドなどが売り出される前は,「バンソコ」を使っていました。

傷口に薬を塗って,ガーゼを当てて,その上からバンソコで固定します。

ちょっとした怪我をすると,「お母さん,バンソコある?」と言っていたものです。

子供心にバンソコを貼れば,それで傷が治ると思っていました。

このバンソコ。

正しくは「バンソウコウ」と言います。

漢字で書くと,「絆創膏」。

こんなところにも絆はありました。

怪我をする度に,「お母さんとのきずなが深まりますように」と,この漢字があてがわれたのかもしれません。

「絆」

大切ですね。

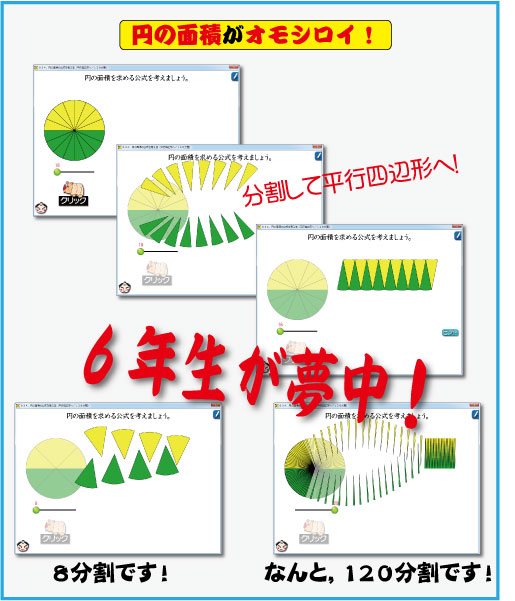

友達の中嶋郁雄先生から,算数の授業の様子が届きました。

開幕ダッシュではありませんが,算数ソフトを使って,グイグイと授業をされています。嬉しいです!

使ったソフトは,円の面積の公式を考えるソフトです。(『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』6年1巻)

円が分割されて、平行四辺形に並んでいくのを見て、子ども達は「おー」と感動!

しかも,目が真剣!

一人の子が,気付きました。

「円の半径が平行四辺形の高さになってる」

この気づきは重要です。

「円」と「平行四辺形」のつながり(関係)を考えた気づきだからです。

算数は,こういった関係を把握する勉強です。

そこに一人の子が気付くと言うことは,この先の指導でグイグイと良い方向に向かう前兆です。

その言葉で、子ども達の画面を見る視点が変化しました。

「本当だ。」「先生、もう一度見せて。」

求められているときは,学ぼうとしているときです。

この流れに乗って,何度か「分割→平行四辺形」を見せました。

それから,中嶋先生の指導の一言。

「じゃあ、平行四辺形の底辺は、円のどの部分だろうね?」

これで授業はしっかりしました。

もう一度見せただけで,「円周の半分が、底辺になってる」と子ども達は見つけてきました。

素晴らしい授業です。

この素晴らしい授業は,簡単にできると,中嶋先生が書かれていました。

---

「円の面積=半径×半径×円周率」という公式を覚えさせることは、比較的容易にできます。

しかし、公式の意味を理解させることは、とても難しいことです。

それが、ソフトを見せながら、少しの言葉を投げかけるだけでほとんどの子が理解してしまいます。

---

算数ソフトを使わないで授業を進める先生もまだいらっしゃいます。

どうやって進めているのでしょう。きっと,御苦労をされていると思います。

教室環境が整えば,どのクラスでも中嶋先生のような授業が展開できます。

そういう時代になりつつあります。

嬉しいことです。

---

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』6年1巻には,

円の面積 ソフト16本

およその面積 ソフト12本

が入っています。

『現代 国民作法精義』という昭和5年の本を読み返しました。

作法の本ですから,その筋の話しが満載されています。

目に付いたところに,「拝(おが)む」の読み方のいわれがありました。

「拝む」は,上古の時代には「おろがむ」と言っていたそうです。

『釈日本紀(ぎ)』(鎌倉末に成立)は,これを「乎礼加々無(おれかがむ)」と注釈しているそうです。

自分の体を折り屈めて敬礼をするのが「拝む」の元々の姿。

なるほど!と感心します。

友達の工藤良信先生が全校集会でお話しをされました。

その1つが,「聴く」ことのお話しです。

普通の場合は,「しっかり聴きましょう」とか「良い耳で聴きましょう」と,一般的な話しをします。

工藤先生は,ちょっと違いました。

「聴く」という漢字を示してお話しされたそうです。

「目+耳+心」が「聴く」なんだよ!

耳だけじゃなくて,目でも聴くんだね!

心でも聴くんだね!

なんだか,有り難いお話しに聞こえてきます。

そういえば,「聴」は,「徳」という漢字に似ています。

スッと腑に落ちるだけでなく,心も温まりますね。

漢字を使って話しをすると,不思議と納得の気持ちになります。

歴史的なところからの話しでも,部品からの話しでも。

日本人の心が伝わってくるようで,良い気持ちになります。

有田和正先生の御自宅を訪問いたしました。

先月31日の三省堂本店での「有田和正先生の特別授業」の話でまず盛り上がりました。

広島の井上努先生がとっても喜ばれていたこと。

岩手の佐藤正寿先生はどこに行っても必ず参加されていること。

群馬の大谷雅昭先生がホタルの名人であること。

・・・・・・・・

そうして,ハガキがたくさん届いたことなど,大変喜ばれていました。

それから先は,有田先生のお話タイムです。

次から次へと社会の面白い話しが飛び出してきます。

途中,社会の本を何冊か見せてくださいました。

それを見て,ビックリです!

有田先生は新聞などを切り抜いてスクラップしています。

日本初の週刊誌,「週刊朝日」と「サンデー毎日」が生まれたのが90年前。

その話題が載っていた新聞の切り抜き(朝日新聞の天声人語)もスクラップされていました。

その記事は私も読んでいたので,特に見る必要もなかったのですが,所が所が!

なんと,新聞の切り抜きは,見せていただいた社会の本に貼り付けてあったのです。

もちろん,ノートに貼り付けての保存もされていますが,それとは別に,本にも貼り付けてスクラップされていました。

あまりに,斬新で一瞬頭が止まりました。

とても勉強になりました。

追究の鬼の楽屋裏を見せていただいた思いです。

有田先生,ありがとうございました。

強風でJRが止まりました。

でも,私鉄が走っていたので,乗り換えて東京へ向かいました。

三省堂本店での有田先生の御講演会。

三省堂本店での有田先生の御講演会。

一番乗りは群馬の大谷先生だそうです。なんと,1時間前から席に座って待っていたそうです。

さすがです!

有田先生の御講演は,終始絶好調でした。

納得の合間に笑いがあり,あっと言う間に時間が過ぎました。

個人的には,-30度と10度の差を20度と答える5年生の所に強めに反応していました。

これこそ,デカルトの出番です。

数を長さに置き換えることで,負の数のイメージがとらえやすくなったのです。

そんなことを思っている内に,有田先生のお話はどんどん進みました。

日本は世界一の豪雪地帯なのです。

私も少し話させていただきました。

算数ソフトを使いつつ,算数の指導について話しました。

算数の理解の流れ「きまり」→「感覚・体得」にも少し触れました。

「感覚・体得」のレベルまで高めるのが,従来の算数では難しかったのです。

算数ソフトの活用で,そこを超えられるようになりました。

そういう話しです。

座談会では横田経一郎先生の司会が実に素晴らしく,私もなめらかにお話しできました。

うまいなぁと思いました。

会場で目に付いたのは,城ヶ崎先生の姿勢です。

やっぱり,凛とした姿勢の方がいてくれると,話しやすいです。

その会場には江部さんも。とってもお元気でした。

嬉しかったのは,高名な佐藤正寿先生,神永典郎先生,関口芳弘先生とお話しできたことです。

いつもの野口塾の先生方ともお会いでき,語らえました。

関大初等部の先生と知り合いの渡辺千佳先生ともお会いし,珍しい切符の名刺を頂きました。

横須賀の田中康次先生,広島の井上努先生とも名刺交換しました。

たくさんの先生方との交流。これも有田先生のおかげです!

会場で有田先生の新刊『授業づくりの教科書 社会科授業の教科書 5・6年』が先行発売されました。正式の発売は4月20日です。

会終了後,有田先生のサイン会がありましたが,長蛇の列でした。

あまりに列が長いので,サインをあきらめて,地下一階の2次会会場へ行きました。

2次会では江部さんからスピーチを頂きました。

皆さん,しびれていました。江部さんはすごい方です。

三省堂本店でのイベント。また,できたらいいなぁと思っています。

明日,「『教育哲学』研究会」に参加します。

明日,「『教育哲学』研究会」に参加します。

この研究会で使うテキストは左の『教育哲学』(東信堂)です 。

明日に備えて,読み返しました。

非常に勉強になります。

「創造的であることそこが学問の本質である。」

「『君は何を研究しているの?』と問われたら,・・・・まさに問題を言うべきなのである。」

「研究発表とは,自分自身の発明・発見を述べるべきものである。」

「発明・発見とは,それ以前の研究に対する異議申し立てである。」

読み進めても,読み進めても,勉強になる内容ばかりです。力が湧いてきます。

そうして,究極的な学びへと進みます。

「『新しいこと』というのは,いくらでもありますけれども,やはり理論体系をゆるがすような新しいことを主張していきたいものだと,私は思ってやってきました。」

心に火が付く思いです。

私なりに算数で思うところがあるからです。

でも,私の場合は,あまり強く主張することをしていません。

今はまだ,その段階ではないと思っているからです。

そうして,いよいよ明日です。田園調布学園大学へ行き,宇佐美先生のお話を拝聴できます。楽しみです!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)