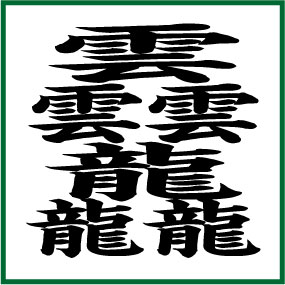

84画もある漢字です。

たぶんですが,この漢字が画数日本一の漢字と思います。

でも,百画を超えている漢字があると,どこかでチラッと聞いた覚えもあります。

しかしながら,その漢字に出会ったことがありません。本を読んでも出てこないのです。

ですので,まだしばらくは,この漢字が画数日本一と思っています。

この漢字は,『国字字典』に載っています。

この漢字は,『国字字典』に載っています。

「たいと」と読みます。

人名で使われていたようです。

雲3つで「たい」。

龍3つで「とう」。

それが組み合わさって,「たいと」なのだそうです。

国字です。

同じ漢字を集めた漢字を「理義字」といいます。

江戸時代の本の中にこの言葉が出てきますが,どうして「理義字」と言うようになったのか,全く分かりません。

--

ところで,この『国字の字典』は東京堂出版から出版されています。

「東京堂って,ナニ?」という感じだと思いますが,この出版社は素晴らしいです。

なんと,辞書事典類の専門出版社なのです。

マニアックな辞書がわんさか出ています。

たまらず,東京堂にはまっていた時がありました。

『江戸語辞典』(東京堂出版)

『隠語辞典』(東京堂出版)

『日本俗語大辞典』(東京堂出版)

『集団語辞典』(東京堂出版)

などなど。

あれこれ買って思うことは,「東京堂出版にハズレ無し!」です。

『教師の道標(みちしるべ)』から取り出した名言です。

-----------

人はやろうと思わなければ,

箸の一本も

動かすことは出来ない。

-----------

全く,その通りです。

この言葉は夏目漱石です。

漱石の言葉かと思うと,響きが大きくなります。

「しない」ことと,「できない」ことの違いを示した名言は江戸時代の古典にも出てきました。

そこでも感動しましたが,漱石の言葉でも,やっぱり感動します。

「しよう」「やろう」と思うこと。

「しよう」「やろう」と思うこと。

それを本人がそう思うこと。

これが原動力なのです。

『教師の道標(みちしるべ)』には漱石の金言が紹介され,それに通じる実践の話しが紹介されています。

漱石の言葉を数回繰り返して読み味わい,それから本文を読みます。

金言効果が読書にも出ます。

実践が良い感じ響いてきます。

同様に,実際の教室でも金言を交えたら,どうなるでしょう。

子ども達にもきっと響きが大きくなります。

見開き2ページに金言が出てくる『教師の道標(みちしるべ)』を今読み返しています。

味わい深い教育書です。

宇佐美先生に誘われて,早稲田大学で開かれた「大学院生が活躍する大学教育プログラム」に参加してきました。

会場に入ったところに宇佐美先生がいらっしゃり,さい先良く御挨拶できました。

そうしたら,facebookで知り合った吉岡先生もいらっしゃり,ビックリしました。

奥泉さんや米田さんともお会いしました。

「1人でポツン」を予想していたので,とってもホットに楽しめました。

基調講演は宇佐美先生の「防衛力増強」です。

一つ一つの話しが突き刺さってきました。

前2列には大学院生が座っていました。

オッ!と思ったのは,宇佐美先生の御講演中,院生のペンが走っていたことです。

宇佐美先生は,まとめを書いてもダメ。具体例を書くんだ!と強く仰っていました。

メモを取りたくなるような,鋭い話しをすることが大切なのだと痛感しました。

今回の集会は,「全学規模で行う学術的文章作成指導--大学院生が個別フィードバックする初年度eラーニング・プログラム--」です。

「学術的文章」を書けるようにするグッと来るいい話を聞けるのかと思っていました。

でも,お話しの中心はシステムでした。

ちょっと,私には遠かったです。

「学術的文章」の内容は,少し紹介されました。

骨子だけだったのが残念でした。

詳細に教えてもらえ,広めたくなる内容だったら,それを形にして・・・などと,思いました。

「学術的文章」に関心があっても,今回のは早大の学生でないと学べません。

でも,ご安心。

お勧めは,『論理的思考』(宇佐美寛著)です。

私は,若い頃,この本を視写していました。

おかげで,たくさんの論文を書き上げることが出来ました。

『論理的思考』は,すでに70版近くまで増刷されているそうです。嬉しいです。

宇佐美先生から,「3月10日はもっとおもしろから」と言われました。

宇佐美先生からお誘いを受けていることが,とても嬉しいです。

3月10日は田園調布大学です。

懇親会で名刺交換をしました。

そのほとんどが大学の先生です。

数学の先生がいらっしゃり,嬉しくなって,未来の話しを少ししました。

外国籍の友達がたくさんいる院生さんとも知り合いました。英語が弱いのでありがたいです。

その院生のお父さんが理科の専門家で,世界一受けたい授業にも出演されたそうです。

いろいろな方とつながることが出来て,今回の中心的存在だった佐渡島紗織先生に感謝です。

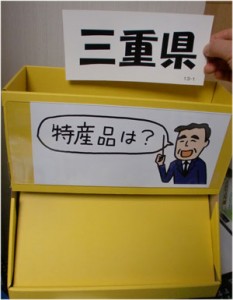

藤本浩行先生考案の『わくわくブラックボックス』が,amazonnからいよいよ出荷され,先生方のお手元に届き始めました。

早速,福山先生のMLに,佐藤先生が算数の「変わり方」の授業で使ったと,報告が入りました。

授業は「大成功!」でした。

ブラックボックスに「1」のカードを入れます。

すると,「8」になって出てきます。

次は,「 2」のカードを入れると,「7」になって出てきます。

1 → 8

2 → 7

3 → 6

4 → 5

ここまでやったら,何と子ども達から「5から書かせてください」コールが出たそうです。

あっちからも,こっちからも!

自分で考えたくなったのです。これは,素晴らしいことです。

ブラックボックスを使って,カード入れて,またカードを入れて,さらにカードを入れて・・

と4回カードを入れたら,自分で考えたくなってきたのです。

子ども達の心が「自分でやりたい心」に変わったのです。

なぜでしょう。算数ソフトと同じです。「きまり」が見えてきたのです。

「きまり」が見えてきて,まだ,続きがあると,「自分でやりたい心」に変わります。

これが授業の嬉しい瞬間です。

そうして,佐藤先生は最後のまとめに,「看板コーナー」を活用しました。

看板コーナーというのは,写真の「特産品は?」のカードが入っているところです。

「入れた数 + 出た数 = 9」

看板コーナーに,このまとめを入れました。

このまとめを考えさせたとき,LDのお子さんがビシッと手を挙げたそうです。

これも嬉しいことです。

普通に授業をしても,普段通りに授業は進みます。

そこに,子どもが頭を使いたくなる教材が出てきたら,授業は激変します。

「算数ソフト」 も「わくわくブラックボックス」も,そういう授業激変ツールなのです。

授業後,子ども達は『わくわくブラックボックス』に群がったそうです。こういう光景,嬉しいですね。

★佐藤先生曰く 「ブラックボックスが6班ぶんあったらなぁ」

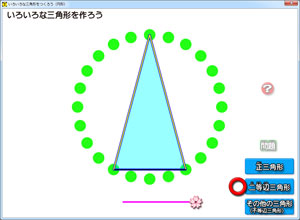

3年生の「三角形」のソフトが1つ,ほご仕上がりました。

この先は,入念に点検をして,それから「もっと!算数」サイトにアップします。

主な機能を御紹介します。

(1) 三角形の頂点をドラッグすると,三角形の形を変形できる。

(2) できた三角形の形が「正方形」「二等辺三角形」「不等辺三角形」のどれであるかがすぐに分かる

(3) 黄緑の円の数を,4~24の範囲で変更できる(偶数個)

このような機能があるので,子ども達もかなり良い感じになると予想できます。

二等辺三角形・正三角形の意味を自分なりに把握できます。

黄緑の円の数が,その把握(理解)の決め手になります。

非常に算数的な理解ができます。

ありがたいのは,三角形をどんどん作れることです。

いろいろな形があり,その中の特別な形として,二等辺三角形や正三角形があることをとらえることができます。

さらに,二等辺三角形には,とんがった形もあれば,平べったいのもあることが分かります。

種類をたくさん作れるソフトは,最も大切な「算数的体験」を子ども達に経験させることができます。

良いソフトになったと思っています。

アップされましたら,どうぞ御活用ください。

野口先生とのお話しで,野口塾の先生方のことが話題になることがあります。

個々の先生方のすばらしさが話の中心になりますが,

ときどき,「野口塾の先生方は根本は一緒だけど,花の咲かせ方がそれぞれ違う」と,

話題になることがあります。

話をしながら,なるほどなと感じ入ります。

各自,それぞれの専門性という軸足があり,そこに野口先生の教えを注いでいる感じです。

向上的変容,本音実感我がハート,感化影響,他律的自律・・・

これらは,専門を問わずに取り込むことができます。

だから,私のような算数好きの者でも,学び続けたくなるのだな,と合点がいっています。

野口先生と関わりのある先生方の今年の連載論文テーマが決まりました。

その第1回目の論文も出そろいました。

どれもこれも,すごいです。

メールマガジン(無料)「Kyositu.comニュース」に順次,連載されます。

ぜひ,御登録ください。

---連載テーマ--

1.駒井 康弘「教師人生に活かす中国古典」

2.城ヶ崎 滋雄 「体育指導の3要素,身体のつくり・使い方,意識」

3.竹村 和浩「やり直しのための英文法―生成英語教則」

4.千葉 真 「思考を促す社会科授業」

5.関田 聖和「「楽書き」「楽習」で、学力向上」

6.照井 孝司「説明的文章の読解技術」

7.松澤 正仁「校長になってから学んだ指導技術」

8.中嶋 郁雄「心に響く叱り方」

9.鈴木 夏来「想像画の創りかた」

10.松尾 英明「心・技・体を育てる8の字・大縄跳びの指導」

11.藤本 浩行「育ち育てる教師力」

12.横山 験也「姿勢の教育」

13.山中 伸之「実感道徳研究」

14.岩瀬 正幸「考える力を育てる算数の授業」

15.井関 和代「子供が変わる作文指導」

16.神部 秀一「音読力を鍛えよう!」

17.山本 正実「教師のための『見える』仕事術」

----------------------

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)