5年の合同に,合同な三角形の作図がでてきます。

その作図ソフトを作り始めました。

小学校では3つの作図方法を学びます。特に,証明することもありませんので,とりあえずは,やり方を見るようにすれば,とても良い学習になります。

ここで学ぶ3つの方法は,相似の作図でも同様のタイプとして学ぶことになり,中学の合同条件へとつながっていきます。

はじめての「3つの作図」です。何度も見て,しっかり作図できるようになってほしいです。

来週の頭には「もっと!算数」にアップできると思います。

大いに頑張って作り進めます。

※facebookでも少し書いています。関心のある先生,どうぞ「友達になる」ボタンをおしてください。

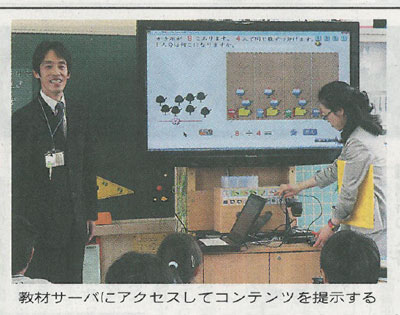

埼玉県の毛呂山町の川角小学校。総務省のICT絆プロジェクトを推進している小学校です。

埼玉県の毛呂山町の川角小学校。総務省のICT絆プロジェクトを推進している小学校です。

その授業の様子が,教育家庭新聞に紹介されていました。

電子黒板に写し出されているソフト, 『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』です。

3年のわり算の中の「0÷4」を学ぶソフトが映し出されています。

画面は,「かき氷を4人の忍者で等しく分ける」題材になっています。

かき氷8こを4人で分ける。

かき氷4こを4人で分ける。

ここまでは既習事項です。子ども達も答えをどんどん言ってくれます。それをアニメーションで確認して,いよいよ本番の所となります。

かき氷0こを4人で分ける。

これは,どう考えたらよいのでしょうか。それをみんなで考えるわけです。(上の写真は,0このかき氷を分け終わった画面です)

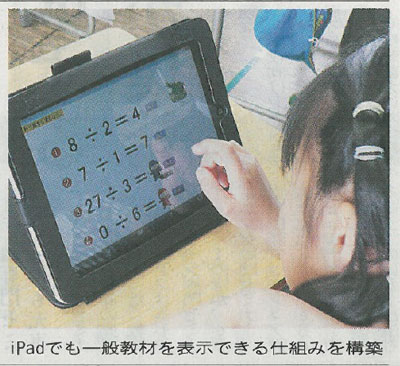

みんなで,「0÷( )」の考え方を問題解決したあと,ipadで一人一人が練習をします。

右に写っているソフトも『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』です。

女の子が4問のわり算に挑戦しています。学習したばかりの「0÷( )」の問題が,既習のわり算の中に混じって登場しています。

問題は何問でも出てくるので,「もう,大丈夫!」と納得いくまで繰り返し勉強できます。

ipadは,ウィンドウズのマシンをリモートコントロールできるので,ipad上で算数ソフトを楽しく使うことが出来ます。

こういう優れた環境を構築してくれたのが,キーウェアソリューションズです。

7日からビッグサイトで開催されるICTソリューションにキーウェアソリューションズのブースが出ますので,関心のある先生は,ぜひ,お立ち寄りください。

新しい時代の算数の一つの姿です。

算数が,本格的に面白くなっていく時代です。嬉しいです。

教室に地デジテレビとPCがそろったら,算数ソフトをぜひ活用してください。

無線マウスを使うと,子ども達の席からクリックすることが出来ます。

算数ファンの先生には,たまらない1冊です。

江戸時代にはほとんど使われていなかったという通説のある分数ですが,どうしてどうして,この本にはやたらと出てきます。

どんな場面で出てくるかというと,「税」を計算するところです。

この本は,税のことが詳しく書いてある画期的な算術書だったので,農家の人にもかなり読まれたそうです。

それが気に入らなかった数学者もいて,農民がこの本で税を知ると,取り立てのじゃまになるとの非難も出たほど,よく売れていたのです。

ということは,農家の人たちも分数を知っていたことになります。これは,私にとって大発見です。江戸時代までの分数が,また一つ明らかになりました。

それだけではなく,計算途中に「平均」も出てきているし,「四は捨て五つ切り上げて」と四捨五入も登場します。

その文字を見て,「四捨五上」になぜしなかったのかと疑問になりました。また,「四捨五入」より,「四出五入」の方が漢字の釣り合いが良いようにも思います。でも,そうならなかったのはなぜなのか。慣用的な面と,中国の古典の面から,読み込みを進めたいなぁと思っています。

ここまででも,驚きの発見だったのですが,さらに,ビッグな発見がありました。

「三ツ五分」と書いてあったのです。

「三割五分」の事です。「割」が「ツ」なのです。

これで,また,気になることが生まれてきました。利率の「割」と「ツ」の関係。「ツ」は元々どんな漢字だったのか。

あれこれ,頭の中を巡りますが,「割」さがしが大きな楽しみになりました。

算数ファンとして,実に内容の濃い本なのですが,この本,作法の流れからも実にすごいことが書いてありました。役所勤めの方々の意識の高さが感じられるのです。『明治人の作法』(文春新書)にも少し書きましたが,公共放送の取り組みに通じる流れが,この本にあるのです。

久々の大ヒットBOOKです。時々,読み返したいです。

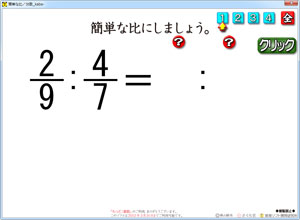

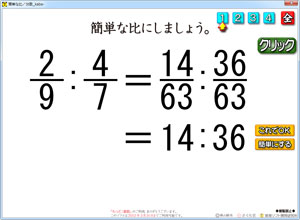

分数の比を簡単にする学習用ソフトです。

分数の比を簡単にする学習用ソフトです。

右上にコースが4つあります。

1コース:分母同士をかけるタイプ

2コース:片方の分母と同数にするタイプ

3コース:分母がどうなるかよく考えるタイプ

4コース:分数と整数の比のタイプ

分数の通分の方法で考える形になっています。この考え方は,分数の足し算・引き算でも使っている考え方なので,その勉強にもなります。

先生方が授業で使うソフトですので,このようなコース分けにこだわって作り込みました。

しかし,ここは「比」の学習であり,「簡単な比」にする学習の場面です。

そこで,整数の比になった段階で,もっと簡単にできるかどうかを問う事が出来るようにボタンをつけました。

なかなか良い感じです。

「全コース」もあります。これは,それぞれのコースで十分勉強した後,1~4がまぜこぜに出題されるコースです。

万一,しっかり理解できていない子がいたら,そのタイプのコースでもう一度練習することも出来ます。

今回のこのソフトも,なかなか良いソフトになりました。

「もっと,算数」サイトに後日アップします。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(さくら社)をご活用の先生,このソフトも合わせてご活用ください。

連日,猛暑が続いています。先生方も子ども達も,この暑さの中でも奮励していると思うと,私も頑張らねばと思います。汗をかきつつキーボードを打ち,マウスをくるくる動かしています。

この先も,授業での使い勝手を考えて,良質の算数ソフトを開発していきます。どうぞ,ご期待ください。

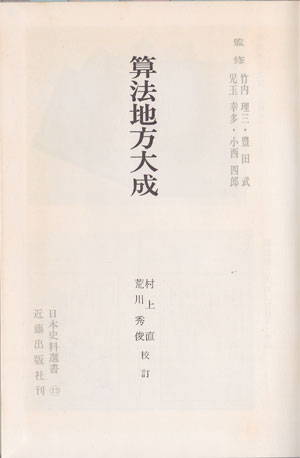

注文した『算法地方大成』が,今日,到着しました。

江戸時代の本なのですが,非常に名高い本なので,近藤出版社から現代向けに出されています。それを購入しました。

まず,「地方」は「じがた」と読みます。「地面の事」というような感触の言葉です。

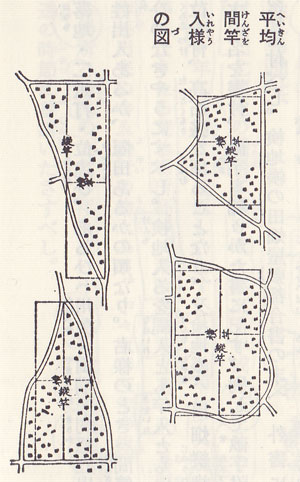

読んでいて,面白かったのは,「検地」のところです。

「検地」に算数が良い感じで入り込んでいたのです。

田に間竿(縦竿と横竿)を打って,縦横の長さを測ります。そこから面積を求めます。

ところが,田の形は必ずしも長方形とは限りません。あぜ道が曲がっているので,それを良いあんばいに長方形に見立てて,縦横の長さを測ります。

ここまでは,社会の「太閤検地」のところに出てきますので,たいていの先生は知っています。

この「長方形に見なして測量をする」,このはかり方を「平均の間竿を入る」といいます。

この「長方形に見なして測量をする」,このはかり方を「平均の間竿を入る」といいます。

こんな所に,「平均」が使われていたのです。

算数ファンとして,これは何とも嬉しい発見でした。。

ここから,算数の「およその面積」は「形を平均化した面積の求め方」とも思えてきました。

また,間竿には,6寸(約18cm)毎に目盛りがついています。

実測しても,6寸に満たなければ捨てると決められていました。つまり,「切り捨て」です。

「算数・数学は諸学の黒子」と,この本からも感じました。

まだ,読み途中なので,この先,どんな発見があるのか,とても楽しみです。

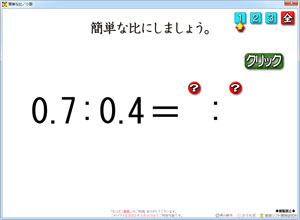

6年生の比のソフトを1本作りました。

6年生の比のソフトを1本作りました。

「比」のソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』に収録されています。ですので,大筋は,そちらのソフトをご活用ください。

このソフトは,小数の比を,簡単な比に直すソフトです。図は出てきませんが,どうやって計算すればいいかが,見ている内に分かってきます。

どうして,そうなるかというと,レベル「1」「2」「3」では,それぞれ同じパターンの問題を出しているからです。

レベル「1」は,10倍すれば,それが答えになる比。

レベル「2」は,10倍してから,約分する比。

レベル「3」は,「小数:整数」の比なので,10倍して,それから約分するタイプの比が出てきます。

同じパターンを続けてみると,どうやって答えが導かれていくのか,次第に気がついてきます。

「ああ,10倍しているな」とか,「わり算のように小数点を移動しているんだ」など,既習の学びを元に,あれこれ推理します。その推理に従って問題を次々解けたら,「納得!」となります。

こういう状態に子ども達を導けるのが,算数ソフトのなせる技です。

算数ソフトづくりの重要なポイントは,こういう同レベルで分ける点にもあります。

昔から,算数は問題の類型化や分類が研究的に行われてきています。

それを,易から難へと配列し,出題してきたのが,教科書であり,ドリルであり,参考書です。

先輩の作り上げた類型を活かしてソフトを作ると,その1つ1つの類型分類のところで,納得いくまで繰り返して学ぶことが出来ます。

「配列」を順次行う学習から,「納得」するまで取り組める学習も!

教室にPCがやってきている今の時代の算数。

納得するまで指導できる良い時代になりました。

近々,「もっと!算数」にアップします。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)