石川県へ行ってきました。

会場にお集まりの先生方に算数ソフトを示しつつ,算数のお話をしました。

その反響は,すごいものがありました。

話が終わると同時に,会場で販売されている『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』のコーナーに先生方が集まりました。あっという間に,6年生が無くなり,4年生が無くなり・・・。「アマゾンで購入できます・・」という声が聞こえてきました。

算数ソフトを使う算数の到来。それを感じさせる石川でした。

道中,予定通り『日本珠算史』(溝江 清著)を読みました。歴代の和算家がたくさん紹介されていていました。その中の一人として,秋田義一が紹介されています。秋田は『算法地方大成』という本を残した人物です。この本は測量の本だと勝手に思いこんでいたので,これまで購入してこなかったのですが,それ以外にも農民の心得も記されていると書いてありました。

これは思い違いをしていた!と思い,帰宅後注文しました。

珠算の大まかな歴史もわかりました。

江戸時代に和算の各流派(関流,最上流など)が珠算を教えていました。考え方に微妙な違いがあったのですが,それが明治初期に文部省によって一つに統一されたのです。国のまとまりが,珠算にも影響していたのです。明治は大変革の時代だったと痛感します。

『日本珠算史』は昭和15年の本だったので,途中で本が壊れ始めました。綴じ込みが壊れても私に読まれ続けることをがんばり抜いたのです。愛着が深くなりました。

神田の古本屋で見つけました。

神田の古本屋で見つけました。

やや幻になりつつある本なので,見つけたとき「おーっ!」と感動しました。

古本屋で中を開くと,自分の予想を遙かに超えた,密度の濃い本と分かり,少し,立ち読みをしました。

まず,序言があり,その大局の把握と意気込みが実に良かったです。

次に,文献。そこに記されている本群のタイトルが素晴らしいです。これを見ただけで,この著者の先生は本格的な人だと感じました。

戦前の日本語なので,使われている日本語に歯ごたえがあります。そこに,古い文献の漢文も出てきます。最近,そういう本を良く読んでいるので,妙に感触が良いです。

明日から,石川に出かけるので,道中,ゆっくり読もうと思います。

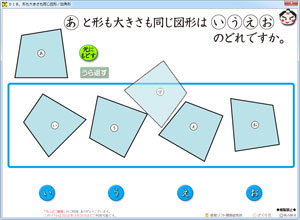

合同な形を見つける,四角形バージョンです。(「もっと算数」サイトに,アップされています!)

合同な形を見つける,四角形バージョンです。(「もっと算数」サイトに,アップされています!)

左の画面は,「あ」の四角形をドラッグして,途中で「裏返し」をして,さらに,「回転」をかけたところです。

なかなか,良い感じで動いてくれます。

四角形の合同ソフト,今日,アップしたばかりですが,はやくも,Y先生から「使い勝手が良いですね」と,お褒めの言葉をいただきました。嬉しいです!ありがとうございます!

そのY先生から,算数ソフト全般への感想として,「繰り返し操作することで毎日授業に活用しています」とメールをいただきました。

「チーム算数」でも,ソフトを使った指導法の研究をしています。時代にあった,新しい指導が少しずつ生まれています。

Y先生がされている「毎日使う」というのも,時代にあった素晴らしい指導法と思います。

わたしもますます張り切ってソフト開発を進めたいと思います。

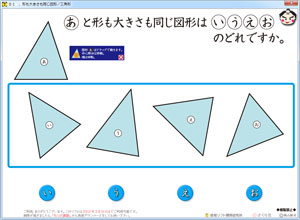

「あ」の三角形と,「形」「大きさ」が同じ三角形を見つけます。

「あ」の三角形と,「形」「大きさ」が同じ三角形を見つけます。

「あ」の三角形をドラッグして,動かします。

大事なポイントは,「あ」の三角形が透けていることです。

透けていたら,ぴったり重なっていることがとてもよく分かるからです。

「あ」は単に移動するだけでなく,「回転」もするように作ってあります。

また,「裏返し」ボタンもつけてあります(右の画では見えていません)。

これで,「い」~「お」に重ねてみて,ぴったり重なるかどうか試してみるのです。

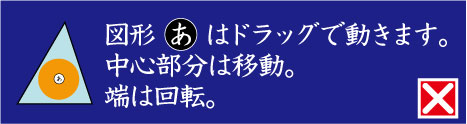

画面中に青色の所がありますね。ここに書いてあるのは↓です。

三角形の場所によって,移動・回転が決まってきます。

移動の時は,手のマークがでます。回転は,円形の矢印が出ます。

マウスで動かして確かめるだけで,十分OKなのですが,アニメーションを子ども達に見せたかったので,下の部分に「い」~「お」のボタンをつけました。

これをクリックすると,自動的に「あ」が動きだし,合同になるかどうかを確認してくれます。

算数ソフトのありがたい点は,こういう一連の動きを見せられるところにもあります。

「もっと!算数」にアップしますので,アップされましたら,どうぞご活用ください。

http://www.mott3su.jp/

文章問題が10問も出題されると,たいていは子ども達のパワーダウンが始まります。心の中は「エーッ!」です。

文章問題が10問も出題されると,たいていは子ども達のパワーダウンが始まります。心の中は「エーッ!」です。

その嫌われ者の文章問題も,出し方次第でガラリと様相が変わってきます。

「先生,7番もやりたい!」と言い出す子が出てきて,「どうしてもやりたいか」などと聞くと「やりたい!!!」となってしまうのです。

嬉しい瞬間です。

そのコツは,

1) 1問ずつ見せる

2) 全体の問題数を示す

の2つです。

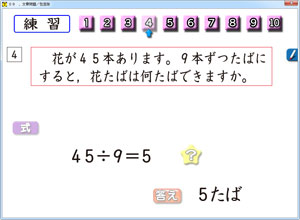

算数ソフトの文章問題の画面です。3年生のわり算(あまりなし/3年の4巻に収録)の文章問題です。

ごらんのように,番号ボタンを押すとその問題が1問だけ出てきます。他の問題が目に入らないので,集中が増します。みんなで取り組むので,「友情やる気」も高まります。

それでいて,番号が10個見えています。全体が見えているので,問題を3問,4問と解くうちに,残りがだんだん気になってきます。「のぞいて見たい!」という心が,どうしてもくすぐられます。その上に,次第に全部やりたいという「達成感」も顔を出してきます。先生にとって嬉しい声が上がってくるのです。

中身は,問題文と式・答えが出てくる極めて普通の出題です。まとめなので,図がありません。淡泊です。

でも,出し方が功を奏すので,嫌われやすい文章問題が「チャレンジしたい文章問題」に変わってしまうのです。意欲も増しているので,習得も良くなります。

(指導の一例)

チーム算数の佐々木先生が,この文章問題で「なるほどの指導法」を話してくれました。

10問もあるので,これをグループに分けして,段階的に指導すると効果的となるのです。

たとえば・・・・・・。

1~3問目 問題文を見て式を考える(ノートに書かず,口頭で答える)

先生は,問題文にアンダーラインなどを引き,注目すべき所を明確にする

4~6問目 問題文を見て式をノートに書く(式が出来てれば,合格とする)

7~10問目 問題文を見て,式・答えをノートに書く。

やる気満々で問題を解くので,子ども達の習得も良く,テストでも「思考」の平均が90点突破しました。もちろん,教科書の問題もしっかりやります。

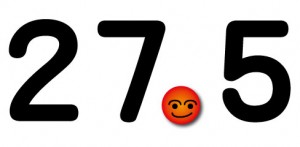

ちょっと昔の算数ファンなら,たいてい知っている「小数点君」です。

ちょっと昔の算数ファンなら,たいてい知っている「小数点君」です。

教室の黒板には,丸いマグネットがありますね。プラスチックの裏に磁石のついているアレです。

これに,顔を描きます。

マジックで,簡単に。

「小数点君」と命名します。

もちろん,別の名前でもかまいません。「小数点さん」でも,「小数点カンフー」でも,「小数点忍者」でも,「AKB小数点」でも。お好きにつけてかまいません。

板書で小数を書くときに,「小数点君」に登場してもらいます。

右のように。

子ども達の目は,黒板に釘付けです。

こういう楽しい教具を使うだけでも,算数はグイッと楽しくなります。

昔,「教科書で教える」のか「教科書を教える」のか,という談義が雑誌を賑わしていたことがありますが,そこからあれこれ考えたら,「算数は教科書が教えようとしていることを,わかりやすくする」のが先生の仕事と思うようになりました。

その一つの方法が,「淡泊な算数に命を注ぐ」方法です。別名,「算数の擬人化」と言います。

教科書には「27.5」と,味気のない「.」が登場してきます。それを擬人化して小数点君にするのです。ちょっとしたアイデアであり,工夫です。それがクラスの子ども達を算数好きにしていきます。

私の作っている算数ソフトは,この延長線上に位置しています。だから,どの子も夢中になって手を挙げるのです。どんどん,ご活用ください。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)