「教材開発」関連のメーリングリストに参加しています。そこで,ドリルの話題が出ましたので,昔,自分が開発した「確かめカニ太郎」という工夫を紹介しました。

計算ドリル・プリントをやっても,答えを間違える子がいます。間違えているかどうか,それを自分で点検してほしいのですが,なかなかしてくれません。そんな現状を何とかしたいというのが,当時の私の思いでした。

以前は,計算を間違えた子に「確かめ算(検算)をしましょう」と促していました。ですが,その確かめ算で間違えてしまうのです。せっかく出した正しい答えなのに,確かめ算で間違えてしまい,正答を誤答に書き直してしまう子もいました。何とも,かわいそうなことをしました。そうして,確かめ算をやらせると計算量が倍増してしまい,次第に計算をいやがる子が増えてきたのです。

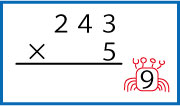

そこで,何か妙案はないかと考えたのが,「確かめカニ太郎」です。

「確かめカニ太郎」は,いくつかのバージョンがあるのですが,一番シンプルなのが「答えの数字の合計を知らせる」という方法です。

答えが2桁以上になるときに使います。答えが「1215」だったら,「9」になります。

答えが1桁の時は,「1桁」であることを伝えます。

検算をさせるより簡単で,しかもドリルの答え合わせの前に確かめることができるので,子ども達もかなり真剣になります。

※ カニは最初,カメでした。「確かめ算」と「カメ」と出てくるので,最初はカメだったのです。でも,あれこれあって,カニになりました。「確カニ!」と確信を持てる瞬間がやってくるからです。

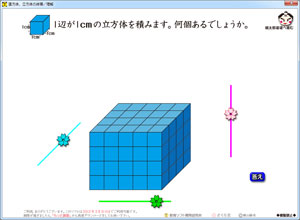

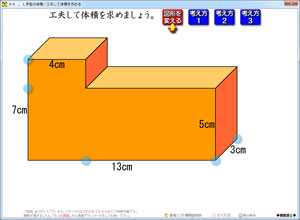

昨日ご紹介したのは,「積み木の数」つまり,「1cm3の立方体」という単位量でいくつ分になるか,という基本中の基本の考え方の学習に向けたソフトです。

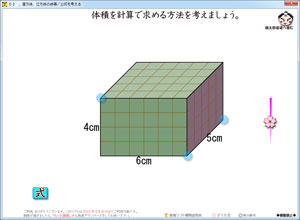

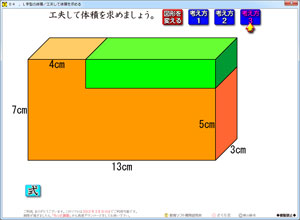

今日のは,そこから一歩前進して,「計算で体積を求める」には,どうしたらいいのかを考えるソフトです。

とはいっても,すでに,面積の求め方を知っている子達です。あまり難しく考えずに,底面が「縦×横」になっていて,それに「高さ」を掛ければOKとなっていきます。

立体ですから,向きを変えれば,違う順番になることもあります。いずれにせよ,一般には,「縦×横×高さ」になっているので,そこに落ち着けます。

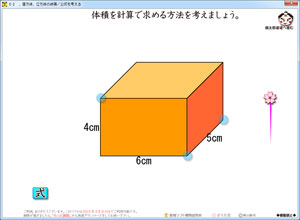

このソフトは頂点にある青い丸をドラッグすると,寸法を変えることが出来ます。画期的なのは,式を見ながら立体の大きさを変えると,式も一緒になって変化することです。

この「図と式の連動」を見せられるかどうかが,算数の決まりを見いだしていく分かれ目です。学習に遅れがちな子も,図と式の連動を見ることで,「なるほど,そういうことか」と,わかった瞬間がやってきます。しかも,自分で決まりを見いだすのですから,嬉しいです。

さらに,おまけとして,本当に表示されている数値をそのままかけ算しても大丈夫なのかどうかの確認として,桜スライダーをつけました。

桜スライダーを下に下げると,積み木が見えるようになっています。「cm」と「個数」が一致しているので,確かに長さのまま掛けても大丈夫なんだと,わかります。

桜スライダーを下に下げると,積み木が見えるようになっています。「cm」と「個数」が一致しているので,確かに長さのまま掛けても大丈夫なんだと,わかります。

でも,本当は,昨日紹介したソフトを見ていたら,枠だけの直方体を見て,その中に積み木を感じとってほしいのです。「積み木が入っているんだから!」ととらえてくる子が出てきてから,「さすがです!」と桜スライダーを下げてもらえたら,嬉しいです。これは,私の単なる希望です。授業で子ども達が体積のカラクリ(中は単位体積・単位立体の詰め合わせになっている)ことが体にしみこんでくれたら,それで十分OKです。

このソフトも,明日(20日)には,もっと算数サイトにアップする予定です。

5年で「立体の体積」を学びます。その基本中の基本の所のソフトを作りました。

5年で「立体の体積」を学びます。その基本中の基本の所のソフトを作りました。

1cm3の立方体(積み木)を積み重ねたら,積み木の数はいくつになっているかを考えるソフトです。

「縦・横・高さ」の大きさを変えられるように,それぞれに対応したスライダーを作りました。

スライダーを動かすと,1cm3の数が変わります。それを見ているだけでも,かなり,楽しいです。

最大の工夫点は,積み重なっている立方体の手前左端の積み木を上にドラッグできるようにしたことです。これにより,重なっている部分の中を見ることが出来るので,どの段も同じ数の積み木で出来ていることがわかります。

スライダーは,手前左下が原点になるように作ってあります。

座標の概念の素地がつくようにと願って,作り込んでいます。

明日には「もっと!算数」サイトにアップします。

5年生の先生,アップされたら,是非ご活用ください。

なかなか,良い作りをしていますよ!!

「鋭角」とか「鈍角」。

学生の頃に習った言葉です。

こういう熟語を覚えると,ちょっと利口になった気分になります。学術用語が熟語として発展してきた歴史があるからです。

本居宣長が,熟語で考えを進めるのは中国崇拝ではないか!と,出来るだけ和語を中心にした日本古来の言葉を使うようにしていた過去があります。これはとても刺激的でしたが,時代の流れを変えるほどにはなりませんでした。

宣長が亡くなり,時代が明治になると,日本で西洋の学術用語の吸収が始まりました。

当時の学者の大勢は,中国の漢語こそ学術にふさわしいと考える人たちだったので,新しい言葉を作るときも,中国の言葉を利用したり,漢語風に二字熟語を新しく作って対応してきました。

この歴史の流れを私たちは受け継いでいるので,熟語で用語を書くと,どうにも利口そうに感じるのです。

そういう感覚が日本人にあるのですから,学術用語は少し多めに教えても良いように思います。

でも,小学校は学術用語をあまり教えない傾向にあります。わかりにくいとか,覚えることが増えるとか,いろいろな理由があるのだと思いますが,算数が面白くなってしまった今の時代からは,ちょっとばかり,用語を教えていっても良いのではないかと思っています。

それに,小学校の先生の教え方も,昔よりうんと質が高くなっています。腕が良くなってきています。ちょっと,歯ごたえのある学習がこれから花咲くように感じています。

角の大きさの所。小学校で習う用語は,「角」と「直角」「回転」ぐらいでしょうか。

もったいないような気もします。

「鋭角」だって,「鈍角」だって,教えても良いように思います。他にも,180度の角(直線)を「平角」といいます。

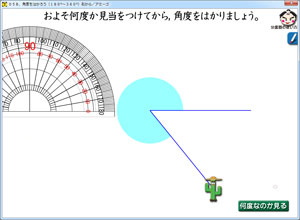

角の用語だけを楽しく学ぶソフトを作ってみました。もしかしたら,「もっと!算数」にアップするかもしれませんが,名称だけのソフトなので,どうもマニア向けとなりそうです。アップしないかもしれません。ちょっと,考えます。

※ アップは断念しました。ソフトとして,ちょっと稚拙だからです。

180度を超える大きな角の読み方も,4年生で学習します。

180度を超える大きな角の読み方も,4年生で学習します。

分度器は,180度までしか表示されていないので,「180度と残り」と考えるか,「360度に不足」と考えるかのどちらかで求めます。

授業で扱うと,どうしても,求め方という方法に力が向きがちですが,一番大事なことは「角度の感覚」を養うことです。

パッと見て,「180度より大きい!」とか,「270度ぐらいだぜ」とか,「360度にちょい欠け」と,数値を軸にした表現ができるようにすることです。

この角度感覚は,回数をこなさないと身につきません。10回でも20回でも。気合いを入れて50回でも繰り返せば,体にしみこんできます。

この部分を,村井恭子先生が「いっぽだより」にご紹介くださっています。

-------

でも、算数では「子どもが夢中で手を挙げる算数」で、角度がどれぐらいか当てる、というコンテンツを使って大盛り上がりで楽しめました。

今日は180度を超える大きな角度をあてっこしました。「アミーゴ!」でサボテンくんが大きくなるところがものすごく喜んでいました。全員がこちらを向いていました。空気が違っていました。

「おもしろい!!」「先生、もっとやりたい!」という空気の波(実際に声に出している子もおりました)が黒板にぶつかってくるのが分かりました。「…残念、時間となりました(ちょっと感涙)」

--------

やりたい!という空気の波が黒板にぶつかって跳ね返るほどのやる気が,教室中に満ちあふれていたのです。

納得するまで,何度なのか考え,知らない間に角度感覚が身についてしまう。そんな状態ですね。

それにしても,今はまだ4月。それも,新学期が始まったばかりです。

それでこの元気!!

やっぱり,算数は面白い勉強なのです。

途中で時間となったということは,次の時間も少し「角度推理」の勉強をすることになります。

これは,とても良い方法です。

日を変えて繰り返すと,体へのしみこみがグッと良くなるからです。

村井恭子先生の「いっぽだより」。BCC配信のメールマガジンです。ほぼ日刊で届きます。村井先生は現在4年生の担任です。ですので,4年生を担任している先生が「いっぽだより」を読むと,あれこれ共感したり,勉強になったりするのではないでしょうか。

読んでみたい先生,いらっしゃいましたら,村井先生へメールをされてみてください。私も愛読者の一人です。お薦めします。

murai●ipc-tokai.or.jp ●のところを,半角の@に変えてください。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)