「第2回 事前学習法セミナーin東京」の計画が,若い先生方が進めてくれています。

講師陣を見ましたが,強烈です。11月15日(土)が楽しみです。

--

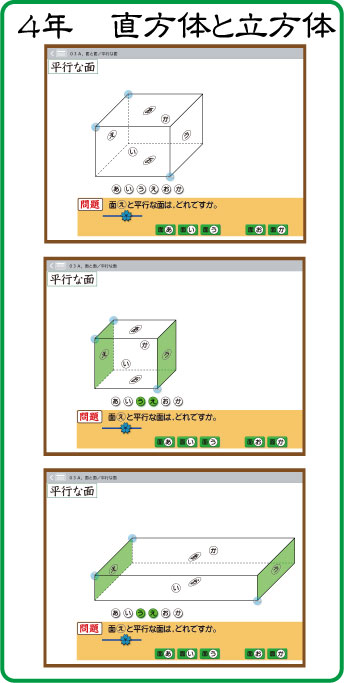

4年生で「直方体・立方体」を学習します。

4年生で「直方体・立方体」を学習します。

そのとき,有効に使えるソフトが右のソフトです。

「面え と 平行な面は,どれですか。」と,問題が出てくるわけです。

普通の子は,「面え」と問われれば,それなりに,どの面か考え,「ああ,あれだ」とわかります。

でも,気持ちが集中できないときなど,「面え」と言われて,一番手前の面に「え」と見えているるので,「手前の面だ」と思ってしまうことがあります。不幸の始まりとなります。

では,そういう子は,立体の感覚が弱いのかというと,そういうことはありません。

「面の表記のルール」が飲み込めていないだけなのです。ですので,何回か「記号と面」のつながりを見ていれば,自分で「ハッ!」と気がついてくれます。

その「何回か見る」という体験を,このソフトは瞬時に何度も経験できるので,授業に有効なのです。

立体のすぐ下に,丸ボタン「あ」~「か」があります。

これをクリックすると,その面に色が付きます。

問題文は「面え」です。ですので,「え」をクリックすれば,その面が緑色になります。

たちどころに,「あっ,『え』はそこなのか」と分かります。

問題の出し方も簡単です。

青い「桜スライダー」を左右に動かすと,それに合わせて,問題が「面あ」になったり,「面い」になったりします。

そうして,答えの確認は,緑色の「面あ」などのボタンでできます。

--

嬉しいのは,直方体の頂点にある3つの水色のボタンです。

これをドラッグすると,直方体の形が変わります。

「形の変化」と「平行」とはまったく関係がないことがよく分かります。

こういう基本的な所をマウスドラッグで,しっかり見て経験できます。算数的経験です。これを積んだ子は素地の力も付いてくるので,いいですね。

このソフトは,「4年→直方体と立方体→03A,面と面/平行な面」というソフトです。

すっごくわかりやすいですよ。

「事前学習法」と,算数は,相性がいいようです。

「事前学習法」と,算数は,相性がいいようです。

----------

丸岡会長曰く

35分で指導書2時間分を進むことが出来ました。

----------

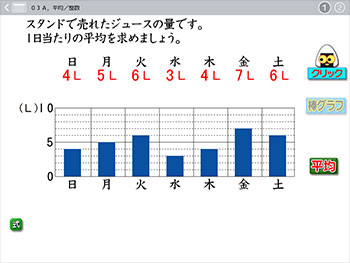

5年生の「平均」の単元を,倍速で授業が進んでいます。

これは,まさに驚異的です。

驚くことは,まだあります。

学力の劣る子が集まるグループでも,他のグループと同様に,説明していたとのことです。

事前学習で学力格差をググッと縮めたので,それが「言語化する活動」にも大きく影響を与えました。

発表した子は,自信を持ったでしょうね。

もし,普通に授業をしていたら,この子達は控えめに時間を過ごしたことでしょうね。

説明は,おぼつかなかったと思います。

でも,運良く,丸岡会長が事前に平均のソフトを見せてくれたので,ガラッと変わったのです。

自分で教科書問題を考え,説明できるようになったのです。

この子達,もしかしたら,事前学習を受けることで,めきめき力がつくかもしれません。

そうなってほしいです。

--

明日は,東京未来大学で「第5回 教育の原点セミナー」です。

このセミナーに,事前学習法研究会の藪田先生と山﨑先生も参加されます。

事前学習法+算数ソフト=驚異の成果

この図式について,藪田先生の実感を聴いてみたいと思っています。

フェイスブックに「事前学習法研究会」があります。

二十代,三十代の先生方が10名前後参加している小さなグループです。

丸岡会長が,5年の「平均」で大きな効果を上げたことをグループ内にアップしたら,その後続けて,藪田先生が,6年の「拡大図と縮図」で成果があったとの報告がアップされました。

----

藪田先生曰く

藪田先生曰く

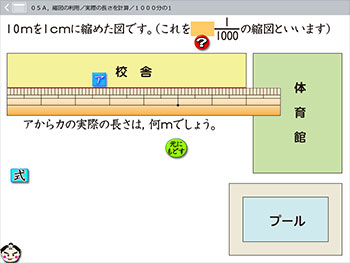

6年生の「拡大図と縮図」でも大活躍です。

本日、縮尺の学習をしました。1000分の1のソフト→桃太郎道場→2000分の1→桃太郎道場…と繰り返し、木の高さ・川幅にいきました。

何度も計算をするので、子供は、どう考えていけばよいのかをつかむことができます。

教科書問題で混乱してしまった子がいました。しかし、「先生、もう一回パソコン見せてください。」と言って、再度挑戦しました。もちろん、解けました。

-----

縮尺の学習は,なかなか大変なところです。

でも,意図的に,「事前学習」を取り入れたら,教科書問題で躓いた子に効果が出ました。

「ソフトをヒントにして,解決できる」と,その子は思ったのです。

これは,新しい発見です。

先生がヒントカードを与える従来の方法と,質が違います。

子どもが,自分から,ヒントを見つけたのです。

躓きやすい子には,このヒントを見つける力は大事なポイントかもしれません。

そう考えると,藪田先生は,躓きやすい子に「ヒント力」を付けさせたととらえる事が出来ます。

自分でヒントを見つける力が,混乱した子の頭にわき上がってきたのです。

この子,ヒント力を自覚したら,伸びるでしょうね。

藪田先生の実践,

1,「本時の事前学習」

2,「ヒント力」のUP・自覚

となりました。

--

このブログを書こうと思った時,第3報が山﨑先生から届きました。

始まったばかりの「事前学習法」の実践的研究。

スタートから,すごいです。

今週末は,第5回 教育の原点セミナーです。

1年ぶりの開催で,今回は国語一色です。

お近くの先生,ぜひお越し下さい。

--

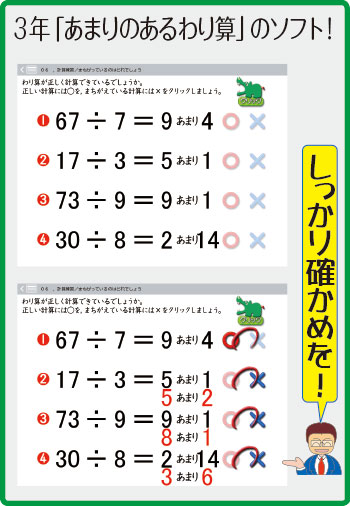

3年生で初めてわり算を学びます。

3年生で初めてわり算を学びます。

あまりのないわり算は,かけ算九九の裏返しですから,答えがスッキリ見つかります。

ところが,あまりのあるわり算となると,ついついあまりが多くなったり,商が大きすぎたりと,思わぬミスが起こりやすくなります。

そんなことが想定出来る先生は,ぜひ,算数クラウドの3年「わり算(2) あまりのあるわり算」の「06 ,計算練習/まちがっているのはどれでしょう」を使ってみてください。

上の画面のように,4問全部の式と答えが見えています。

パッと見,どれも正解っぽく感じます。

でも,よく見ると,微妙に違っていることがわかります。

「合っているな」と思ったら,○をクリック。

「間違えだ」と思ったら,×をクリックします。

これだけのことですが,2回目,3回目になると,目が肥えてきます。

まず,あまりとわる数を比べるようになります。

また,わる数と商をかけて,わられる数より小さいかどうかを見比べるようになります。

やっている内に,こういった感覚が養われるので,このソフト,なかなかいいなと思っています。

下の段の画像を見ると,誤答の場合には,正答が赤で示されています。

これを見ると,微妙な誤答を用意していることがわかります。

こういう微妙な問題が,カバをクリックすると,どんどん出てきます。

繰り返し,何問でも取り組むことが出来ます。これも,嬉しいところです。

--

今日は,ちょっとお願い事があり,大分県の古城校長先生に電話をしました。

急なお願いだったのですが,こころよくひきうけてくださいました。

ありがたいなと思いました。

明日は小石川大神宮で「お行儀」の話をしてきます。

その準備が終わったので,算数について,あれこれ考えていました。

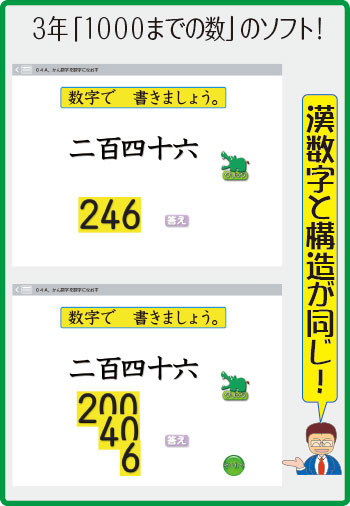

今回は,「漢数字」について,考えました。

今回は,「漢数字」について,考えました。

小学校3年生になると,漢数字も勉強します。

「二百四十六」を見て,算用数字に直す勉強もあれば,その逆も勉強します。

「二百四十六」も「246」も,どちらも,「ニヒャク ヨンジュウ ロク」と読むのですが,漢数字には,「百」「十」と,特別な数字が用いられています。

ところが,算用数字は,そのような特別な数字を用いずに,表しています。

このちょっとした差を,簡単に通過できる子もいますが,気になる子には,気になります。

そういう時には,「算用数字は重なっている」(数の重層構造)と考えて,その重なりをずらして見せるようにします。ちょうど,下の画面のように。

これを見ると,漢数字と算用数字の構造(しくみ)が同じなんだと,すぐにわかります。

見てすぐにわかる状態を作れたら,算数はかなり着実に進みます。

ここが出来ないと,何人かに躓きを体験させることになります。

ところで,漢数字ですが,皆さんもご存じの通り,中国生まれです。

2500年ほど昔の書物にも,漢数字が出てきているので,かなりの歴史があります。

この漢数字に,「二四六」という表し方もあることを皆さん,ご存じですよね。

小学校の算数では,この書き方を教えないのですが,これって,教えなくていいのでしょうか。

その「二四六」という書き方ですが,案外歴史は浅く,三百年ほど前に出来たとされています。

梅文鼎という人が『筆算』を著し,そこで使われたのが初めだそうです。

2500年以上も昔に,「二百四十六」という表記が使われ,その改良型が出たのが1693年です。

長い間,「二百四十六」をもっと簡略して書こうという気持ちになった数学者がいなかったのですね。

「二百四十六」を「二四六」と著すことが,単なる簡略ととらえていいかというと,そうもいきそうにありません。

なぜなら,「二四六」には,「位取り」の意識があるからです。

「二百四十六」は,ちょっと間違えて,「四十 二百 六」と書いたとしても,それなりに246だとわかります。

しかし,「二四六」は,そうはいきません。順番通りに書かないと,意味が通じません。

「数字を配置した位置に意味を持たせる」という約束の上で成り立っている形式なのです。

インドの位取りが輸入され,そこからヒントを得たのだとは思いますが,それでも,漢字表記の数表現に位取りを導入したのは,画期的なことです。

こんな風に考えると,「二百四十六」を「246」と書く勉強は,質の違う表し方で表記する学習なのだとわかります。

「算用数字は重なっている」と考える思考は,この質の違いを結びつける働きをしてます。

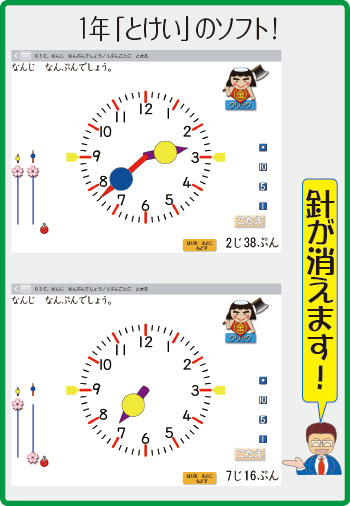

1年生の時計のソフトです。

1年生の時計のソフトです。

このソフト,針をドラッグすると,スイスイといい感じで動きます。

それに合わせて,時刻もきちんと変わります。

また,右の青い4つのボタンは,何分なのかを学ぶときに便利に使えます。

10分刻み,5分刻み,1分刻みで補助の数字を出すことが出来ます。

これだけでも,十分に時計の学習が出来ます。

さらに,もう一つ,授業で使える機能がついています。

左にある「桜スライダー」です。

これを下にドラッグすると,針が消えてしまいます。

短針・長針,それぞれを消すことが出来ます。

ですので,2つ目の画面のように,長身を消した状態で,短針をスイスイ動かすと,「長針はどこを指しているでしょう」という学習が出来ます。

16分ですから,3の数字の1つ下の目盛りを指しています。

確認するときには,桜スライダーを上にあげます。

すると,長針がでてきます。

合っていた子は,大喜びとなります。

ハイレベルの問題を出すこともできます。

答えの時刻も見えないようにして出題します。

子どもたちは,短針の様子を頼りに,何時何分かを答えることになります。

当たるも八卦,外れるも八卦的になりますが,短針の様子をよく見ると,だいたいの分刻を言い当てられます。

ドンピシャで正答できる子は少ないですが,「+5分」「-5分」を正解とすれば,かなり当てる子が出てきますね。

これは,お遊びに近い勉強ですが,短針の様子から考えるときに,「割合」の思考を使うので,算数的なゲームとなります。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)