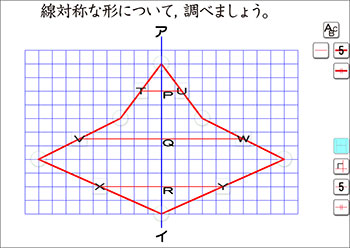

だいぶ前に,作った「線対称」のソフトです。

だいぶ前に,作った「線対称」のソフトです。

クラウドにアップする予定だったのですが,大事なところが抜けていることに気づき,アップを止めていました。

何が抜けていたかというと,対称の軸の点P,点Q,点Rの,PQRの字を付け損ねていたのです。

なぜ大事なのかは,すぐにおわかりいただけると思います。

この文字がないと,説明がとってもやりにくくなるからです。

このPQRの文字をソフトに取り付けるのですが,ただのイラストなら,そこにポンと文字をセットすれば終わりとなります。

算数ソフトの場合は,赤い線を先生方がマウスで動かすので,その動きに対応して,PQRの位置も変化しなければなりません。

これが,なかなかやっかいなのです。

なにしろ,マウスをどう動かすは,予測ができません。

予測できない動きを前提に,プログラムを作ります。

そんなことは不可能と感じられますが,これも先人の知恵で,秩然(ちゃん)とできるようになります。

マウスで図形を動かされたら,その動いた位置情報を素早くキャッチし,それをちょっと処理してから,PQRに伝えればいいのです。

頭の使い方が実に面白くなるのがプログラムです。

ところで,さっき,PQRの文字がないと,説明ややりにくくなると書きました。

この「やりにくい」という状態を感じたら,それを子ども達にも体験させてみるのも良い学習になります。

たとえば,図はあるんだけど,UとWとYがもし書いてなかったら,どうやって説明する?

なんて,聞いて見ると,どうなるでしょう。

Uが無いので「Tの反対側」とか言いだし,それが簡略され「反対T]となり,もっと簡単に「はT」となっていたら,「T‘(Tダッシュ)」の発想が出てきます。

こういう発想も面白いですし,文字がないととたんに不便になるので,説明しやすい所に記号を書くことが大切なんだと実感もします。

「習った事項がもし使えなかったら・・」

これをちょっと体験させると,算数で学んだ事項の大切さが大きくふくらみます。

昨日の続きです。

算数ソフトを使って1学期がとっても良かった山崎先生からのメールです。

山崎先生曰く----------------

とにかくよく手が挙がるようになりました。

----------------------

6年生の算数。

普通は手が上がりにくいです。

でも,「とにかくよく手が上がる」のです。

嬉しい現象です!

しかも,この現象が1学期間続いていたわけです。

驚くばかりです。

山崎先生曰く----------------

山崎先生曰く----------------

分かりやすい説明、笑える要素も満載なので子供たちはぐんぐん引き込まれます。

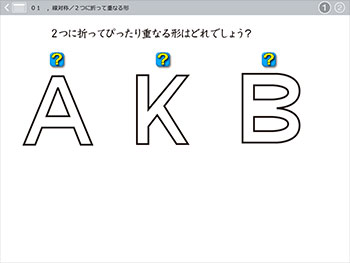

線対称の「AKB」は大ウケでした。

効果音も人気で、授業が終わっても休み時間に「いよぉー!」と言っている子供がいるくらいです。

----------------------

まあ,嬉しい状態ですね。

算数で,こんなに楽しいハッピーな様子になるのです。

こういった現象,算数史上,初めてではないでしょうか。

歴史的に,画期的です。

ところで,この山崎先生が書いて下さったことには,

算数の論理とはちょっと違うものが横たわっています。

それは,「人間の研究」です。

人は,どういうときにその気になるか。

何に,目を奪われるか。

音は人の意識をどう刺激するか。

そういった研究です。

子ども達に何かを教えるというのは,教科の学びの他に,子どもという人間を研究することも,大切となります。

なにしろ,学ぶのは子どもです。

その子どもがどんな存在なのかを把握していれば,学習もやりやすくなります。

ありがたいのは,実際に目の前にいる子どもがいるいことです。

ですので,自然に体験を通して把握できます。

そこから学び取ったことを意図的に学習に組み込むことで,効力を高める授業が展開できます。

さらに,上達論の仕組みである,「理解の構造」を把握すると,効果は一層高まるというものです。

「わかりやすさ」

「笑える要素」

この2つが子ども達に受け入れられているのです。

山崎先生の指導はグイグイ進みますね。

東京の山崎先生から,嬉しいメールをいただきました。

少しずつご紹介します。

山崎先生曰く-----------------

4月に千葉での学級づくりセミナーで横山先生の算数ソフトのお話を聞き、

すぐに算数ソフトをクラウドで購入し、授業で活用しています。

子供たちがこの1学期でぐんぐん伸び、

算数の授業への姿勢が大きく変わったので、

ご報告させていただきたくご連絡致しました。

-----------------------

4月にソフトの話を聞いて,実際に使ったら,ぐんぐん伸びたのです。

嬉しいですね。

こういう話を聞くと,「どんな指導法を教えたのですか」と聞きたくなる先生もでてきます。

残念ながら,指導の方法も,こうするといいということも,話していません。

私が話したことは,最も根幹となる「算数的体験を増やしましょう」ということです。

ただの体験ではありません。単なる体験はいくらしても,算数の学力向上にはほとんど効果がありません。

「算数的体験」をさせるのです。できるだけ,多めに。

そんな話を,笑いの中で話した程度です。

山崎先生曰く-------------------

授業では、導入、前時の復習、まとめ、習熟・・・どの場面でも使うことができました。

特に僕の場合は、前時の復習に大活躍しました。

授業のはじめに算数ソフトを使って既習事項の確認をしました。

シンプルでとても分かりやすいので、繰り返し復習をし子供たちはどんどん手が挙げます。

復習を通して、本時の課題解決に向かうための土台をきちんとおさえることができました。

--------------------------

「前時の復習」を意識することは,クラス全体の学力差を縮めて本時に入ることを意味しています。

昨日やったことを,かなり忘れている子もいます。

その子をそのままの状態で授業に入ることは,学力差が開いた状態で本時を展開することになります。

これは,まずいやり方です。

その学力差を縮める重要な「前時の復習」段階で,算数ソフトを使うのですから,

山崎先生の授業は,本時を考える力がどの子にも保証された授業展開となります。

すばらしいです。

山崎先生曰く--------------------

意味理解にも重宝しています。

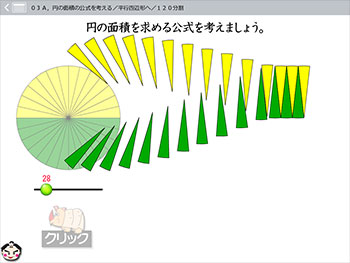

現在6年生の担任ですので、円の面積の求め方の説明は「おぉ?!」となりました。

現在6年生の担任ですので、円の面積の求め方の説明は「おぉ?!」となりました。

円を切り分ける数も調整できるため、

子供は何度も切り分けて長方形になる過程を体験することができました。

4月のセミナーで横山先生から「体験不足」について聞いてから、

算数ソフトを使って「体験」の数をどんどん増やそうと意識するようになりました。

分数÷分数の意味理解も、算数ソフトのおかげですっきりと指導することができました。

--------------------------

「理解の構造」がわかると,山崎先生の上の文章の深みがよくわかります。

山崎先生とは,今週の金曜日に「事前学習法説明会in千葉」でお会いします。

そのとき,時間があったら,「理解の構造」を伝えたいと思います。

大事なことは,「算数的体験」や「理解の構造」といった,根本的な仕組みを理解し,

意図的にそれを現実化することです。

青森の工藤先生から,「算数ソフトキャラクター解説」の第1号が届きました。

面白いので,算数ソフトファンの先生方にお届けします。

工藤先生曰く----------

※ 算数ソフトの良さは、

解説がなくても感覚的にさわって確かめることによって

分かるというのが特長ではありますが、

少し頭の固くなった大人にとっては、

アイテムの解説があったらより扱いやすいのかなあと思い作成しています。

<算数ソフトに登場するアイテム(キャラクター)に関しての解説があっても

良いかなあと思う軽い気持ちからです。>

---------------

工藤先生曰く----------

勝手に工藤が名付けたものも多く含まれています。今後も増やしていく予定です。

→知り合いの先生方、特に算数ソフトビギナーの先生用に作ったので、

勝手な工藤バージョンとして見てください。

---------------

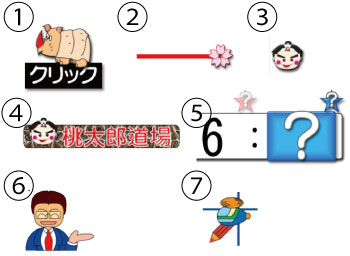

==算数ソフトキャラクター解説 第1号/工藤バージョン==

【6年のソフトより】

①・「クリックしてくだ赤サイ」

①・「クリックしてくだ赤サイ」

クリックすると表示された数字がランダムに変わる。

②・「さくらスライダー」

ドラックしてスライダーさせることにより、表示された数字が順に

増えていく。

③④・「桃太郎」→「桃太郎道場」

桃太郎のある画面では、桃太郎をクリックすると桃太郎道場が登場。

その時間におけるポイントが一画面にまとめられている。

ちょっと練習問題が含まれている場合もあり、

その画面をプリントアウトで教室掲示には最適。

⑤・「ハテナ星クリックとハテナクリック」

「ハテナ星クリック」はカーソルを近づけるとゆれてクリックをアピール。

クリック後は数字をそのまま表示。

「ハテナクリック」は、カーソルを上にスライドさせるだけで数字を表示。

ずらすと消える。一瞬表示に最適。

⑥・「験也先生」

ご存じ、算数ソフトの開発制作者である横山験也先生キャラ。

重要な解説場面で登場。

@@ おまけの隠れキャラ @@

⑦「移動ヘリ」

点と点をつなぐような場合に飛ぶつなぐを象徴した「移動ヘリ」。

さて、どこに出てくるでしょう。

===========================

明日,スクーで生放送の予定でしたが,台風の影響で,延期と決まりました。

24日(日)の午前11:00~11:30と変更になりました。

テーマは同じです。

「横山験也の算数の授業」です。内容は,以下の5項目。

--

◆04 分母、分子から古代中国を覗く

◆05 世阿弥も分数を活用していた

◆06 形式分数ってご存じですか

◆07 帯分数の読み方は戦後変わった

◆08 日本最古の分数は神社への勅(みことのり)

--

途中で,手作り教具「分数の紙」が登場します。

分数入門用の教具として,最高峰に位置する手作り教具です。

また,05が終わったところで,新しいソフトを1本,御披露の予定です。

そのソフト,見ると,教室で使ってみたくなる面白さと学びがあります。

さてさて,どんなソフトでしょう。

どうぞ,お楽しみにして下さい。

--

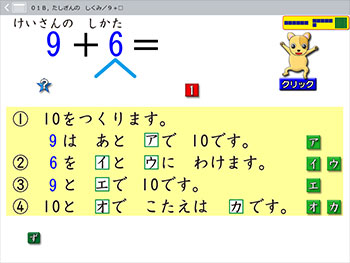

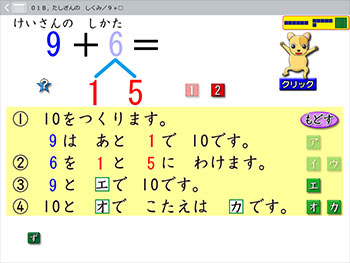

1年生のたし算(2)のソフトをご紹介しましょう。

1年生のたし算(2)のソフトをご紹介しましょう。

俗に,「さくらんぼ計算」と言われている方法が,ばっちり学べるソフトです。

「さくらんぼ計算」というのは,計算のやり方の見た目が,どことなくサクランボに似ているから,その名がついています。

大事な肝は「とにかく,“10”を作る!!」ということです。

答えが10を超えているので,とりあえず,「10」をつくれば,後は何とかなる!というのが,このサクランボ計算の重要な考え方です。

そのために,「6」が「1」と「5」に分かれます。

「1」は「9」とくっついて「10」となります。

ですので,「1」は「くっつきんぼ」と言います。

「5」は残されているので,「のこりんぼ」です。

9とのくっつきんぼはいくつか?

そんな風に考えて進めていきます。

赤いボタン「1」をクリックすると,この一連の様子を,順次,アニメーションで見ることができます。

さらに,①~④の言葉の説明も載っています。

さらに,①~④の言葉の説明も載っています。

ここ,なかなか面白い問題を含んでいます。

計算はしっかりできるのに,説明文の虫食いに答えられない子がいるのです。

それは,数の分解は板書されますが,説明は口頭ですまされることが多いからです。

特別支援で「同時処理」と「継次処理」と,子どもの特性が説明されています。同時処理タイプの子には映像的に,継次処理タイプの子には文章的にアプローチします。

その両方を,しっかり見ることができたら・・・。

意味の理解がしっかりしてきますね。

数の方でアニメーションをちょっと見たら,それに対応する説明文の答えを開き,子ども達に元気に音読させます。

クリックすれば,すぐに次の問題で同じように取り組めます。

何度か繰り返せば,面倒くさそうなこの説明も,さほど難しい所ではなくなりますね。

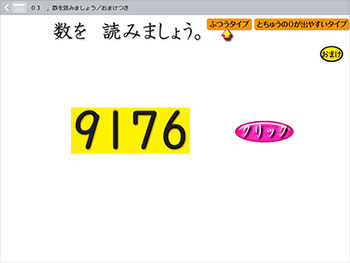

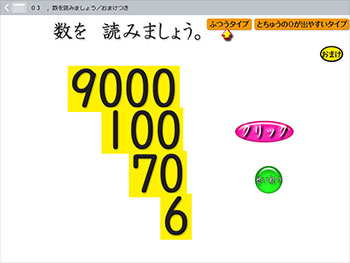

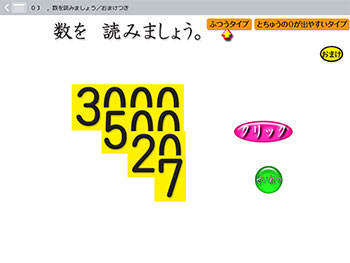

1万までの数の学習では,数を読み上げていく勉強をします。

1万までの数の学習では,数を読み上げていく勉強をします。

たいていは,黒板に数を書いて,それを全員で読み上げ,元気な状態で学習が進みます。

この方法,ちょっと危なっかしいのです。

ですので,私はソフトを使いたいと思います。

1つには,クリックするだけで,次々,数が出てくるという良さがあります。

次々,数が出てくると言うことは,大量の数の読み上げ練習ができることを意味します。

どんな習い事でも,量をこなした子は伸びます。

伸びない子は,たいてい練習量が不足しているのです。

反復練習は大切ですが,数を読み上げるだけでは,数の内容的な情報が頭に入りません。

たとえば,なぜ一番初めの数は「9」ではなく,「9千」と呼ぶのか。

「1」は,単なる1ではなく,「百」となぜ読むのか。

大人にとって,「そんなの当たり前だよ」と思えることでも,そこをスッキリと納得できない子もいます。

大人にとって,「そんなの当たり前だよ」と思えることでも,そこをスッキリと納得できない子もいます。

そんな子に,とにかく覚えろでは,それは算数は暗記だと教えているようなものです。

あまり腕の良い教え方とは言えません。

力のある先生は,9000,100,70,6という数が重なって,「9176」が形成されていることを知っています。

十進位取りで表現されている数は,桁の大きい数が下になるように重なっているのです。

ですから,その様子を子ども達に見せようとします。

ていねいに数をずらして,重なっている様子を見せてくれます。

ソフトでは,数を上下にドラッグできます。

ですから,3枚目の画像のように,0の上半分が出るぐらい重ねて,クリックを繰り返すことができます。

4回も5回も,この重なりで数を見たら,数の仕組みが頭に染みこんできます。

ありがたいことに,この数の重なりは,23×4のようなかけ算でも,大いに力を発揮してくれます。

ありがたいことに,この数の重なりは,23×4のようなかけ算でも,大いに力を発揮してくれます。

--

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)