2年生の「長さ」のソフトが進んでいます。

2年生の「長さ」のソフトが進んでいます。

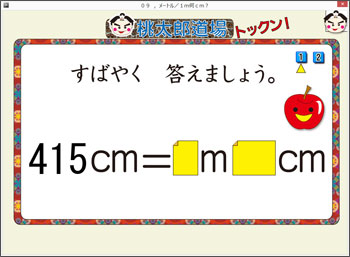

1ページ目,2ページ目の他に,桃太郎道場を取り付けました。

桃太郎道場では,換算の特訓をします。

152cmが1m53cmと理解していますので,その先は機械的にじゃんじゃん練習します。

その「じゃんじゃん練習」が実に簡単にできます。

りんごをクリックすればいいのです。

そうして,「5m!95cm!」と答えればOKです。

これを繰り返すだけで,「じゃんじゃん練習」できます。

【算数ナレッジ】

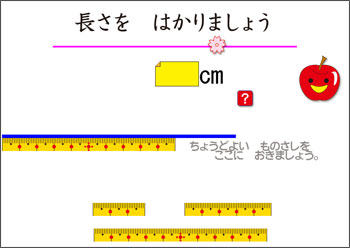

長さの学習をするとき,「コピー物差し」をつくると楽しく勉強できます。

作り方は簡単です。

ものさしを何回かコピーして,それを切り取り,のりでつなぎます。

2mか3mぐらいになるまでの長さで作っておきます。

そのままにしておくと,何かの拍子に切れてしまうので,巻き尺のように丸めておきます。

それを持って,あちこちの寸法を実際に測る活動をします。

「コピー物差し」は紙なので,書き込みができます。

「私の身長 1m43cm(143cm)」「大木の周囲 1m52cm(152cm)」・・・・

そうして,実際に幾つか計ったら,だんだん目分量で長さの検討がつき始めてきます。

長さの計測学習の大事な点は2つ。

1,正確に計る

2,目測できる

2の「目測」部分の練習になるのが,次の勉強です。

「1m以上のところは,10cm間隔に1つずつ記録を書き込みましょう!」といった勉強をします。

こうすることで,「1m20cm~30cmの間はどれかな」と周囲を探すようになります。

これが見当を付けてから計る学習になり,目測力を高めます。

良い感じで勉強したら,最後は壁に貼り付けて,しばし鑑賞をしましょう。

--

算数ソフト,完成したらクラウドにアップします。お楽しみに!

複式学級の担任をしている奥田先生から,嬉しいメールが届きました。

--

<成績もよかった>

4年 分数(平均点94点)、 調べ方と整理の仕方(平均点98点)

--

複式学級ですから,指導を十分に行ったとしても,普通の学級のようには行き届きません。

それで,この成果です。

算数ソフトを使うだけでなく,ソフト画面を印刷し,そこにコメントを入れて教室に掲示しているそうです。

PCでの学習は,電源を落としてしまうと見ることができません。

そこをしっかり補う方法です。なるほどと感心しています。

近々,第4回 和歌山県教育実践研究大会が開催されるそうです。

それに向けて,パネル3枚分の掲示物を奥田先生が作っています。

その1枚分ほどが算数ソフト関係の掲示物となっているそうです。

奥田先生の力の入れ具合を強く感じます。

大会が成功するよう,祈っています。

--

2年生の「長さ」の単元に,右のソフトを追加する予定です。

1m~2mの範囲内の

・目盛の読み方

・単位の換算

を学ぶことができます。

特に,125cmが1m25cmになる単位の換算は,重要な学習になります。

間違えやすいのは,10mm=1cmを学んでいるので,つい,10cmが1mと勘違いする子が出ることです。

そこを,難無く通過できて欲しいと思い,これを作り込んでいます。

完成は,まだ先ですが,できあがり次第,クラウドにアップしていきます。

藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。

藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。

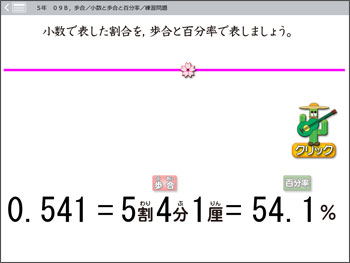

5年生の割合の中に,「小数」と「歩合」と「百分率」の変換の学習をします。

「小数」と「百分率」は,学校でも多めに勉強しますので,何とかなりやすいのですが,「歩合」はちょっと厳しいです。銀行の利息も今や百分率の%です。残っているのは,野球の打率ぐらいのように思います。

日常感覚が薄いものは,多めに練習をしないと身につきません。

そんなことも考えたのでしょうか,藤本先生は,「09B,歩合/小数と歩合と百分率/練習問題」を使いました。

クリックして問題に答えていく学習もしましたが,小数・歩合・百分率の表記がよくわかる学習もしました。

それは,右のように答えが出たままの状態で,桜スライダーを左右に動かすことです。

すると,スライダーの動きに合わせて,小数・歩合・百分率が同時に変わります。

これを見たら,相互の関係がかなりつかみやすくなります。

メールが嬉しかったのは,この学習をしたら,子ども達が「画面に釘付け」になったと書いてあったからです。

「釘付け」ですよ。

算数で,子ども達を釘付けにさせることは,なかなかできません。

集中が高まっているので,子ども達は自分なりに,「換算のきまり」を見つけていったと思います。

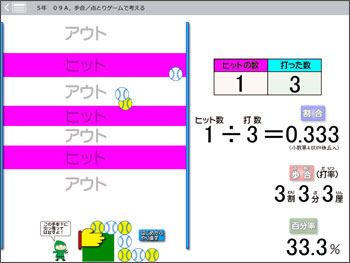

「09B」の前に,「09A」があります。

「09B」の前に,「09A」があります。

ご覧の手打ち野球ソフトになっています。

1回打つ毎に,打率は変わります。

そこで,打つ度に,割合→歩合→百分率を答える仕組みに作ってあります。

藤本先生は,この面白さを味わってもらおうと,コンピュータルームで一人一人が楽しめるように学習をされたそうです。

御家庭でもクラウドを使う方がいらっしゃいます。

5年生で割合を学習したら,このソフトはぜひ使ってもらいたいです。

--

三重県の坂野先生から,嬉しいメールが届きました。

学生時代から情報教育を学んで来ており,パワポやフラッシュなどを使って教材用ソフトを作っています。

その坂野先生が算数ソフトを使い,感想を送ってくれました。

「効果がすぐに表れて、私も子どもたちも驚きです」

ソフトを喜んでもらえ,学習効果が出たことも嬉しいですのが,もっと嬉しいのは,坂野先生がまだ二十代の若者い先生だと言うことです。

自作の教材ソフト作り,これに算数ソフトを加えているのです。

これから先,たっくさんの子ども達の算数力を救ってくれます。

そう思うと,嬉しくてなりません。いつか,お会いしたい先生になりました。

--

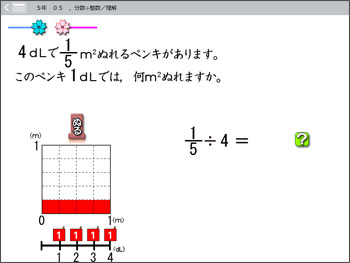

算数ソフトのクラウドに5年生の「分数÷整数」のソフトを3本アップしました。

算数ソフトのクラウドに5年生の「分数÷整数」のソフトを3本アップしました。

05 ,分数÷整数/理解

06 ,分数÷整数/練習/真分数・仮分数

07 ,分数÷整数/練習/帯分数

右は,「05」の理解のソフトです。

4dLが1dLになるのですから,÷4になり,それは図の赤が4つ分から1つ分に減ることを意味します。

そこをアニメーションで見ることができるので,÷4の意味がかなりわかりやすくなっています。

一番の学習所は,「÷4すると,分数の分母が増える!」ということがわかることです。

その理解には,青桜スライダーです。

これを左右にドラッグすると,縦の仕切りが変わるので,「ああ,なるほどね」となりやすいのです。

クラウドにアップしましたので,まずは,ご覧になって楽しんでみてください。

嬉しいメールをいただきました。

嬉しいメールをいただきました。

特別支援学級の指導で有名な上原淑枝先生からです。

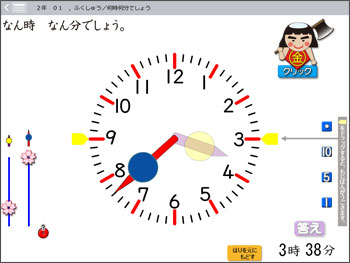

時計のソフトの左端に,さくらスライダーが2つセットされています。

さくらを下に降ろすと,針が次第に消えていきます。上に上げると,針ははっきり見えるようになります。

これが「針を意識するのに良い」とメールをいただきました。子ども達と授業をして,子ども達の意識が針に集中したのです。

針を見て何時何分か答える勉強をするとき,片方の針が見えなかったら,「見せて!」「見たいです!」と強く願ってきます。消えている針を見ないことには,答えられないからです。

こういう場面作りをすると,子ども達の集中も高まりますね。

上原先生のクラスのお子さんが針を意識したのですから,「正答したい!」という強い願望が心にわき上がってきた子とわかります。こういう子は,もっとやりたいと願ってきます。それが積み重なって伸びていきます。

上原先生のように,「正答したい!」という心を引き出す学習が日々連続したら,学ぶ子も,親御さんも喜びますね。

この時計のソフトもクラウドの1年,2年に入っています。

--

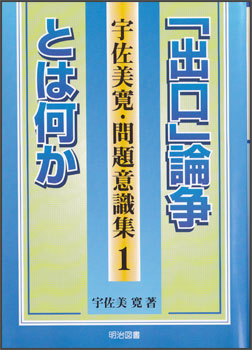

嬉しい気持ちになって,宇佐美先生の本を読みました。『「出口」論争とは何か』(明治図書)です。

嬉しい気持ちになって,宇佐美先生の本を読みました。『「出口」論争とは何か』(明治図書)です。

戦後最大の教育論争と言われている「出口」論争が詳しく書かれています。

『論理的思考』(メヂカルフレンド社)で一文の書き方を学びました。

この本では文章の書き方を学べます。

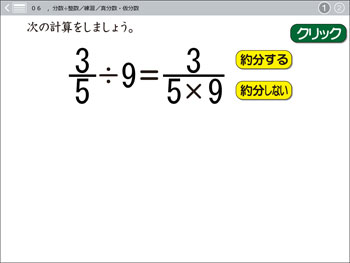

どうして÷9の「9」が分母の方に来るのかは,理解の場面となります。それ用のソフトは,このソフトとは別に1本作ってあります。

そうした学習をして,いよいよ理解したことを習得するために,何問か練習をしていきます。

このソフトは,その練習用のソフトです。

練習をするとき,分母に「×9」ともってくることは,さほど難しくありません。

昨日も書きましたが,経験ある教師が気にするのは,約分です。

約分をすることはわかっていても,スッキリ約分ができない子がいます。

高校生の時,担任の先生が時々,覚えるまでの話しをしてくれました。

--

単純なことは3回もやれば覚えるものだ。

でも,人によってはこれが13回ということもある。

どちらにしろ,覚えるに必要な回数はさほど多くない。

しかし,ちょっと複雑なものになると,3回ではすまなくなる。

2倍3倍はかかる。とはいえ10回前後もやれば大丈夫だ。

覚えるのが苦手な人は,残念ながら13回の数倍を必要とする。

何かしらの策があれば,それを使うもいい。

策がなければ,根気を働かせることだ。

100回はやると覚悟を決めれば,何とかなる。

高が100回だ。

--

分数の計算。

もし,約分をしなくても良いのなら,3回コースです。覚えの悪い人でも13回で覚えられます。

しかし,約分をするのは,お約束です。避けて通れません。

「100問問題集で気合いを入れてやりましょう」と話して,その気になっても,結果は思うに任せません。

算数が苦手な子には,このいい話より,目の前の複雑感が勝ってくるからです。

途中で嫌気がさしてきます。

算数に向かっていく100回ではなく,算数から心が離れていく100回になってしまいます。

そういう子でも,このソフトは効果的に働きます。

なぜでしょう。

約分するかしないかに,エネルギーを集中できる設計になっているからです。

ごらんのように,二者択一です。

この形は正答したくなります。自然と数に着目をします。

約分の規則性を自分で把握する場となっているのです。

近々,クラウドにアップする予定です。5年生の先生,ぜひ御活用ください。

約分はもう教えやすい所になりました。

--

城ヶ崎先生との座談クラブ。

ちょっと予定が入り,2月1日(土)になりました。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)