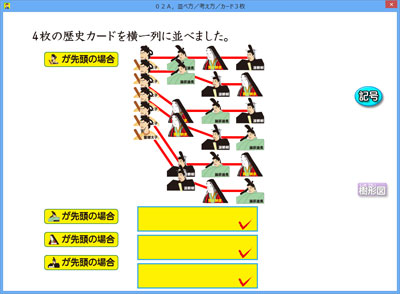

カード4枚を並べるタイプです。

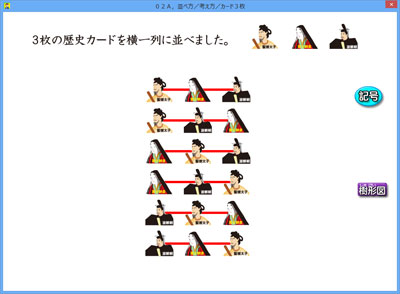

まずは,横一線に並べてあるのを見ます。

それから,横一線を樹形図にします。

その移り変わりをボタンクリックで見ることができます。

画面は,その途中の様子です。

聖徳太子が一番上に集まり,最後は1人になります。

面白いのは,ボタンをもう一度クリックすると,リバースすることです。

樹形図になったり,横一線になったり,見ているだけ,妙に楽しいです。

問題は,藤原道長や清少納言などが先頭の場合です。

それが,メクリの下に隠れています。

どんな感じになっているのでしょうか。それも一つの楽しみです。

樹形図は横一線に比べて,仕組みが見えやすくなります。

そこから,なんとか計算で答えを出せないだろうかと頭が働けば,グッドです。

そのヒントが出るように作りこみたいと思っています。

こういう計算へ導く機能を盛り込んでこその樹形図と思っています。

どんな風になるかは,これから作ります。

完成までは,まだ,だいぶ時間がかかります。

—

今日は,ディレクターの勉強をしました。

浜田先生からご希望のあった,音声を出す方法がわかりました。

テキストを埋め込んでおくと,それをマシンが自動的に読み上げてくれます。

このソフトのどこかに,それを入れてみようと思っています。

ソフトとブラックボックスで算数を面白くしている藤本浩行先生から,算数MLにメールが届きました。

ソフトとブラックボックスで算数を面白くしている藤本浩行先生から,算数MLにメールが届きました。

その内容は,6年の「場合の数」の表と樹形図を関連づけるソフトの必要性でした。

そのメールを読んで,自分自身も子どもの頃,樹形図の意味がよく分からずにいたことをフッと思い出しました。

何とかしたいと思い,右のようなソフトを作り進めています。

もう一度クリックすると,元に戻ります。

これを繰り返し見ることで,並列に示した図より,樹形図の方が何となくまとまりがいいと感じてくれたらと思います。

そのためには,「計算出来そう!」という雰囲気を作ることです。

その機能をこれから,作り込みます。

完成は,大分先になりそうですが,とても楽しみです。

写真撮影クルーの一員として,学校訪問をしてきました。

炎天下での撮影もあり,かなりの厳しさを感じましたが,それにも勝る面白さを体験できました。

なんと言っても,勉強になったのはプロカメラマンの写真に対する姿勢です。

非常に前向きで,場面場面での対応を見ているだけで,私の方も前向きになります。

前向きな姿勢は,自然と人に伝わるのだと感じました。

道中,読んでいたのは,『風土記』(東洋文庫)です。

豊後風土記の初めの方に,

「ただ一カ所の湯はその穴が井戸に似てて口径一丈余りで深さははかり知ることができない」とありました。

グッと来ました。

一丈というのは,10尺ですから,約3mです。

井戸に似た穴の大きさが約3mなのです。

ということは,その程度の井戸は当時からあったということです。

常陸風土記には,井戸に関する面白いことが結構載っていて,それと重ねると,当時の様子が少し伝わってきます。

井戸の存在にも驚きましたが,算数的には,「口径(さしわたし)」という記述に,とても感動しました。

さしわたしというのは,今風に言うと「直径」です。

その穴が井戸に似てて直径3mぐらい

と書いている事になります。

豊後風土記の本は,本棚にもう一冊あるので,そちらで見てみたら,「口径(わたし)」とありました。

どちらにしろ,直径という意味です。

どうして,こういうことが感動となるのかというと,日本最古の直径の記録が,「井戸に似た穴の直径」と言うことになるからです。

それも約3m。

寅さん的に言えば,「国の始まりが大和なら,直径の始まりは井戸似の穴」ということになります。

算数のエピソードとして一級品です。

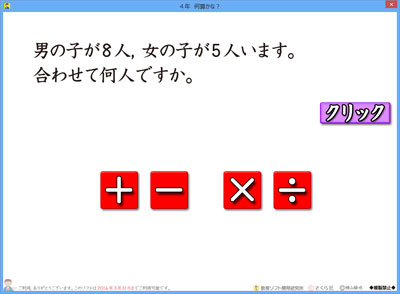

問題文を読んで,演算を決める。

これだけにスポットを当てています。

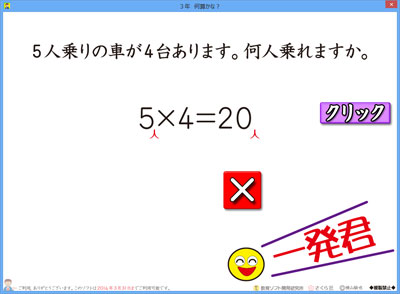

重要なのは,演算決定を一発で出来る力を持つことです。

たし算で試しダメだった。ひき算で試しダメだった。そうしてかけ算でできた,というのではダメなのです。

問題文を読んで,これはかけ算だ!と判断できる力を持たせることです。

ですので,じっくりと問題文を読むことをして欲しいと願い,何分考えても一発で答えられれば,「一発君」が登場するようにしてあります。落ち着いて考えて正答を出そうとする子になって欲しいです。

算数・数学好きを増やす会のMLに,試作品をアップしたことをお知らせしました。

工藤先生,藤本先生,奥田先生から,ご好評をいただきつつ,さらなる付け足しのご意見をいただきました。

友達はありがたいです。

四国の愛媛県,宇和島へ行った時の前夜祭。大嶋由美先生が計算はできるが,何算を使うのかが分からない子がいる・・・というお話を伺いました。

四国の愛媛県,宇和島へ行った時の前夜祭。大嶋由美先生が計算はできるが,何算を使うのかが分からない子がいる・・・というお話を伺いました。

ふつうは,「そういう子には・・・」と何かしらの指導法をお話しするのですが,私の頭は「どういうソフトがあったらいいだろうか」と動きます。

時間があったら,作ってみたいと思い,ちょっとやってみました。

まだまだ試作段階です。なんとか目鼻を付けて,算数好きを増やす会のMLでご披露したいと思っています。

ソフトの仕組みは,とても単純です。

[クリック]で問題が変わります。

問題文を読んで,「たし算だな!」と思ったら,[+]をクリックします。

合っていたら,式が登場します。外したら,別の演算記号をクリックします。

一発で正解できたら,「一発君」を登場させるのもいいかなと思っています。

楽しみながら,作り進めたいです。

宇和島で算数の速さの授業をしてきました。

単元導入の部分を30分授業しました。

算数ソフトを使ったので,やっぱり授業の歩みは快調でした。

その上に,効果の高い手法を3つ使いました。

◆虫食い法

◆挟み撃ち法

◆三連法

どれもこれも,私の好きな方法です。

ソフトの馬力と効果的指導法で,子ども達は速さの計算式を全員正しく書いていました。

式が書けたからと言って,その式の意味が分かったかどうかは,別問題です。

式の意味が何なのか,そこへ迫ろうとしたところで時間となりました。

授業を終えて,これなら誰でもカンタンに授業が出来るなと感じました。

秋に広島と愛知でお話しをするので,そのときこのことを話すかもしれません。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)