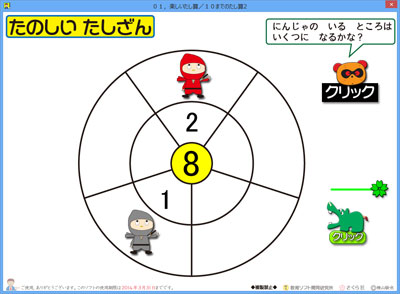

元の数が1~5までしか出なかったですが,6~9の場合も出るようにしました。

元の数が6~9の場合で,和が10以内となると,組み合わせが少なくなります。

8の場合は,+1,+2の2つだけですので,ご覧のように忍者の数も少なくなります。

これはこれで面白さを出していると思います。

なんで2つしか無いのだろうと頭を働かせる子がいたら,これは,算数的です!

こういう出現の仕方のきまりを見いだそうとしているからです。

直接の計算力とは関わりませんが,和が10以内になる計算の仕組みを探ろうとしたら,それはたいした能力となります。

改良前のソフトを,先日,算数好きを増やす会にお知らせしました。

そうしたら,藤本先生や山中先生や工藤先生から,算数開始の2分,3分にこのソフトを使ったら,習熟が進むと大絶賛をいただきました。

さらに,藤本先生から,このタイプでたし算・ひき算・かけ算九九・わり算九九がそろったら・・・と,嬉しいお声をいただきました。

少し,頑張ってみようと思っています。

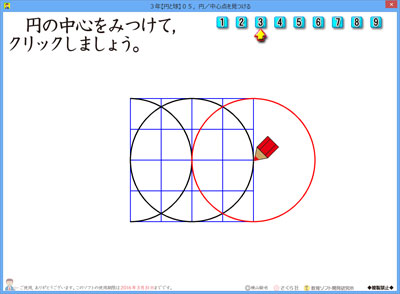

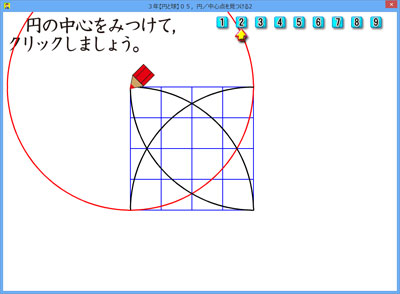

3年生の円のソフトもアップグレードしました!

3年生の円のソフトもアップグレードしました!

DLマーケットで,ダウンロード購入された先生へはすでにご通知が届いていると思います。

05番のソフトがアップグレードしています!

大きな改良点は,1つ。

マウスダウンをしている間は,ご覧のように円を見ることが出来るようになりました。

黒の半円から,円の中心を見つけにくい子でも,こういう様子を見れば,確かに中心はここにあるなと感じてきますね。

これも,「見れば分かる算数」ですね。

--

ところで,昨日のことですが,フォントのライセンス更新手続きのお知らせが届きました。イワタフォントです。

私の場合,イワタフォントは主に問題文で使っています。

「円の中心を見つけて,クリックしましょう。」と書いてある,この書体がイワタフォントの教科書体です。

落ち着いた感じで,かなり気に入っています。

算数のソフトの開発をスタートさせた頃は,イワタフォント一筋でした。

当時,数千円のフォントがパッケージで売っていましたが,どれもこれも商用では使えません。

商用で使えて,教科書体+丸ゴシック体があるものを選んだら,イワタフォントになりました。

それから,しばらくして,モリサワフォントも使うようになりました。

こちらは,とにかく書体数がたっくさんあります。ライセンス契約をすると,それ全部使えるようになるというのです。

こういうのは嬉しいですよね。こちらも契約をしました。

おかげで,数字やgなどの記号も良い感じで表現できるようになりました。

PC関係は,こういうライセンス契約が増えてきましたね。

来年になったら,ディレクターもライセンス契約にしていこうと思っています。どうも,細かいアップグレードに対応しているようなのです。やっぱり,便利が一番です。

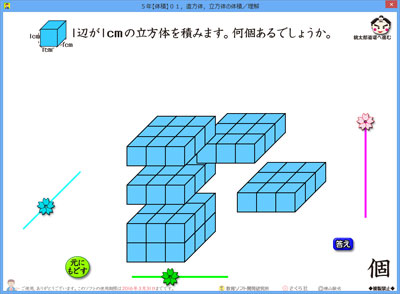

DLマーケットで5年生の「体積」をダウンロード購入された先生,今日,アップグレードしました!

DLマーケットで5年生の「体積」をダウンロード購入された先生,今日,アップグレードしました!

ダウンロードすると,このソフトが使えます!

--

嬉しいことに,DLマーケットが,機能向上をしてくれたのです。

いくつか向上したのですが,その中に,「アップグレード」機能がありました。

プログラムをアップグレードしたときに,購入された方にお知らせをお届けできるのです。

お知らせを見て,アップグレードソフトを見たいなと思ったら,ダウンロードすれば使えます。この費用はかかりません。

こういう新機能が付いたことを知り,ネットの世界はどんどん便利なるなと感じています。

今の時点でこの状態ですから,この先,どうなっていくのかと思うだけでも,実にありがたい便利な世界が感じ取れてきます。

--

さて,その5年のソフトですが,アップグレードしたのは,01番のソフトです。

これまで段毎の移動が上下だけだったのですが,上下左右,思いの所に動かせるようになりました。

あんまり動かすと,元に戻すのが大変になるのですが,「元に戻す」ボタンでいっぺんに直方体に戻ってくれます。

--

先日,岐阜県の長瀬拓也先生にお会いしたら,この5年体積の04番のソフトが,大好評だったとお話しをいただきました。

L字型の立体の体積を切り分けて求めるソフトです。

長瀬先生は若いですが,センスの良い先生です。とても,嬉しい一時でした。

1年生のたし算のソフトです。

式が書いてあって計算するというタイプではないので,面白さが出てくるのが,こういうやり方の特色です。

右の場合,「3+1」を計算します。

真ん中の数+中間層の数=外側の数

というきまりになっています。

狸をクリックすると,「真ん中の数」と「中間層の数」が変わります。

カバをクリックすると,真ん中の数はそのままで,中間層の数だけが変わります。

さくらスライダーは,真ん中の数の変更をするときに,使います。

このソフト,藤本先生とのコラボソフトなので,作っていて気合いが入りました。

完成したら,もっと算数サイトにアップする予定です。

そうそう,このソフトは答えが10までになるようにプログラムされています。10を超えるタイプは,また,今度頑張ります。

--

この円形の計算練習は,戦前から教室で実践されていた方法です。

この円形を黒板に書いて,数字を後から入れて,その後,指示棒でさし,子ども達が答えていました。

便利なのは,真ん中の数字を消して,別の数字にすると,5問全部が新しくなることです。

リズム良く,トントンとさして,大きな声で答えさせていたのです。

それをコンピュータからドーンと映し出して,もっと楽しく練習できるようにしたのが,このソフトです。

アップされましたら,ぜひ,ご覧になってください。

3年生の円のソフトです。

3年生の円のソフトです。

円の中心がどこにあるのか,それを見つけるソフトです。

藤本先生とのコラボで,円の中心を見つけたときに円全体が見える工夫を加えています。

マウスダウンをしている間,ご覧のように円が登場します。

これで,クリックしたところが確かに円の中心であることが分かります。

マウスダウンが終われば,余計な弧の部分は消えます。

ですので,「1/4円の弧」と「円の中心」との関係把握力も次第にアップしていきます。

やっぱり,直感的に分かるというのは,学習上実に重要です。何より,楽しいです。

さて,このソフトですが,これまでは画像を貼り付けていたのですが,それだと,どうしても画質がイマイチとなります。

少々,画質が劣っても学習には問題ないのですが,できればクリアーな状態で子ども達に見てもらいたいと思い,目下,ベクターシェイプで作り直しています。

さすがにベクターは綺麗です。

この調子作り直して,来週中には藤本先生に見ていただこうと思います。

そうして,その来週末の土曜日は,待ちに待った「第2回 奇跡の算数セミナー」が水道橋で開催されます。

今回は,満席です。

セミナー後,講師の先生方と,近未来を語り合うのも楽しみです。

一度,足を運んでみたいと思っているのは,滋賀県にある園城寺。

ここに,日本一古い物差しが保存されているのです。

室町時代の1424年と1426年の2本が残っています。

竹尺で,その名は「園城寺尺」です。

物差しに名前が付いているのは,園城寺尺だけのように思います。

園城寺尺のどこを見たいかというと,目盛の付け方です。

ネット史料に寄れば,中心に×が書かれていて,そこから半寸毎に目盛が刻まれているそうです。

その様子を見て,少し考えてみたいと思っています。

ネット史料は,裏面の文字に力が入っていて,表面の目盛はサラッと扱いとなっています。

なんだか,もったいないです。

滋賀県に行くことは滅多にないので,何かのついでに,ちょっと足を伸ばして・・・となるかと思います。

--

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)