野口塾で,幼稚園関係の先生方とお話をする機会がありました。

最初は,姿勢の話だったのですが,途中から算数の話題になりました。

そうして,久々にいい感じの質問を受けました。

「幼稚園の時にやっておくべき算数は何ですか」

私の答えは,ずっと前から決まっていたので,なかなかいい質問だと思いつつ,お話をしました。

答えは簡単で,「指折り30まで数えられる」です。

このことを,ミッドナイトのスーパーホテル部で話したら,叱り方の専門家・中嶋郁雄先生が強く反応していました。

理解してもらえたようです。

ただ,これはPCの無い時代の私の答えです。

算数ソフトが,ipadなどで使える時代に入ったら,どうなっていくのでしょう。

それなりに,楽しみな世界と感じています。

--

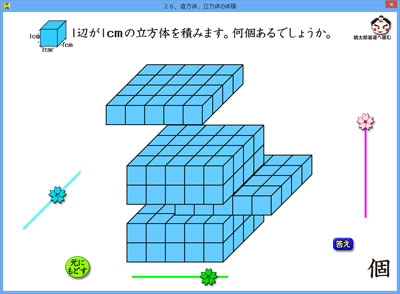

たまたま,ベクターシェイプで立体を作っていたら,急に,体積ソフトも作り直したくなって,あれこれやってみました。

そうしたら,なかなか良い感じになってきたのです。

ベクターシェイプでソフトを作ると,かなり手間がかかります。でも,うまいこと山を越えれば,操作性のいいソフトになります。

ご覧のように,立体の中の1段を抜き取るということもマウスで簡単にできます。

5年生では,「たて×横×高さ」を学ぶのですが,すぐ上の6年生では「底面積×高さ」を学びます。

そこへのつながりも十分にもてる良い作りになっています。

--

今月中までには完成させて,DLマーケットの5年体積セットをアップデートしたいと思います。

上手くアップデート出来れば,5年の体積をダウンロード購入された皆さんに通知が届きます。

そうしたら,アップデート新作をダウンロードして使うことが出来ますね。

ありがたい仕組みです。

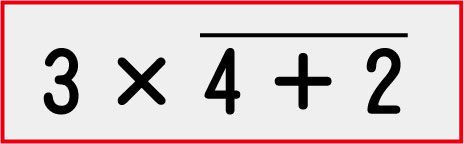

分数の分母と分子の間にある線の名称。

坪田耕三先生からお話を伺ったときに,「括線」ではないかと教えていただきました。

坪田耕三先生からお話を伺ったときに,「括線」ではないかと教えていただきました。

ヨーロッパで図のような線が括弧の変わりに使われてた時代があり,それが明治になり日本に輸入され,その呼び名が括線だったのです。

「括」は「括(くく)る」という意味ですから,線の及ぶここからここまでを括って一つに見なしますよ,という意味になります。

分数はそれが上下になったものですので,この線の及ぶ上下を一つに見なすことなので,括線なのではないかということでした。

非常に説得力があり,その後,私もそれなりに調べたのですが,分数の線の名称は出てきませんでした。

ということで,暫定「括線」ということで頭を落ち着けました。

ところが,ところが。

ジャパンナレッジで「分数」を調べたのです。

結構なヒットがあり,上からザザッと目を通したら,最後の方に「分数線」とでていました。

何だろうと思い中を読んだら,中国語で分母と分子の間の線のことを「分数線」というです。

発音は,フェンスウ シェンという感じです。

分数線という呼び名が,中国のいつの時代から使われていたのかは分かりませんが,ストレートな感じで好感を持ちました。

括線は意味を表す言い方。

分数線はストレートな言い方。

横棒は見た目の言い方。

こんな風に把握するのが良いのかなと思っています。

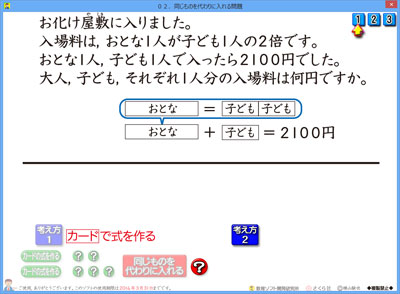

5年生の文章問題のソフトです。

5年生の文章問題のソフトです。

去年度作ったのですが,そのまますっかり忘れていて,ずっとハードディスクの中で眠っていました。

今日,藤本先生からコラボのメールをいただき,ハッと思い出し,ハードディスクの中らか救い出しました。

このソフトは,代入の考え方を学べるソフトです。

ちょうど,代入する直前までのところのソフト画面をキャプチャーしたのが,右の画像です。

赤い?ボタンをクリックすると,代入が始まります。

その様子を見れば,代入ってこういうことか!と伝わります。

考え方2の方は,それを線分図で見ることができます。

嬉しいのは文章問題が3問も載っていることです。

類題を3問行えば,たいていはやり方がわかってきます。

望ましい状態になりますね。

--

山中伸之先生の『キーワードでひく小学校通知表所見辞典(CD-ROM付)―ぱっと開いてすぐ書ける1973文例』が大人気です。お友達の先生にも,ぜひお知らせください!

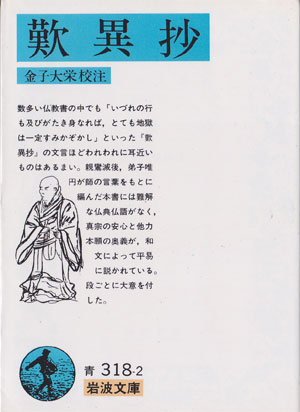

『歎異抄』にも,分数が登場していました。

『歎異抄』にも,分数が登場していました。

1回目に読んだときには,スルーしていたのですが,2回目には,「オオッ!」です。

「古親鸞の仰せごと候ひし趣,百分が一つ,かたはしばかりをもおもひでまゐらせて,書きつけ候ふなり。」

最初,この「百分が一つ」を「万が一」と同様の意味と思ったのですが,どうも,前後からすると,違うようです。「ほんの少しでも」という意味として取った方が通じやすく感じます。

そうだとすると,とても珍しい分数の使い方となります。

私にとっては,分数活用の新種発見です。

親鸞(1173~1262年)は鎌倉時代の前半の方です。

ほぼ同じ頃の人に,鴨長明(1155~1216年)が『方丈記』を書き記しています。

こちらにも,分数が出ています。

鴨長明の使い方は,広さの表し方として,分数を使っています。

都のうち三分が一焼けたとか,家の広さが十分が一になったとか。

思うに,この頃,分数は舶来の高級な概念だったのでしょう。

日常で使うほどではなく,学問した人同士では通じる言葉だったのだろうと思います。

習った人には,簡潔に表現できる,かなり気の利いた概念だったのだと思います。

--

歎異抄,岩波文庫からも1冊購入しました。

やっぱり,親鸞となると勉強しようという気持ちが強くなります。

分数で楽しみましたが,仏教の教えを日常生活に活かすには「滅」を意識するのが一番と感じています。

そうすると,私の好きな言葉,「そういう事もありますよ」に行き着きます。

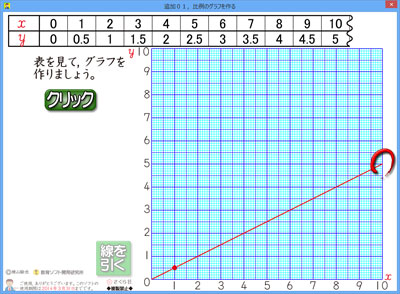

6年生の比例のグラフのソフトです。

6年生の比例のグラフのソフトです。

このソフトを,もっと算数にアップしました。

しばらく,アップさしておく予定です。

6年生のご指導をされている先生,ぜひ,ご覧になってください。

このソフトは,妙に面白いです。

表を見ながら,「ここぞ!」と思う1点を方眼紙の上でクリックします。

外すと,何事も起こりませんせん。

その瞬間,あれっ?と思って,表を見てしまいます。

それから,あっ!と思って,クリックしてしまいます。

外すと,正答したい!という気持ちが高まるんですね。

ちょっとした,学習意欲づけになりますね。

右の場合,x=1のときのy=0.5です。わざわざ(1,0.5)をクリックしなくても,もっとわかりやすい(2,1)をクリックすればよかったのですが,これは私の学生時代の習い癖です。

このソフトでわかってほしいことは,比例のグラフは1点が決まれば,「原点→1点」をつなげばOKということです。

それを見ている内に感じ取れるような作りにしてあります。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)