運動会の代休で,城ヶ崎先生がお休みだったので,いつものジョナサンで「臨時・チーム算数」を開催しました。

城ヶ崎先生と話していると,内容が濃くなるので,とても面白いです。

今日は,悪いことをした子を叱る場面での対応の話しがでました。

どう対応するかを考えるに当たり,知っておいた方がいいのが,論語の一節です。盗みをした父のことを法廷で正直に言うべきか,言わない方が良いかという,あの場面です。

その絵を描いて話したら,さすがは城ヶ崎先生。「その絵の中の子どもの位置こそ,教師の位置なのだ」と解悟していました。

さらに,「反省」がどういう経緯で心の中に生まれるか。

それには,子どもにどう応じたらよいか。

重要な中心となる考えが話題になり,とてもいい勉強になりました。

また,教えるためには,どういう状態をまず作り上げなければならないかも話題になりました。

充実しました。

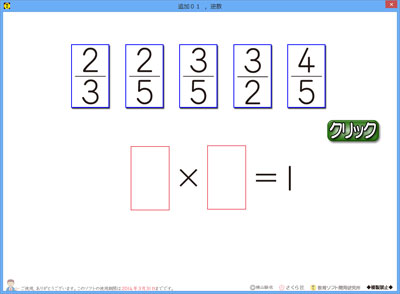

算数ソフトも1つ御披露しました。

分数×分数のソフトです。

かける数が1より小さくなると,積は元の数と比べてどうなるか,ということを理解するソフトです。

面白い仕掛けを盛り込んだので,城ケ崎先生も笑いながら,「これ,いいですね」と言っていました。

うれしい限りです。

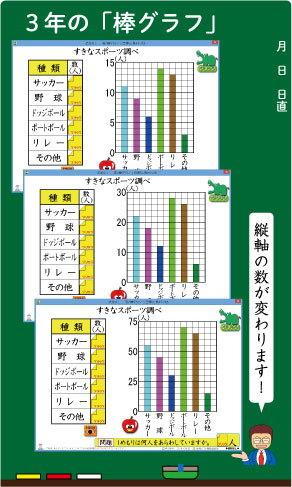

その中の1つ,「3年【棒グラフ】セット(DVDブック追加版)」を御紹介しましょう。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の3年1巻には,3つの単元の算数ソフトが収録されています。

・時刻・時間の計算

・棒グラフ

・そろばん

この「棒グラフ」のソフトを使った藤本先生から,ぜひとも加えて欲しいという御要望があり,できたのが,「追加01 ,表と棒グラフ/1目盛りに気を付ける」です。

右に画像が出ています。

最大の特徴は,[りんご]ボタンをクリックすると,縦軸の数だけが変わると言うことです。

1番上の画面では,「1目盛り=1人」なので,サッカーは11人となります。

2番目では,「1目盛り=2人」ですから,サッカーは22人となります。

3番目は,「1目盛り=5人」となり,サッカーは55人です。

棒グラフでも折れ線グラフでも,1目盛りの基本は「1,2,5」の3種類です。

これが「10,20,50」になったり,「1万,2万,5万」になったりするだけで,基幹の数は同じです。

この3つのタイプに慣れておくだけで,グラフの読み取り力は大きく向上します。

縦軸の数について,先生が説明をしても,それなりに子ども達の頭に入ります。

ですが,大切なことは,子どもが自分の頭で「あっ!そうか!」と「納得」することです。

「あっ! 縦軸だ!」と,自分で気がつくことです。

印象が違いますし,自分で考えついたという喜びも大きいです。

それには,ソフトを見せて,先生があまり説明をしないことです。

気がつくのを待つぐらいでちょうど良いのです。

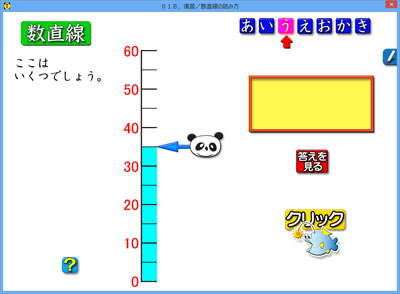

縦軸の読み取りをもっと詳しく勉強したいときには,『子供が夢中で手を挙げる算数の授業』3年1巻の「01B,復習/数直線の読み方」が役に立ちます。

縦軸の読み取りをもっと詳しく勉強したいときには,『子供が夢中で手を挙げる算数の授業』3年1巻の「01B,復習/数直線の読み方」が役に立ちます。

右のソフトです。

[?]ボタンをクリックすると,間の数も出てくるので,分かりやすいです。

6年生の逆数のソフトです。

6年生の逆数のソフトです。

完成には,ちょっと道のりがありますが,「整数編」がいい感じで進んでいます。

カードが4枚あるので,パッと見たとき,「どれとどれだ?」という気持ちになるのですが,2問,3問とやると,その決まりに気が付きます。

「整数と分母に着目すればいいのだ!」と,誰でもわかってきます。

「自分で決まりがわかる」というのは,算数の思考で最も大切にすべきところです。「理解」の根源です。

なにしろ,算数は関係の世界でできています。この関係というのは,物を見ていても見える世界ではありません。事例を複数知ることで,頭の中に構築されてくるものなのです。

「関係の把握(理解)」には,あらく3タイプあります。

タイプ1(レベル1) 丸暗記

タイプ2(レベル2) わけを教わる

タイプ3(レベル3) 自分で創り出す

丸暗記は理屈(納得)は後からでいいという形になります。

わけを教わるのは,考えてもわからない場合によく行われれます。あらかじめ考えているので,納得感がでます。

自分で創り出すは,複数事例を見ることで,自然にわき上がってきます。

どれが良いかは,時と場合によりますが,PCの発達でタイプ3も選べるようになったことが,今の時代です。

明治以来続いていたタイプ2までの教育が,誰でもタイプ3までいけるようになったのですから,良い時代になったと言えます。

早めに完成させたいと思います。

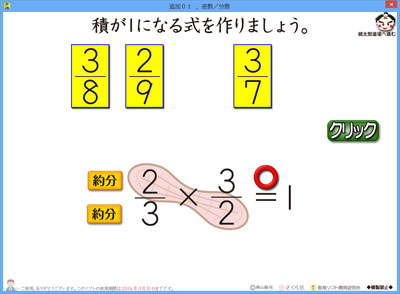

6年生の逆数のソフトです。

6年生の逆数のソフトです。

「算数・数学好きを増やす会」のMLに,試作品をアップしたら,いろいろとアドバイスを戴くことができました。

約分して確認をする機能もついています。

その際,「落花生で!」でとアドバイスをくれたのが藤本先生です。

算数に生き物はフィットします。算数は淡泊な教科なので,生き物が出てくると,そこが急速に暖かくなります。

画面を見ても,ちょっとホッとしますよね。

若い頃は,こういう仕掛けを,「算数の擬人化」と呼んでいました。

山中先生からは,「シンプル・イズ・ベスト」というソフト作りの基本をアドバイスいただき,桃太郎道場を大幅に作り直しました。

MLの皆さんとコラボしながら,ソフトが開発できることが,とてもありがたいです。

特に,「落花生」のような,現場からしか出てこない発想は,嬉しい限りです。

このソフトは「分数バージョン」です。

この先,もう1本「整数・小数バージョン」を作って,完成としたいと思っています。

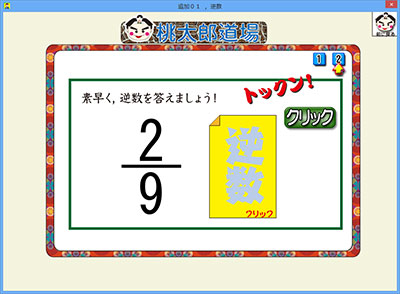

6年生で学ぶ「逆数」のソフトです。

6年生で学ぶ「逆数」のソフトです。

このソフトには,メイン画面にプラスして,「桃太郎道場」をつけました。

今回の桃道場は,画面が2画面もあります。

その2画面目が右の画像です。

クリックすると,問題の分数が変わります。クリックする度に数字が変わるので,何問も立て続けに出題することができます。

でっかく「逆数」と書いてあるメクリがあります。これをクリックすると,答えである逆数が出てきます。

逆数について,しっかり学んだ後に,反復トックンという感じで使うことができます。

逆数自体はとっても簡単なので,誰でもサッサか答えられるようになると思っています。

算数では,「理解」したことを「定着」させる必要があります。

「理解」が頭での納得なのに対し,「定着」は体に焼き付ける感じです。反射神経に焼き付けると言っても良いと思います。

ここが不完全だと,反応がまったりしたタイプになります。

理解したことが「保存」はされているけど,それを引き出すのにちょっともたつくという感じです。

そんなことが無いように,理解と練習をソフトに盛り込みました。

この後,整数の逆数,小数の逆数のソフトも作る予定でいます。

上手く作れると,よいのですが・・・。

5月18日(土)の「島根県教育センター教育研究発表会」に参加することになりました。ブース会場で算数ソフトの紹介してきます。

5月18日(土)の「島根県教育センター教育研究発表会」に参加することになりました。ブース会場で算数ソフトの紹介してきます。

そのことをフェイスブックでお知らせしたら,友達の飯國先生が歓迎会を開いてくれることになりました。嬉しい限りです。

そうしたら,島根の広山先生も合流してくださることになりました。嬉しいことが続きます。

ラインズの高田さんとも,会場でお会いできることも分かりました。ですので,当日も楽しく過ごせます。ありがたいです。

「島根県教育センター教育研究発表会」ですが,特別講演があります。話し手は,あの坪田耕三先生です。島根で坪田先生のお話を拝聴できるかもしれません。そうなったら,一生懸命に聴こうと思います。

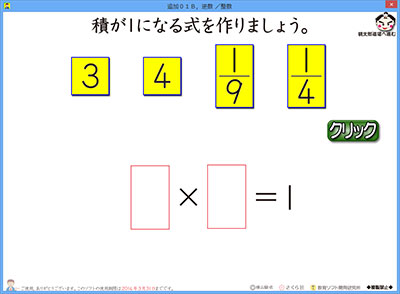

話は変わりまして,右のソフトです。

これは,6年生の「逆数」のソフトです。

分数カードをドラッグドロップして,答えが1になる計算式を作るソフトです。

ご覧の通り,まだまだ作り途中です。それも,序盤です。

これから,いろいろと機能をたしていきます。

何とか作り上げて,もっと算数にアップし,6年生の子ども達に使ってもらえたらと思っています。

このソフトを作るきっかけになったのは,藤本先生のメールからです。

カードを実際に作って,それでゲーム感覚に授業を進めていくと伺いました。

ゲームは,子ども達がその内容に心を惹きつけられます。

すると,楽しみながら,自然に「コツ」をつかんでいきます。

その「コツ」が,この場合だと,「逆数の見つけ方」となります。

こういう自分で算数的思考の何かに気付くゲームは,質が高いと思っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)