3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトを大幅に修正することにしました。

3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトを大幅に修正することにしました。

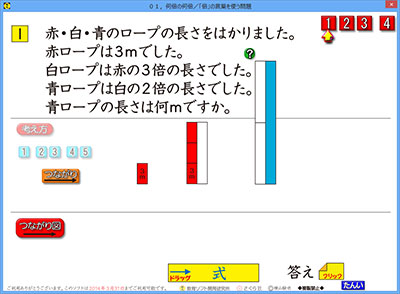

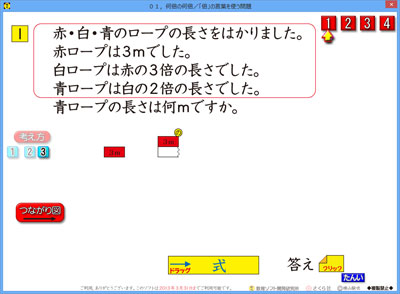

ほぼ完成して,何度か見て,そこそこ良い感じと思ったのですが,デバッグ段階で「わかりにくい」となり,図を棒グラフのように縦にしました。

その結果は,ご覧の通りです。

一目で倍の感じがつかめます。

「倍」に関する授業で,その昔,城ヶ崎先生が「図を縦にしたら分かりやすかった」と話してくれたことがありました。授業中に分からない子がいて,とっさに思いついたそうです。

私も似たような経験があるので,「その通り」と答えつつ,城ヶ崎先生のセンスの良さに感心したことがあります。

最近では,福山先生が縦に図をかいて大成果をあげました。

やっぱり,比べるときには棒グラフのように縦にした方が分かりやすいです。

嬉しいことは,もう一つありました。

縦にしたおかげで,棒の間隔を狭めることができました。

これで,「つながり図」とのつながりが,グッと高まりました。

一石二鳥,そんな気分です。

横向きの図を縦に直しただけですが,これを直すのに,かなりの手間がかかります。

画像の作り直し。

画像の配置の直し。

画像に割り当てたビヘイビアの作り直し。

影響を受けた部分のプログラムの修正。

これだけ直すと,バグが出る可能性が高くなります。バグ点検もしっかりやらねばなりません。

それが大方進みました。

これで,「何倍の何倍」を楽しく理解できる子が増えます!

新年度の3年生の何百人,何千人,何万人の子がこのソフトを見て勉強することになります。

そう思うと,力が湧いてきます。ソフトの修正の原動力になっています。ありがたいです。

算数・数学好きを増やす会のMLで藤本先生とやりとりして,このソフトを作り進めています。

算数・数学好きを増やす会のMLで藤本先生とやりとりして,このソフトを作り進めています。

そのソフトが大方仕上がってきました。

子ども達が新しい学習として学ぶのは,「4倍の2倍」という関係が,(4+2)倍ではなく,(4×2)倍になることです。

「倍の倍だから」とか,「かけ算だから」と言葉で片付けると,その場の記憶になりやすいです。

急がば回れ。

まずは,量で(4×2)となることを,つかませるます。

その量でとらえやすいように,ちょっと工夫をしました。

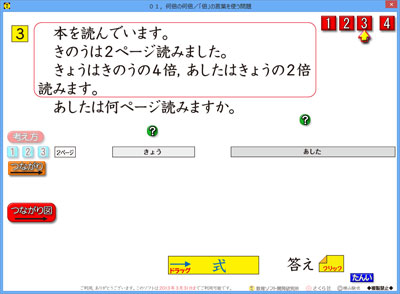

問題2,問題3には,この画像のように,「今日」「明日」の上の方に「?」ボタンが付いています。

これをクリックすると,「きのうの4倍」「きょうの2倍」の文意をとらえやすい図が出てきます。

こういう量を見て,しっかり(4×2)となることをおさえ,それから「つながり図」だけで思考できるようにと作り込んでいます。

ですので,問題4は,「考え方」がありません。「つながり図」だけになります。

でも,3問やっているので,たいていの子はつながり図をすいすい書けると思います。

--

明日からは,倍という言葉を使わない類題のソフトを開発する予定です。今から,その作成が楽しみです。

かけ算九九の呼び声を文字にするとき,たいていは「三四 12」などと,漢数字→アラビア数字の順に書いています。

ふつうの数字ではなく,かけ算九九であることへの識別が高くなります。こういう工夫は,良い工夫だなと感心しています。

アラビア数字が日本で普及したのは,明治時代に小学校で教えるようになってからですから,それ以前には漢数字で「三八 二十四」と表していました。

また,大字(壱・弐・参など)を使った表し方もありました。

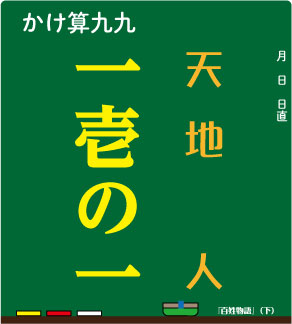

それが,先日以来読んでいる江戸時代の農業専門書『百姓伝記』(下巻)に出てきました。

「一壱の一」「一一の壱」の二種類です。感動しました。

九九を使った表現として,「五七日」も出てきました。今の時代は人が亡くなってから35日目の日をさしますが,この本では農作業の35日の意味で用いています。

この「五七日」というのも,面白い表現で「7日が5つ分」という意味になります。小学校で教えるかけ算の意味(5が7つ分)とは逆になっています。

こういうところに気がつくと,昔の九九の意味は,今と同じだったのか,逆だったのか,どっちでもよかったのか。こんな所が気になってきます。

「五七日」というのは仏教で使われていた表現ですので,それが農業にも応用されて使われたのではないかと推測しますが,このあたり,今後の読書課題になりそうです。

江戸時代に入り,かけ算九九は「一一が1」と一の段から唱えるようになりました。

江戸時代に入り,かけ算九九は「一一が1」と一の段から唱えるようになりました。

これと,世界観を表す「天地人」とを結びつけた云い伝えのような話しも載っていました。

一は易で物事の初めとされ,「天」。

一一と続くと,「天地」の心を表します。

一壱の一となると,「天地人」の意味になります。

世界は,「一一が1」から始まるという意味です。

こういうことが書かれていると云うことは,九九は物事の全体(始まり・終わり)を象徴する事例だったのだろうと思います。ちょっとした,江戸時代の生活思想をみた気持ちになりました。

1680年代に易に及んで文章が書けるのですから,これを書いた人(不明)は,ただの農民とは思えません。書物を手にでき,それが読め,しかも,かなり若い頃から師匠について学んでいた人と思えます。

藤本先生が,1年生の文章問題のソフトを使って授業をしたところ,ソフトの中の4問を行い,全員が図も式も正解できました。うれしいですね。

文章問題も,算数ソフトの活用で「全員理解」が達成できるのです。

藤本先生が結果を出してくださったので,とても良い気持ちで,文章問題のソフト開発を進めています。

もっか,開発中なのは,3年生の文章問題「何倍の何倍」のソフトです。

問題をうんと圧縮すると,「3mの3倍の2倍は,何m?」という問題です。

これが文章になると,読んでいる内に頭がこんがらがってきます。

文章問題のこんがらがりは,全部まとめて一気に考えようとする姿勢が生み出します。基本的に,本人のあせりが原因です。あせらずに,素直に「一つ一つ図にかいていく」姿勢を持たせることです。

図を描くコツを上手くマスターできれば,この手の問題はとても簡単な問題と感じられるようになります。

今回の図は,「つながり図」です。

最もシンプルな「矢印」でつながりを図解できれば,それで良いのです。

そこへ向けて,まず,量感を持った図をしっかり見て,つながりの把握をします。

ソフトの画面をごらんください。「量感を持った図」が少し見えています。

腕利きの先生がこだわる「の」。これも,きっちりと付いています。

「の」を特別扱いすることで,「単位量」の素地が養われます。単位となっている量が2mと分かれば,それが3倍になろうが,5倍になろうが,考え方は同じです。

そういう重要なところもしっかりと見て,学べるように作り進めています。

このソフトは,藤本先生とのコラボソフトです。

完成は,まだ先です。でも,来年度を思うと,頑張らねばと思います。

「もっと!算数」サイトにアップしました。

「もっと!算数」サイトにアップしました。

お時間のある先生,ぜひ,ご覧下さい。

文章問題を見ると,時々,愚かなことを思います。

「ひろさんは何枚持っていますか。」は,「疑問文」ではなく,「命令文」だ,という思いです。

「ひろさんは何枚持っていますか。答えなさい。」というのが,正しい文であり,その「答えなさい。」が省略されているのが,文章問題の形式なのです。

答えなさいと言われていないので,黙秘していましたとなると,バツになります。

疑問を提示されたら,我関せずと,のんびりしていられないのが文章問題なのです。

疑問文のように見える所は,実は,力強い命令が発せられているのです。

こういう思いは,やっぱり愚かです。

自分の頭の体操になりますが,子ども達の学習には役立ちません。

大事なことは,どんな条件があり,何を答えるかを明確に把握できる力を付けることです。

また,条件を部分部分に小分けして数式化する力を付けることです。

その方向に役立つ工夫をすることです。

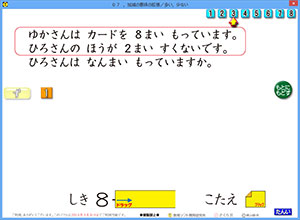

赤枠はその工夫の一つです。

「ず」ボタンをクリックすると,問題文の所にスックと登場します。

3問4問とやれば,「ず」ボタンをクリックする前に,「先生,上から2行が赤枠だよ」と言い出す子も出てくるでしょう。

最初に力を入れるのはここだ!と問題文の注目すべき所が見えるのですから,これはありがたいことになります。

その他,どんな工夫がこの文章問題のソフトに込められているでしょうか。

ソフトをご覧になって,ご確認いただければ幸いです。

楽しくするには,楽しくなるような問題を複数用意することが一番の道です。

面白くする工夫の代表格は,「外材の工夫」です。

「もも」とか「くり」とかポピュラーな物でなく,「クラスの子の名前」とか,「有名人の名前」とか,逆立ちしている恐竜など「奇抜な様子」など,子ども達がググッと引き込まれる材料を提示して,楽しませる工夫です。

このような工夫は,算数そのものとは関わりのない,外側の工夫なので「外材の工夫」と呼んでいます。(山中伸之先生から学びました)

算数ソフトにも外材の工夫が出てきますが,今回は問題文はシンプルなままで,図に工夫をしました。

算数に関わる図への工夫ですので,今回のは「内材の工夫」となります。

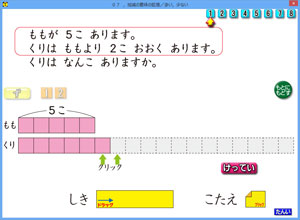

問題文に「ももより 2こ おおく」とあります。

この2こ増やすところを楽しめるようにしました。

特に,力を入れたのは,藤本先生イチオシの「判定」をできるようにしたことです。

2つ増やしたつもりだけど,それで正しいかどうか「けってい」ボタンを押して判定できるようにしたのです。

こういうところで楽しめる問題が8問もあるのですから,途中から子ども達に変化が起きてきますよね。

城ヶ崎先生のクラスなら,きっと4問,5問目当たりから,頭に図が浮かぶ子が出てきます。

図を見せる前から,「先生,図が見える!」と言い出す子も出てきそうです。

ノートのマスを使って図を描きたくなる子も出てきそうです。

そんなちょっとした一言を耳にして,「自分もかける!」と思う子が出てきます。

こうなってくると,授業の展開も面白くなってきます。

ソフトを見終わった後,奥田先生なら押さえの掲示物をドーンと提示しそうです。

そこに授業のやりとりで出てきた一言を書き加えるなどして。

「先生,さすが!」と子ども達もにっこりしてきますね。

算数を楽しめる状態,算数面白いと思える状態を作れれば,子ども達の力はどんどん高まり,先生の心も軽くなります。

このソフト,完成したらアップします!しばらくお待ち下さい。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)