2年生の分数のソフトです。

2年生の分数のソフトです。

もっと算数サイトにアップされています。

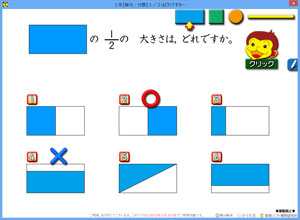

このソフトは,1/2の大きさになっている形を見つける練習をするソフトです。

「当たるも八卦当たらぬも八卦」でやったとしても,何度かやっている内に「1/2は半分」ということが分かってきます。

なかなか面白くできたソフトです。

このソフトで藤本先生が,授業をされました。その指導法がとても良い形ですので,ちょっとお知らせします。

それは,1/2になっている番号を答えるのではなく,1番は○か×か,どっちが出てくるか。2番は○か×か。3番はどうかと考えさせる方法で授業をされたのです。

この方法,良いですね。

一つ一つをていねいに見ることができるからです。

なぜ,○なのか。なぜ,×なのか。

それを考えて言葉にして・・・という授業ができます。

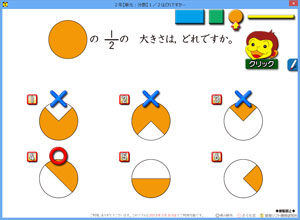

長方形で考えたことが,正方形でも役立ち,さらに,右のような円の場合でも役立ち,最後はテープの形でも役立ちます。

長方形で考えたことが,正方形でも役立ち,さらに,右のような円の場合でも役立ち,最後はテープの形でも役立ちます。

自分の考え方が正しかったと分かり始めると,全体の形が変わっても,それほど悩むことはなくなります。

藤本先生は,このソフトを授業の練習問題の時間に使いました。その後,教科書の問題を取り組ませました。その結果,全員が正解したとのことです。嬉しい限りです。

--

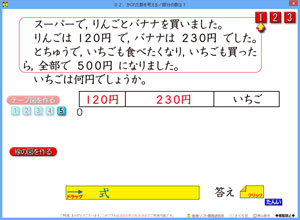

部分が1つ分かりません。さて,どうやって考えますか,という問題です。

これも,順を追って,図を描いていくと,それなりに考え方が見えてきます。

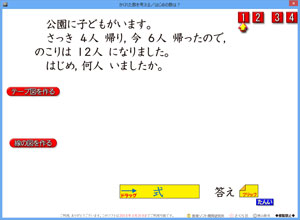

大切なのは,図の左端が0ということをしっかりを把握させることです。

そして,増えていくときは,0の方から加え,減ってしまうときは右端の方から削ることです。

これが,テープ図などでの「増減」のルールです。

右の問題では,りんご・バナナと買った物が増えているので,0の方から書き加えています。

ついでにいちごも買ったので,最後はいちごとつながっています。

先日紹介した,1本目のソフトは全体から減る問題なので,右端から減っていく様子を示しています。

2本目のこのソフトは,増えていくので,0の所から増える様子を示しています。

こういう様子を見ることで,増えるときは0の方から,減るときは右の方からと理解させると,作図の基本が分かってきます。

このソフトも,もっと算数サイトにアップしています。関心のある先生は,ダウンロードしてご覧になって下さい。

テープ図でも,線分図でも,そのどちらも,やり方は基本的に同じです。

図を作るのですから,「作図」だと思えばいいのです。

三角形の作図だって,正六角形の作図だって,「手順」があります。その手順通りに進めるから,誰でもきちんと描けるようになるのです。

これを,自分の考えに従って・・・などとやってしまうと,悲惨な目に遭うのは子どもです。一生懸命に考えたのに!一生懸命にやったのに! 結果は「お粗末!」となるからです。

文章問題の作図の基本は出てきた順番に図にすることです。

素直な気持ちで,順に順にと,図を描くことです。

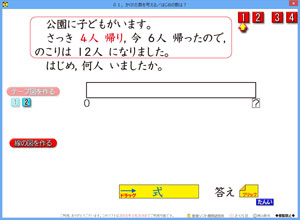

問題文の第1文は「公園に子どもがいます」です。子どもがいるのですから,それを図にすればいいのです。テープをそこそこの長さで書けばいいのです。

ここでの注意点が1つあります。

長いものは数直線と同じ意味を持つので,左端を0にすることです。右端は人数が分かっていれば,その人数を書き,不明の時は?をあてがっておきます。

それから,第2文に移ると,「4人帰り」とあります。これを図の中に書き加えます。

こんな感じで順に順にと作図すると,図は完成します。

こういう1つ1つ図を描いていく体験を子ども達に積ませることです。数問やって,「ああ,作図って簡単だね」と思わせられれば,グッドです。

このソフトもアップされたので,ソフトを使うと,もっと良い感じになります。

先んじて,このソフトの一部を授業で活用した城ヶ崎滋雄先生の感想をお伝えします。

◆見ているだけで文章問題の仕組みがわかります◆

--

ところで,このソフトをダウンロードされた先生は,ぜひとも答え欄の近くにある「たんい」ボタンに御注目下さい。テストの時に,注意深い子が育ちますよ。

公園に子どもがいて,4人帰り,6人帰り・・・と書いてあります。

ここを読んで「ひき算だ!」と思って,引き算で計算をすると,×になります。

帰っているのに,たし算で考えないと,この問題は解けません。

引き算に見せかけて,実はたし算で解く。

このような問題は,俗に「逆思考」と呼ばれています。

こういう単元では,テストをやると,×が並ぶ子がたくさん出てきます。

その直後に,個人面接があると,「先生,内の子は,どうも文章の問題ができなくて・・・」「先生,家でどんな勉強をさせたら・・・」と,相談を受けることがあります。

逆思考の問題は,さすがに文意をとらえないと,解答できないので,「先生,やっぱり,読書でしょうか」と一言言われると,「そうですね。読書が一番ですね」と答えてしまいます。

でも,本当に読書をすれば,この手の問題が解けるようになると思っている先生は,いません。自分が一生懸命に教えてダメだったので,ちょっとお手上げとなり,家庭でできることとなれば,やっぱり本を・・・と消極的になっていることを知っているからです。

そういう話しを,チーム算数で城ヶ崎滋雄先生としていました。

文章問題を解く基本中の基本は,「文章に逆らわないで読む」ことです。

出てきた順に,「そうですか」「そうなんですか」と,淡々と図を作り進めると,それなりに解法が見えてきます。

しかし,難しいのは,図を作る行程を子ども達に見せるところです。

どうにも,見せ方が難しく,ややもすると解説的になってしまい,子ども達の習得がイマイチになります。

その見せ方を簡単にできるようにと,ソフトを開発しました。城ヶ崎先生とのコラボソフトです。

こういうソフトで学ぶと,文章問題を解くことが,妙に面白いと感じる子が出てきます。次にどうなるのか,予想ができるからです。2問3問とやる内に,予想がズバリと当たり始めます。こうなったら,楽しいです。

ソフトで学んだ後,教科書やドリルで力試しをしてみたくなります。

このソフトも,近々,「もっと!算数」サイトのアップします。

もっと!算数にアップされているソフトは,どれも無料です。

千葉県の木更津で開催された野口塾に参加してきました。

千葉県の木更津で開催された野口塾に参加してきました。

30分ほど,算数ソフトのお話しをさせていただきました。

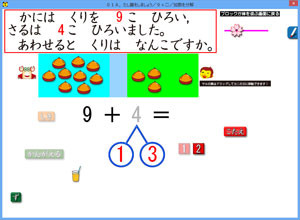

その中の1つとして,1年生の「たし算(2)」,繰り上がりのあるたし算のソフトを御紹介しました。

画面で薄くなっている緑色のボタン。「かんがえる」ボタンです。

これをクリックすると,「4」の下にサクランボが出てきます。

同時に,コップに入った「ジュース」が出てきます。

どうして,この場面で「ジュース」が登場するのでしょうか。

子ども達を「分かるようにしたい!」という強い意識を持っていると,ここにジュースが登場する理屈が分かります。1年生の子に,なんとかこの計算の仕組みを分かってもらえるように工夫したいという姿勢が強いからです。

赤い「1」ボタンをクリックすると,「4」が「1」と「3」に別れて,サクランボの実の所へ移動します。

赤い「1」ボタンをクリックすると,「4」が「1」と「3」に別れて,サクランボの実の所へ移動します。

その結果,ジュースは「9」「1」から,ほどよい感じの所に位置することになります。

こうなると,「ジュース」は単なる飲み物でなくなり,算数パワーを発揮してきます。

「10ッス!」という意味を示した言葉になるのです。「10を作るんだね!」ということを強く印象づける言葉として働くようになります。

さらに,しっかりと印象づけるために,「2」ボタンをクリックして,「9」と「1」が10になって,解答欄に入る動きに合わせて,「10~~ッス!」とみんなで唱和することを実演しました。大受けでした。

ジュースで印象づけますが,最も大切なことは,繰り上がりのあるたし算がどういう考え方で答えを導きだしているのか,その「思考の流れ」を一つ一つ見せることです。しかも,繰り返し繰り返し,何度も見せることで,「先生,もうすっかり分かったよ!」と感じるレベルに子ども達を到達させることです。単純暗記ではたどり着けない,安定した力がつきます。

余談ですが,二股に別れた図を,通常,サクランボといいます。人によってはメガネとか,昔はカチカチボールなどと言う先生もいましたが,「サクランボ」の方が断然いいです。どうしてかというと,9とくっつく方を「くっつきんぼ」と言い,1の位に残るものを「のこりんぼ」と呼べるからです。

懇親会では,鈴木みゆき先生と歓談しました。論語の話しになり,とても嬉しかったです。後日,書きたいと思っています。

--

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(1年3巻)には,「たし算(1)」(ソフト21本)と「たし算(2)」(ソフト33本)が入っています。

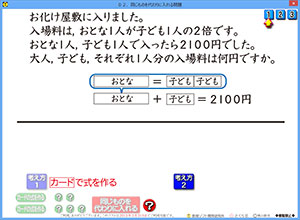

問題文を読んでいただければ,おわかりいただけると思いますが,方程式の「代入法」が使えるタイプの問題です。

ここでも,「カードの式」で分かりやすい示し方をして,何とはなく,式で考えれば問題が解けるんだ,という雰囲気を与えています。

これが,中学へ進むと,X=2Y X+Y=2100 と方程式で解くことになります。

代入の雰囲気を伝えてるために,吹き出しを使い,動きも示すようにしています。ですので,かなり分かりやすくなっています。

もちろん文章問題の定番「線分図」も,考え方2で登場します。

カードの式を見ているので,線分図も理解しやすくなると思っています。

このソフトも,奥田先生とのコラボソフトです。でも,まだまだ開発中です。

なんとか,完成させて,サイトアップを進めていきたいです。

----

今日は,チーム算数です。

明日は,千葉県の木更津で野口塾です。算数ソフトについて,少しお話しをしてきます。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)