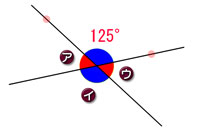

2本の直線が織りなす角度。

イは,125°ですね。

対頂角だからです。

アとウは,180-125=55なので,55°です。

補角ですね。

この関係をつかむとき,右のような図がどこにでも出てきます。

図をそのまま使って授業をするのは,工夫力がイマイチの時です。

割り箸でも,アサガオの支柱でも,手元にある細長い棒を2本もってきて,その真ん中を輪ゴムでとめて,この図のような形を作りたくなります。

分かってもらいたい! 楽しい雰囲気で進めたい! そんな願いが自然と湧いてくるからです。

2本の棒は手動で動くので,その動きを見ていると,どうも「お向かいの角の開きは同じようだ」と感じ取れてきます。

動くというのは,それだけで,算数の理解をグッとよくしていきます。

授業で,この程度の工夫をしてきた先生なら,ソフトを作るに当たり,どんな風になったらいいかは,すぐにひらめきます。

1,交点を中心に2直線が動く。

これだけでも十分に良い感じです。

しかし,これだけなら棒でやった方が,教室のあちこちに持って行けるので効果が大きいように思います。

欲しくなるのは,次の機能です。

2,角度が直線の傾きに合わせて,変わる。

数で示されれば,確かに!と確信が持てます。

ここまでできるソフトであれば,授業で使った方がいいです。

算数への理解が深まるからです。

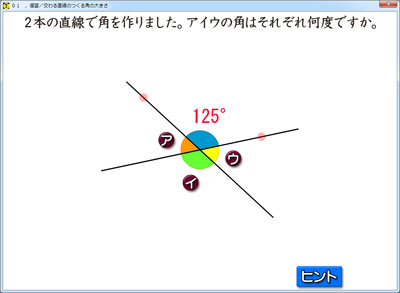

このソフトは,直線状にオレンジ色の丸があります。この丸をドラッグすると,直線がグリグリと動きます。

交点を中心に,しかも,角度が表示されて動きます。

有り難い機能です。

このソフトは,1,2の他に,ちょっとした機能を盛り込んでいます。

このソフトは,1,2の他に,ちょっとした機能を盛り込んでいます。

「ヒント」で,対頂角同士が同じ色になる工夫をしています。左の図のようになります。

これは,かなり強烈です。この色分けがされたまま2直線が動きます。「対頂角は等しい」とビシバシ伝わります。

角の関係が,すっかり頭に入ってしまっていたら,ちょっと背伸びをしてみるのもいいです。

ア+125=180

ウ+125=180

∴ア=ウ

などとやると,中学の証明になります。

関係がばっちり頭に入っている子に式を使って説明することは,知的お話となり,とてもグッドです。

--

このソフトは『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の5年4巻に入っています。三角形の内角の和の学習の復習ソフトとして位置付いています。

算数ソフトを開発するにあたり,お世話になっているソフトがあれこれあります。

イラストレーター,フォトショップは連日使っています。

両方とも,アドビのソフトです。

両方とも,アドビのソフトです。

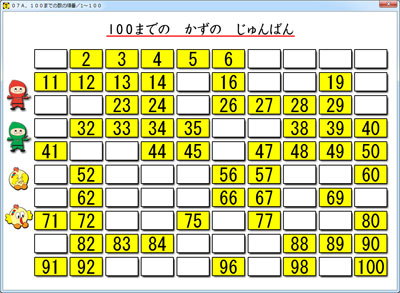

右の数のカードも,1枚1枚作って,開発ソフト・ディレクターに貼り付けています。

「数カードよ,出てこい!」と念じるだけで,思った通りの数カードが出てくれば,ソフト開発もうんと気楽になるのですが,まだまだパソコンはそこまで進んでいません。

エッチラ,オッチラと手作業で作成を進めているのが現状です。

このソフトの使い方も,極めて簡単です。

白のカードをクリックすると,黄色の数カードに早変わりします。

黄色の数カードをクリックすると,白のカードに変わります。

ですので,白カードを指して,「ここは幾つ?」と問い,答えを聞いて,クリックすればすぐに答えの確認ができます。極めて,簡単で便利です。

この数の表の左脇には,忍者が2人います。忍者をクリックすると,白カードで隠される数が変わります。クリックする度に,違う隠し方の表になるので,繰り返しの学習も,とっても簡単にできます。

その上に,ちょっとした教育的配慮も忍者に込められています。

赤忍者をクリックすると,黄色の数カードの方が多めに出てきます。

緑忍者は,白カードの方が多めに出てきます。

難易を付けて,出題できるように作られています。

なかなか良いソフトなので,たくさんの先生方に使っていただきたいと思っています。

--

このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の1年2巻に入っています。

--

6月から進めている800ページ作成のうち,だいたい200ページぐらいまで進行しています。

この作成は10年前にソフト開発を開始したときのような,大きな夢を膨らませてくれています。

大きな流れの中に位置く仕事は面白いです。

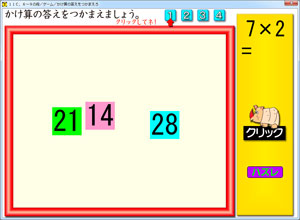

このソフトは習熟向けのソフトです。

このソフトは習熟向けのソフトです。

すでに,かけ算九九を勉強していて,楽しく繰り返して勉強しましょう!という時に最適です。

クリックボタンをクリックすると,右上のかけ算の式が変わります。

その式を見て,答えカードを見つけ,そのカードをクリックします。

面白い仕掛けは,答えカードが動くことです。

ゆっくり動くのが「1」コースです。

「2」コースは少し早くなります。

「3」コースはもっと早くなり,「4」コースになると,捕まえるのが大変になります。

教室で使われている先生方のお話によると,「行列ができる算数」なのだそうです。

プロジェクターなどで大写しにしているので,順番を待っている子はぼんやりとしているのではなく,画面に釘付けなのだそうです。

それも,休み時間です。

そういう様子を教えていただくと,やっぱり嬉しいですよね。作って良かったと思います。

このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の2年1巻に入っています。

お持ちの先生,ぜひ,楽しく使ってみてください!

--

今日は,猛暑です。でも,風が涼しいのでなんとか冷房を付けずに仕事ができます。

午後になったら,もっと暑くなるのだろうと思いますが,暑さと仕事は関係がないので,進めるべき事はバリバリ進めます。

3年生で登場する,二次元表のソフトです。

この二次元表をちょっと分かりやすくしたいなと思って,現役の頃は,模造紙に表を書いて,黒板で演出して見せていました。

どうやるかというと,画像の上の3つの表を用意しておいて,それを黒板に貼り付けて,1組の下に2組を入れて,2組の下に3組を入れて,そうして二次元表になる様子を見せたのです。

模造紙の教材でも,子ども達はとてもよく分かってくれました。そういう時は,妙に嬉しいですよね。

それをソフトにしたのが,この画像のソフトです。

雨粒君を左にドラッグすると,表が重なります。3組まで重ねると,パッと合計の表が登場します。

合計が幾つになるかも,そこで学習できるようになっています。

「クリック」と書いてある[本]ボタンをクリックすると,数字が全部変わります。

もう一問練習したいと思ったら,クリックするだけですぐに取り組めるので,とても便利です。

なんだか,見ているだけで,楽しい気分になってきます。

このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(3年1巻)に入っています。3年生の先生,ぜひ,使ってみてください。

--

北海道の渥美先生とお会いしました。

算数ソフトがお役に立っていて,感激しながらお話しを聞いていました。

テストの点数が上がったことも嬉しいお話しだったのですが,今回も,あの子がこうなった,この子がこんな風になったという,気になる子がグイッと成長の一歩を踏み出したようなそんなお話しをたくさん伺いました。

勉強もできて欲しいですが,気になる子が良い方にエネルギーを出し始める姿は,勉強以上に感動的です。

あしたは,チーム算数があるので,城ヶ崎先生や佐々木先生からも,ソフトにまつわる「ちょっといい話」を聴くことができたらと思っています。

明日も,楽しみな一日なります。

3年生の分数のソフトを1つ御紹介しましょう。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(3年2巻)に入っているソフトです。

このソフトには,「大きな数」「小数」「分数」が入っていて,「分数」だけでも,27本ものソフトが入っています。

すごい数だと思います。

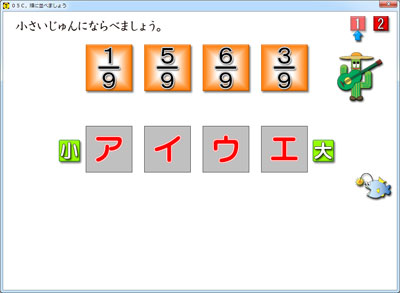

右のソフトは,その中の1つで,分数を小さい順に並べるソフトです。

教科書やドリルにも,「下の分数を小さい順に・・・」というような問題が出てきますよね。その学習が,楽しく何度もできるのがこのソフトです。

分数のアイコンをドラッグして,アイウエにドロップします。

正しい位置に入れば,ピタッと収まりますが,ハズレの場所でドロップすると,元に戻されてしまいます。

すでに,分子を見比べれば良いことは学習済みですので,分子を見て順にドラッグしていけば,簡単にできます。

[2]のボタンをクリックすると,今度は大きい順に並べるタイプになります。

分子の大きい順にドラッグすればいい,と反応できる子は,さすが!となります。

分子の大きさで比べればいいことを,うっかり忘れてしまっている子でも,ドラッグドロップを繰り返し正解の分数が並ぶと,小さい順というのは,分子を見れば分かると気がつきます。

そうやって,数だけみて学ぶのは・・・と思う先生もいますので,[アンコウ]ボタンをクリックすると線分図が出るように作り込んであります。

数だけで分かることも大切ですが,量をしっかり見せて,数の持っている意味をつかませることは,もっと大事なこととなります。量を簡単にしたのが数だからです。数は,いわば,量の記号なのです。

理屈はともかくとして,子ども達が楽しんで順番に並べる学習をしてくれたら,それだけで嬉しいと思います。

今月,学陽書房から本が出る城ヶ崎滋雄先生が,算数ソフトを使って楽しい授業を展開されました。

御紹介しましょう。

10倍するとどんな数になるのか,それを素早く答える勉強をしました。

勉強方法が,実に面白いのです。

「一対一対決」

です。

相手より早く,正しく答えられたら,勝ちとなり,次の問題にも挑戦できる,勝ち抜き戦です。 たくさん勝ち抜いた子は,チャンピオンになります。

勉強する方向に向かう対決で,チャンピオンも生まれるのですから,これはある種,スポーツに似た感じなので,「スポーツ算数」とでも呼びたくなります。

驚くことは,短時間で40問近くも練習できたことです。

「短時間」「大量の問題」

しかも,集中して。盛り上がって。

頭に10倍の数の意味も仕組みも入り,それが即答できるようになります。

その上,楽しいのですから,また,算数をやりたくなりますね。

その城ヶ崎先生の実践がMLにアップされたら,佐々木智光先生が「勝ち抜き戦」で算数ソフトを使ったと教えてくれました。

佐々木先生の実践では,どっちが素早く答えられたかの判定は,選手でない子ども達,つまり,観戦者が行います。

スポーツは観戦者もしっかりプレーを見ます。その上に,ジャッジを担当させたので,子ども達はいつも以上によく見ています。

これも,実によい仕組みだと思います。

こういうスポーツタイプの算数の授業がときどき展開されたら,日頃の授業もバリバリに燃えて勉強したくなりますよね。

--

このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(3年2巻)に入っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)