中嶋郁雄先生のブログをご覧になりましたか。

最新の号は「一石二鳥 倍速学習」です。

6年生の比の学習の第1時間目で算数ソフトを使ったら,第2時間目の内容にまで自然と進んだという,倍速の授業の様子が記されています。

6年生の比の学習の第1時間目で算数ソフトを使ったら,第2時間目の内容にまで自然と進んだという,倍速の授業の様子が記されています。

第1時間目は,スプーンは「8:10」であり,水の量は「32:40」と,それぞれを比で表すことが分かれば,それでOKとなります。

ところが,中嶋先生のクラスでは,比で表すところに留まらず,学習がグイグイ進みました。

スプーンの数の比と,水の量の比が,どちらも同じ比であることに,子ども達が自然と気がついたのです。

「8も10も,4倍すれば,32と40になる!」

といった,倍の関係になっていることに気がつき,ついには,第2時間目に教えるはずの「等しい比」の学習も終わってしまったそうです。

算数ソフトで,問題を何問も続けて出すことで,子ども達はそこに示される数の関係を見つけ出していきます。これが,「等しい比」につながったのです。中嶋先生のお力で,また,新しい算数の指導が一つ誕生しました。

嬉しい限りです。

---

この日のソフトは『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』(6年2巻)に入っています。

ぜひ,使ってみて下さい。

「もっと!算数」サイトに,また,1本アップしました。

「もっと!算数」サイトに,また,1本アップしました。

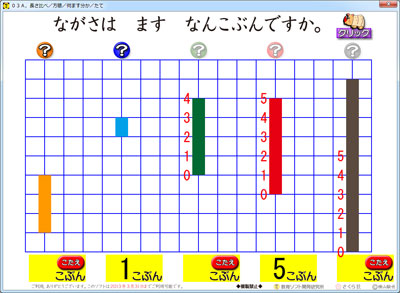

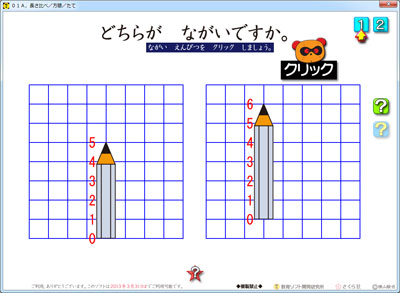

1年生の長さ比べです。

長さ比べ も,算数ですから,最後は「数」に着目して長い短いを考えられるようにします。

その部分で役立つソフトです。

長い短いの勉強が,何度でもできます。

それだけでなく,ます目を数える機能も付いています。[?]ボタンです。これをクリックすると,0から順に数が出てきます。

この数の付き方に慣れた子は,棒グラフもそう難しくなくなります。

--

来週は,ビッグサイトへ行ってみようと思っています。

ブックフェアで同時開催されている「クリエイターEXPO」の見学です。知り合いのイラストレーターさんが2人もブースを出しているので,そこを中心に見学してみたいと思っています。

いろいろと面白いことが多くて,日々,楽しく仕事を進めています。

今日は,城ヶ崎滋雄先生と電話で話しました。

開口一番,城ヶ崎先生は,算数ソフトのことを話してくれました。

これが嬉しいです。

その内容も,「オーッ!」と感じることでした。

一度授業で見たソフトは,復習で再度見せたとき,すぐに思い出す

とのことです。

城ヶ崎先生は,ほぼ毎日のようにソフトを使っています。その中から,たまたま復習に必要なソフトを再度見せたのです。

それでも,子ども達はサッと思い出してくれるのです。

これはとても重要な事であり,とっても有り難いことです。

授業では,翌日になれば,違うソフトを開きます。同じソフトで延々と教えることはできません。

毎日,日替わりメニューのように,ソフトも日替わりとなります。

日替わりなので,中身を忘れてしまいそうと思います。

ところが,ソフトを復習で見て,サッと思い出すのです。

これは,まさに,子ども達の頭の中に,それぞれのソフトがしっかりと印象付いている証拠となります。

授業中の集中の度合いが,非常に高かったのです。

嬉しいですね。

何とはなくですが,「快適な復習」研究が,グイグイと進められそうです。

こういう話しをまた今度のチーム算数で城ヶ崎先生とします。嬉しいです!!

そうそう,今度のチーム算数には新学社の方も参加されるそうです。

--

城ヶ崎滋雄先生のブログは,ほぼ毎日のように読みに行っています。

昨年度,「もっと!算数」サイトにアップしたソフトです。

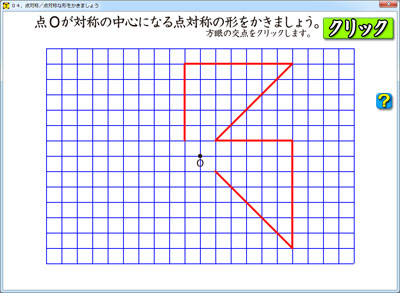

6年生の「対称な図形」の単元で使えるソフトです。

半分だけ図形が描かれています。

それを見て,点Oを中心とする点対称な図形を描きます。

描き方は,実に簡単です。マウスでますの交点をクリックするだけです。

正解ポイントをクリックできると,線が確定します。

やっていて,気持ちが良くなるソフトです。

これがなかなかのスグレモノになっています。

ダウンロードしていただければ,すぐに分かりますが,点Oを中心に一直線になることが,自然に分かってきます。

うまくできた工夫点と思っています。

--

もっと算数サイトに無料でアップしている作品の幾つかは,本年度から徐々に終了となります。どうぞ,ご了承下さい。

「もっと!算数」サイトに,新作ソフトがアップされました。

1年生の「長さ比べ」のソフトです。

狸をクリックすると,鉛筆の長さがどんどん切り替わります。

それも,似たような長さの鉛筆が出るようにプログラムしているので,念のために,数で確認をしておこうと,導きやすくなります。

また,[?]ボタンをクリックすると数が出てくるのですが,この数の出方も,ちょっといい感じです。0から順にピッ!ピッ!と音を出しながら出てくるのです。かなり分かりやすいです。

今年,1年生の担任の先生,お時間がありましたら,ダウンロードしてみて下さい。面白くできていますよ。

--

先日,新宿で会議がありました。ここに集まった方々が実にすごい実力のある人たちで,しかも,とっても面白い方々なのです。皆さん終始笑顔の連続でした。

盛り上がった勢いで,1ヶ月後には10人衆の集まりが開かれるそうです。その先にはタイのお店で盛り上がるというオプションまで出ています。

楽しく未来を!そんな会議なので,また,次回が楽しみです。

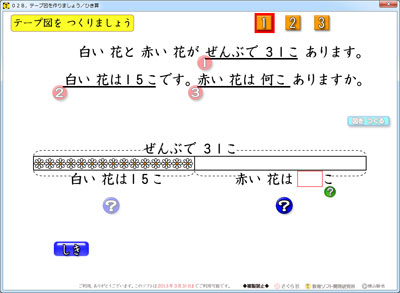

2年生用の算数ソフトです。文章問題を見てテープ図を作って考えるようにしましょう!ということを学ぶソフトです。(「もっと!算数」にアップしました)

3問出題されますが,今回は「ひき算」の問題が3問となっています。

テープ図を作ろうが作るまいが,子ども達がきっちりと把握しなければならない所が3カ所あります。

条件フレーズが2つ。求答フレーズが1つ。これを見つけられないことには,「テープ図を作ろう!」と言ったところで,無駄になります。

「たし算」編では,上の図のように,問題文中に番号・アンダーラインがセットされていました。

そういう見方になれてもらうためでです。

今回のソフトは,その「たし算」編を受けての「ひき算」編ですので,2問目からはアンダーラインが無くなります。3問目では,番号が文章と離れたところにセットされるようになります。

3つのフレーズを見つけ出す力も高めて欲しいと願っています。

1番2番3番の番号はボタンになっています。これをクリックすると,問題文の中からフレーズが飛び出して,テープ図のところに張り付きます。この動きは繰り返し見ることができるので,よく見て,「そういうことか」と納得できるようになって欲しいです。

とくに,分かって欲しいことは,「問題文に出てきた順にテープ図に書き込めばよい」という考え方です。これは,文字式の立式の思考と同じです。

問題文を見て格闘するのではなく,難しく考えないで,ただただ出てき順にテープに当てはめていけば,図ができるので,後は図を見て式を考えればいい,という考え方なのです。

そういう感覚を少し身に付けていくのがこの種の問題の所です。

テープ図が威力を発揮するのは,逆思考の問題になってからです。

後日,そのソフトも作ろうと思っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)