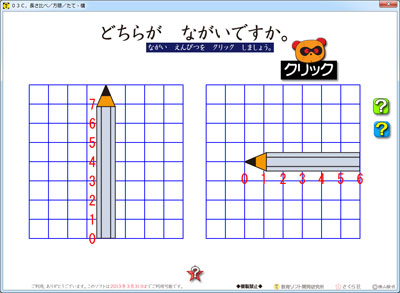

鉛筆が横を向いたり,縦を向いたりします。

それでも,「長さ」はかわりません。理科では「向きが変わっても,長さは保存される」と言うのでしょうか。算数はそんな格好良いことを言いません。「変わらない」と平凡な言い方になります。

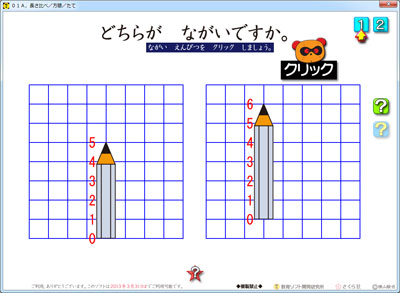

縦になろうが,横になろうが,比べているのは,「ます目で幾つ分か」です。そのことが,鉛筆の脇に0から順に出てくる数によって印象付きます。

縦と横で比べることにとまどう子がいるかもしれません。

そんな子も,クリックを3回,4回とやっている内に,「そういうことか」と,線に着目して考えることに気がついてきます。3回,4回と見ることで,経験的に「きまり」を見いだすからです。

算数ソフトを使うと,経験からきまりを見つけることができるようになります。これは,面白いです。自分で気がつくからです。それを言葉に表すとき,ちょっと素朴になるので,教科書の言い回しなどが大変有り難い表現として浮き上がってきます。

やっぱり,算数はソフトを使うことです。

さて,こうやって方眼ばかりが出てくると,やっぱり,任意単位の消しゴムなどが出てきて欲しいと思うのは,算数通の先生です。後日,作り進める予定でいます。

昨日,紹介した1年生の「長さ比べ」のソフトの続きです。

動かせない鉛筆の長さを比べるのですが,「見た目」から「数」へ意識が変わるように,工夫しました。

ご覧のように,鉛筆の脇に数が出るようにしました。水色の[?]ボタンをクリックすると,数が登場します。

数の登場の仕方も,一工夫してあります。0から順番に,「ピッ!ピッ!」と音と共に1,2,3・・・と登場してきます。

数の登場に合わせて,「1,2,3・・」と声を上げながら長さの確認をすることができます。

この単元を学ぶ前までは,「長さ」を「ちょっと長い」「かなり長い」「少し短い」などと,言葉だけで表現しています。ですが,「ちょっと」とか「かなり」という言葉は感覚的なので,人によってその示している長さに違いがあります。

これを「1ます長い」とか「3ます短い」と数で考えられるようになると,感覚の差が無くなり,的確となります。

長さが数で理解できるようになると,実物を見なくても,「赤鉛筆は8ますの長さ」「青鉛筆は7ますの長さ」と言われれば,「赤の方が長い」「赤の方が1ます長い」と分かるようになります。

物を見ないでも長さが分かるのですから,算数の力はすごいとつくづく思います。

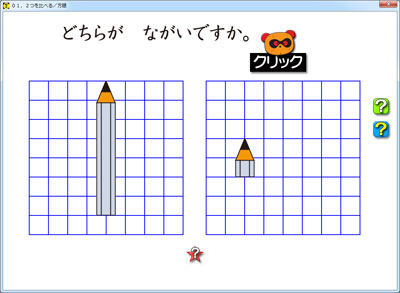

1年生の「大きさ比べ」のソフトです。直接比較,間接比較も学ぶ単元です。

ソフトは間接比較の内容となっています。

方眼のマス目を利用して,「マス目幾つ分だから,こっちの方が長い!」 と,見た目だけでなく,数を根拠に長さを考える力を付けるためにつくりました。

とは言っても,まだ,制作途中です。完成までは,まだまだ時間がかかります。

基本機能を御紹介します。

[クリック]ボタンをクリックすると,鉛筆が方眼の中に1本ずつ登場します。

長い方の鉛筆が分かったら,その鉛筆をクリックします。

これを何度も繰り返すことができます。

気になるのは[?]ボタンです。

数がでたり,方眼が鉛筆の上になったりします。

これがレベル1です。

この先,レベル2,レベル3,レベル4を作り込む予定です。

数を根拠に判断する方向に迫っていけたら良いなと思っています。

なかなか面白くなりそうです!

友達の藤本浩行先生から,算数ソフトの話題を頂きました。

友達の藤本浩行先生から,算数ソフトの話題を頂きました。

藤本先生は,『新任教師 はじめの一歩』を書かれた先生です。

その藤本先生が,6年生の担任の先生と,「分数÷分数」 の所をどう教えていくかについて話し合いました。

そのとき, 『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の6年4巻を持ち出し,その画面を見せたら,6年の先生が大感激されたそうです。

分数のわり算と言えば,ペンキ塗りで説明するのが定番です。しかしながら,絵を見ているだけとどうにもわかりにくいところがあります。

そこで,算数ソフトでは,ペンキを塗る様子が見えるようにアニメーションさせています。

そのアニメーションは,「ぬる」ボタンをクリックすると, はじまります。

画面は今,「÷2/3」となっています。これはペンキが「1」あったら,どれだけ塗れるかという問題です。

画面は今,「÷2/3」となっています。これはペンキが「1」あったら,どれだけ塗れるかという問題です。

ですので,まずは,2/3塗れているペンキを,一旦,単位分数(1/3)の所まで縮ませます。

単位分数(1/3)を3倍すると「1」になるので,「1」の所まで赤ペンキが広がります。

この動きが「ぬる」ボタンをクリックすると,見ることができます。

この動きを見て,6年生の先生は,「こんな算数ソフトが欲しかった!」と感動されて,早速,注文してくださったそうです。

動けば,算数は急速に理解しやすくなります。

それが分かる先生がどんどん増えていて,とても嬉しいです!

藤本先生,嬉しいお知らせをありがとうございました!

facebookの友達に後藤能敬先生がいます。

後藤先生は,3年生の算数の授業に,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』 (3年4巻)を使われています。

その授業の様子を,写真付きでfacebookにアップされています。

写真付きなので,ソフトの様子だけでなく,板書まで見ることができます。

とてもしっかりとした指導が展開されていることが良く伝わってきます。

今,アップされているのは,3年生のわり算の授業です。

この単元では,分け方が2種類あり,それを「等分除」「包含除」として分けて考えています。

この2つの考え方の違いですが,教師は理解しても,子ども達にはなかなか難しいものがあります。

そこを「1こ1こ作戦」「4こ4こ作戦」と,さすが!と思える指導がなされています。

詳しくは,後藤先生のfacebookをぜひご覧下さい。

とても勉強になります。

http://www.facebook.com/yoshitaka.goto.142

★算数ソフトを使うとき,ワイアレスマウス(無線マウス)があるととっても便利です。USBの差し込みとマウスが分離しているので,子ども達が席に座ったままマウス操作できます。自席にいながら,大きく映し出されたソフト画面のボタンをクリックできるので,授業が円滑になります。

友達の藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。

知り合いの先生に算数ソフトを紹介したら,その先生が「これで、3000円、安い!」と言われたそうです。

さらに,「これ一つを作るにも、すごい労力を必要とするんだよ」とも言っていたそうです。

ソフト開発を実際にやったことのある先生から,こういう好評をいただけて,何とも有り難い次第です。

算数のソフト開発の肝は,やっぱり「わかりやすさの演出」にあります。

算数のソフト開発の肝は,やっぱり「わかりやすさの演出」にあります。

その演出には,大きく2種類あります。

1つは,黒板や教科書ではできない表現を示すことです。

1つは,「見てなるほど!」と思える表現を示すことです。

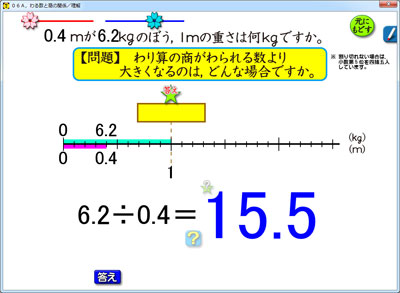

5年生で小数のわり算を学びます。

このソフトを開発したとき,始めはわり算の式を普通に表現していました。しかし,それでは,「見てなるほど!」 感がでません。割る数より大きくなるなら,商の文字サイズも合わせて大きくなるようにしてみたくなり,プログラムに加筆しました。

そうしてできたのが,この画面です。

見ていて面白いですよね。

こういう面白いアイデアを加えられるのは,わり算を理解する基本である数直線が示せているからです。

「わり算」という言葉は,「1だったらになったらどうなりますか」ということなのです。ですので,文章問題では,数直線が書ければ,アバウトながらの商の見当がつきます。

上の画面で言えば, ピンクの線が1になったら,「6.2」はどうなるかと見ていけばいいのです。ピンクの線は見た目,2倍とちょっとで1になります。ですので,「6.2」を2バイトちょっとしたあたりが答えになります。

こういう視覚的概算ができるのが数直線の特徴です。

基本をしっかり押さえた上に,さらに,ちょっとしたアイデアを載せられると,算数はグイッと面白くなります。

--

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』 (5年3巻/さくら社/3000円+税)

・小数のかけ算

・小数のわり算

--

算数ソフトが,ソフトを自作されている先生にも喜ばれているので,これはますます良いソフトを開発して行かなければと思います。

多いに張りきっています。

藤本先生,ありがとうございました!!

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)