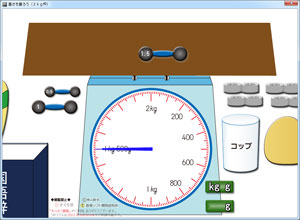

秤の上皿に文鎮を載せました。

秤の上皿に文鎮を載せました。

この文鎮,重くなると背丈が伸びます。

実際の文鎮は伸縮しませんが,そこはPCです。

学習意欲を高めるために,ちょっとした御愛敬として,

伸び縮みする文鎮にしました。

※ こういうのを「学習愛敬」と呼んでおきましょう。

紙などで教具を作るとき,こういった「学習愛敬」をちょっとまぶすことがあります。

無機質な計算プリントに,ちょっとカットを入れることも,「学習愛敬」の一つとなります。

ちょっとした事ですが,あると無いとでは,

受け取る印象が大きく変わります。

これと同じ事を,ソフト開発でも行うと,

やっぱり良い感じになります。

こう思うと,授業用のソフト開発に必要な力の一つとして,,

授業で使う教材を作る感覚があると思えてきます。

幸いなことに,私は,現役の頃,教具・教材の自作を得意としていました。

特に算数の教具・教材の開発は面白がってやっていました。

それが今ここにきて,大きく役に立っています。

感謝すべきは,教具教材を見てリアクションをしてくれた教え子です。

新しい年になりました。

今年も算数ソフト開発で多いに燃えます。

3年生の重さ。

作っておきたいソフトがあったので,朝からその制作をしています。

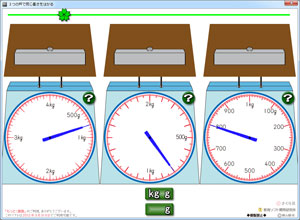

3種類の秤に同じ重さを載せると針はどうなるか。

それが見えるソフト。

そのイメージ図が右の画像です。

右から,1kg秤,2kg秤,4kg秤が並んでいます。

[桜]スライダーを動かすことで,同じ重さが秤にかかります。

すると,針はどうなるでしょう。

イメージ図のようになります。

これを見ると,自然と,針の向きに「きまりがある」と感じます。

どんなきまりなのか,それを考え始めます。

見ているだけで,頭の中は算数モードになります。

もちろん,3年の内容として,

1kg秤では,1kgを超えてはいけないことの復習もできます。

「1kgがすぐにやってきてしまう」という感触で体感できます。

このソフトは,「算数そのものの持つ面白さ」を表現できるソフトなので,

作っている私がとても楽しいです。

そうして,3つの針が表現するきまりは,6年で学ぶ比例の素地にもなっています。

子ども達が,どんな言葉でこの針の関係を説明するか,

それも楽しみです。

--

このソフトの完成は年明けです。

今年も年越しの時間帯に算数ソフトの開発をします。

受験生だった頃から,ずっと続けていることで,

願いが叶うと信じています。

新年はきっと良い年になります。

--

ソフトが完成したら, 「もっと!算数」サイトにアップします。

良い年をお迎えください。

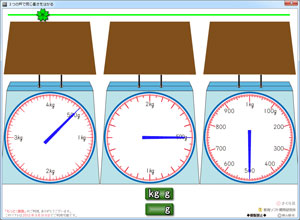

ここには,鉄アレーを加えました。

絵柄が単純と言うこともありますが,

小数の勉強もちょっと加えたかったのです。

そうして,メインの勉強は,前回も書きましたが,

① 針を見て,何gなのか正確に答えられるかどうかの確認。

② 針が1回転を超える程,物を乗せてはいけないことの確認。

この2つです。

また,「kg g」と「g」 の両方を答えとして見比べられるようにつくってあります。

単位の換算にも,一層なじんでもらえたらと思っています。

「もっと !算数」サイトにアップしましたら,是非,ご覧ください。

—-

精神科医の佐々木正美先生が,算数ソフトを絶賛されています!!

どうして良いのか,そのご説明をくださっています。

「シンプルフォーカス」です。

有り難いです。

特別支援の子ども達も,これからどんどん使って,算数の力を伸ばして欲しいです。

私も,良いソフトをどんどん開発していきます!

「算数数学好きを増やす会」のメーリングリストで,

藤本先生からご要望のあった,算数ソフトです。

まだ,開発途中です。

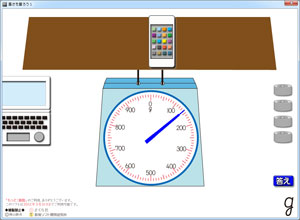

3年生の重さ,秤に物を乗せて,重さを量るソフトです。

本物の秤に物を乗せて,何度も重さを量る学習をした後,

クラス全体でまとめをするときに,使えるソフトです。

主なねらいは,

① 針を見て,何gなのか正確に答えられるかどうかの確認。

② 針が1回転を超える程,物を乗せてはいけないことの確認。

操作は,至って簡単です。

ポッコリしている物をドラッグして,秤の上皿(皿というより板ですが・・)に乗せるだけです。

今は,まだ物が少ないので,全部乗せても1000gを超えることはありません。

もっと,ドラッグできる物を増やしてから,「もっと!算数」にアップする予定です。

--(研究が進んでいます!)--

実物を使った方が良いと思われるところも,

算数ソフトを併用すると良いことが「算数数学好きを増やす会」のメーリングリストでの研究で分かってきました。

主な理由は,次の2つです。

① 子ども達の集中が非常に高まる。

② その上に,理解を確実にして欲しい内容を的確に指導できる。

小さな研究ですが,着実に前進しています。

いつか,本にまとめて行けたらと願っています。

熊谷先生からメールをいただきました。

それによると,初めての算数ソフトの購入。

それなのに,クラスの子ども達は,すごかったのです!!!!

熊谷先生のクラスは5年生です。図形の面積を学習しています。

授業の初めは,三角形の底辺と高さの確認です。

ここで,ワイヤレスマウスの登場です。

どうなったでしょう。

「子ども達にマウスを手渡すと,渡された子どもも少し緊張しているよう。

クリックして正解すると「チャリーン」という音に子ども達も喜びます。

途中,その様子を見ていたある子が「あっ!底辺と高さは垂直なんだ」と呟き,

その後は自信を持って問題に取り組んでいました。」

きまりに気がついたのです。

算数は,きまりで成り立っています。そのきまりに気がつく,これはとっても大事なことです。

熊谷先生の授業は続きます。

「今日は高さが外にある三角形を次々と見せ,「底辺は?」「高さは?」とどんどん指名していきました。

いろいろな大きさや向きの三角形をドラッグするだけで作ることができます」

図形の形を変えて行う反復練習。それがどんどんできるのが,算数ソフトを使った授業です。

その後,熊谷学級は教科書の練習問題を解きました。

すると,「いつもよりスムーズに問題ができました」とのことです。

とても,嬉しいメールでした。

--

算数ソフトを使う先生がどんどん増えています。

算数ソフトを使うと,子ども達の学ぼうとする心に火がつきます。

やる気がドーンと高まるので,画面を見ながら理解も進みます。

算数の理解は,これまではなかなか大変でした。

単純暗記でことをすませざるを得ないこともありました。

それが,しっかりと理解することが可能となったのです。

求められる算数の姿が見られる,そんな嬉しい時代になりました。

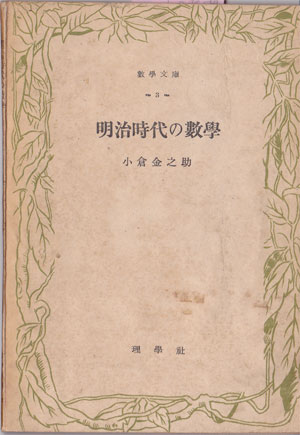

小倉金之助先生の『明治時代の数学』です。

明治初期までは「和算の方が洋算より優れている!」との声も上がっていたのですが,それも束の間。

洋算は国策とも重なり,どんどん広がりました。

可哀想なのは,「和算vs洋算」を,和算側で戦い研究した人々です。

その努力と,和算家の持つ独創的思考を,洋算の普及・研究に向けていたら,世界の数学に日本から一石を投じる事もあり得たかもしれません。

産業革命が日本にも起こり,和算では役に立たなかったのです。全体の道が見えずに,和算の部分的な良さにこだわった研究家が,その力を生かすことなく,終わっていった時代です。

今は,言うまでもないデジタル産業革命の時代です。

算数の教育も,時代の流れに応じて変わっていくのが自然の流れです。

自分の能力が無駄にならないように研究・工夫・努力をすること。これが「歴史的な生き方」です。

昔の過渡期の本は,今,自分のいる立場が歴史的にどうなのかを考えるヒントになります。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)