青森の野口塾で,工藤先生が算数ソフトをご紹介下さいました。初めてソフトを見る方もいたようで,大好評だったそうです。

青森の野口塾で,工藤先生が算数ソフトをご紹介下さいました。初めてソフトを見る方もいたようで,大好評だったそうです。

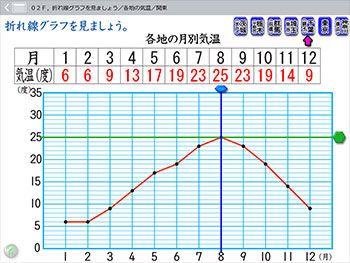

どのソフトが選ばれて紹介されたのかわかりませんが,この折れ線グラフのソフトも実に面白く勉強になります。

このソフトは関東地方の月別の平均気温が「表」と「折れ線グラフ」で示されています。

「表」の良さは,パッと見て,平均気温が何度なのかすぐにわかることです。

「グラフ」の良さは,その温度の変わり方が見た目ですぐにわかることです。

こういう両方の良さを理解しつつ,さらに,「表」と「グラフ」のつながりを学びます。

そんなときに,ひょいと使えるのが,「縦のバー」と「横のバー」です。

これをマウスで動かすことで,折れ線と縦軸・横軸とのつながりがスッキリつかめます。

一つの点の縦軸と横軸を数字で把握した物が,表に出ている数なのです。

--

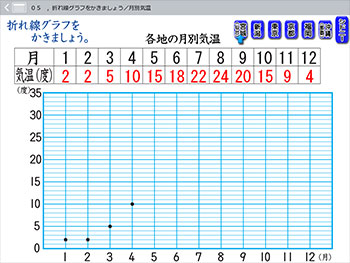

そうして,折れ線グラフを作る段になったら,こちらのソフトですね。

そうして,折れ線グラフを作る段になったら,こちらのソフトですね。

表を見て,グラフ内に点を打っていきます。マウスでクリックです!

全部の点を打ち終わると,「線を引く」ボタンが登場します。クリックすると,線が引かれていきます。

ソフトで練習して,それから教科書の問題に取り組むと,取り組みはスムースになりますね。

鍛える国語研究会(略称は「鍛国研」)の第6回全国大会が,千葉県の袖ヶ浦市立昭和小学校で開催されました。

近くなので,会員の先生方の活躍ぶりを見学させていただきました。

驚いたのは,柳谷先生の授業でした。

まずは,出身の北海道の話です。子ども達はぐいぐい引きつけられて,「いいなぁー!」など,柳谷ワールドに引き込まれました。

その後,グイッと引き締めるように,姿勢の指導がありました。

その後,グイッと引き締めるように,姿勢の指導がありました。

腰骨を立てる「立腰」の話をささっとされました。

子ども達の姿勢は一気に良くなり,教室が凜とした雰囲気になりました。

それから国語の授業です。

この暑さの中の子ども達です。教材文を読み,問題を考えている内に,姿勢は崩れていきました。

そんな中,教室の後ろの方にいた男の子1名,女の子1名がずっと良い姿勢をし続けていました。しかも,授業中,ずっとです!

私は嬉しくなり,授業後,二人の所へ行き,ちょっとインタビューをしました。

家で何か習い事をしているのかと尋ねたら,女の子は「ダンスを習っている」と応えてくれました。

なるほど!と思った次第です。

男の子は,「何も習っていない」と言い,姿勢については「家では特に言われていない」と話してくれました。

不思議に思い,「どうして,1時間,ずっと良い姿勢でいたの?」と尋ねました。

すると,男の子は,「柳谷先生に,教わったからです」と答えてくれました。

実に感動的でした。

柳谷先生は,さらりと姿勢指導はかくあるべしと示してくれていたのです。

ありがたい授業でした。

--

8月10日(日)午前11:00~11:30。

スクーで「横山験也の算数の授業」の第2回目の放送をします。

前回,音声が切れてしまい,途中で中止しました。

その再挑戦放送です。

今,生放送ので授業を「受けたい!」という方が29名にもなっていました。

嬉しい限りです。張り切って,放送します!!

--

9月6日(土)は,授業の原点セミナー「国語科教育 原点から実践まで」が開催されます。

目下,申し込みが10名です。皆さんとお会いできることを楽しみにしています。

--

広島で,ほんの短い時間でしたが,「事前学習法・算数編」を行いました。

広島で,ほんの短い時間でしたが,「事前学習法・算数編」を行いました。

事前学習は,「黒板→算数ソフト」で行いました。

それから,教科書を開いて学習しました。

この事前学習法ですが,教科書を開いてからは,野口先生の模擬授業に近い感じになります。

教科書をみんなで見ながら,あれこれ語らえるので,「事前学習法は面白い学習法になるな」と感じました。

事前学習法については,丸岡会長がメーリングリストやFBのページを作ってくれているので,実にありがたいと思っています。

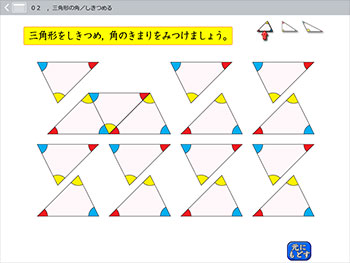

面白かったのは,板書で180度を学習した後に見た算数ソフト。右の三角形を敷き詰めるソフトを見ました。

このソフトを見て,板書で学習したことが結びつき,すぐに「180度になっている」と出ました。

これは,とっても重要な一言です。

「180度」と数字を伴って,現象を見ているからです。レベルの高い発言です。

「数」と「現象」が一致する目。これが「算数の目」です。

今回なら,「180度の目」となります。

ソフトの三角形をドラッグして,敷き詰めを増やしたら,180度になるところが次々増えます。

増えるに従い,敷き詰めを見る「180度の目」が肥えてきます。

「180度の目」が肥えると,印刷物を見ても,180度が見えてきます。

教科書の敷き詰めの図を見ても,自然と180度になっているところが目につき,内心「180どだ」と思います。

底力がつく流れになっていました。

模擬授業をしながら,非常に手応えを感じました。

事前学習法の算数。若い先生方と大いに研究して行きたいです。

山根僚介先生のお誘いで,徹底反復研究会に参加してきました。

事務局の山根大文先生にも大変お世話になり,楽しくセミナーに参加できました。

講座では,山根僚介先生のICTを使った徹底反復の話に頷きっぱなしでした。

コンピュータでちょっとした教材を作り,それを隙間の時間に大活用。

そういうことが簡単にできる時代になっています。良いことです。

藤本浩之先生の熱血な話は,合間に大笑いがあり,さすが文科省の優秀教員で表彰されている先生だと思いました。

算数ソフトの活用法では,ピカイチの力を持っています。

その一端が示され,さらに,究極のブラックボックス活用も!

なるほど!の連続でした。

私の話は,「算数ソフト」と「和算」と「作法」です。

算数ソフトは「しくみ」を理解すること。これこそが本当の底力を付けることであり,王道であることを伝えたつもりです。

授業展開として,事前学習法があることをお話ししました。

和算は,和算の問題を解くと言うより,当時の算術家の生活臭い考え方を皆さんに考えてもらいました。

吹き矢で相手を刺し・・・というのは,地べたに伏せて・・・というのや,脱兎のごとく走り・・・というのや・・・。

大笑いしました。

結果,江戸時代の人々は楽しいということになりました。

作法は,ひたすら「姿勢」です。

「姿勢が良ければ,すべて良し」と思われてしまうほどの話でした。

姿勢の話が2次会で良い成果を上げました。

澤口先生が「私は姿勢が悪くて・・・」というので,飲み屋で特別講習を2分ほど行いました。

グイッと姿勢が良くなり,カウンターの自席に戻ると,そばにいた女性の岡原先生が「さっきと顔つきが変わった!」と言っていました。凜とした顔になっていたのです。

そんなこんなで,澤口先生は立腰2号となりました。

きっと,将来良い成長をすると思います。根本が変わりそうだからです。

講座中,ふっと思ったのは,次の論語の一節です。

--

成事は説(と)かず

遂事(すいじ)は諫(いさ)めず

既往は咎(とが)めず 論語

--

何のタイミングでこれを思い出したかは,忘れてしまいました。

論語の一節を思い出すような刺激があったことが,嬉しかったところです。

8月10日(日)の11:00~11:30。

8月10日(日)の11:00~11:30。

スクーの「横山験也の算数の授業 第2回」のやり直し放送があります。

前回,途中で音が切れてしまい,ご迷惑をおかけいたしました。

今度は,大丈夫とのことで,10日の日曜日に,再度チャレンジすることになりました。

内容は,以下の5項目です。

--

◆04 分母、分子から古代中国を覗く

「分母」「分子」という言葉は説明しづらい言葉です。そこをどう伝えるか。納得の理屈がわかります。同時に、「分母」「分子」の言葉から想定され る中国古代文化の一端を覗いてみます。

◆05 世阿弥も分数を活用していた

能を大成した世阿弥は分数を使って指導していました。その指導は現代にも通じる「わかりやすく伝える」秘訣でもありました。

◆06 形式分数ってご存じですか

戦前の小学校の先生は、真分数・仮分数・帯分数の他に、「形式分数」も知っていました。形ばかりの分数ということですが、どんな分数でしょう。

◆07 帯分数の読み方は戦後変わった

分数の読み方は日本全国、老若男女、同じ……。と思いきや、帯分数だけは、戦後、読み方が変わり、混同して使われていました。なぜいきなり変えたのでしょうか。

◆08 日本最古の分数は神社への勅(みことのり)

日本国内の分数の記録は意外と古く、日本書紀にすでに記されています。分数を使って、神社にどんな勅が出たのでしょうか。

--

04は,前回,お話ししたのですが,改めてまた話します。

どうぞ,お楽しみに!

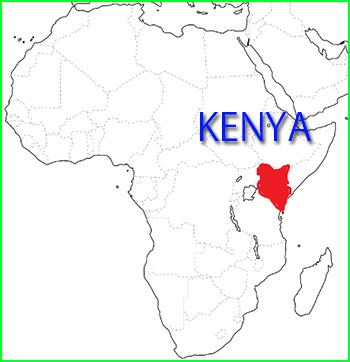

算数ソフトが,アフリカに上陸しそうです。

算数ソフトが,アフリカに上陸しそうです。

ケニヤの教育系の企業の方からメールが届き,来週開催されるKEPSHA Annual Delegates Meetingという場で,算数ソフトがお披露目されるそうです。

このKEPSHA Annual Delegates Meetingですが,ケニヤの初等教育の校長先生が集まる会だそうです。

ケニヤには,約2万人もの校長先生がいます。

それだけの数の小学校があるということです。

そんなに集まったら,身動きとれなくなるような・・・そんな気がします。

たくさんの校長先生が集うのですが,それだけではなく,副大統領や教育大臣も出席するそうです。

どうも,国を挙げての教育の会のようです。

その巨大な会に,算数ソフトが登場すると,現地の方から連絡が来ました。

校長先生方が,「オオーッ!」と思ってくれたら,嬉しいです。

ソフトを開発し始めた頃から,いつかはアフリカの子ども達にこのソフトの面白さを届けたいと思っていました。

その夢が,ケニヤで実現しそうです。

嬉しいです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)