『キーワードでひく 小学校通知表 所見辞典』への感想が届きました。

『キーワードでひく 小学校通知表 所見辞典』への感想が届きました。

藤本先生からです。ちょっと,引用します。

--

この本は、単に通知表の所見をいかに書くかというマニュアル本ではありません。

●授業をどのようにつくっていくのかという本質に関わるものです。

算数の授業を例にすると「数と計算」「量と測定」「図形」「数量関係」に加え、「用語・記号」学年によっては、「算数的活動」も入っています。

授業をつくるとき、子どもの学習をみとるときの視点にもなってきます。

例えば、分数や数直線などについて、深い理解がなければよりよい授業もできません。

この文例集を基にしていくと、授業で何をしなければならないかたくさんの気づきが生まれます。

よく編集された本です。いろいろな先生方に勧めています。

--

授業の作り方,授業での方向性などが伝わってくる本なので,私も実に驚きを持って読みました。

3学期末には,通知表の他に,指導要録を書きます。その参考になる良い本です。

若い先生には,特に手にとって欲しいです。

----------

今週の土曜日は,関西大学初等部へおじゃまして,卒業式の話しをしてきます。

卒業式の話しは,3月2日の野口塾ビギナーズでも話しします。関心のある先生,ビギナーズへお越しください。

土曜日は,午後から大阪の野口塾に参加します。

算数の話しをします。ソフトを使った模擬授業も行う予定になっています。

楽しみです。

山口県の周南で開催された算数セミナー。

山口県の周南で開催された算数セミナー。

藤本先生が算数の授業について,たくさんお話しくださいました。

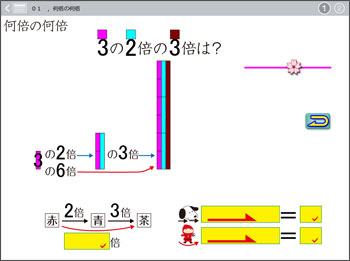

藤本先生のお話の中に,3年生の「何倍の何倍」の話しがありました。

この学習では,右のソフトを使って,「何倍の何倍」ということの意味を理解してらうと,授業がスムースに進みます。

そういう嬉しい発表があったのですが,なぜか,このソフトはクラウドにアップされていません。

私が,すっかり忘れてしまっていたからです。申し訳ないことをしてしまいました。

ようやく,今日,クラウド対応に作り替えました。

もっか,アップの準備を進めています。

ところで,このソフトが,なぜ効果的なのでしょうか。

それは,「何倍の何倍」が文章問題になっているからです。

文章問題は,普通,「計算→文章問題」の順で学びます。

まず,計算という骨組みをしっかりマスターします。

その後で,文章で肉付けした問題に取り組みます。

算数は基本的に,「骨格→肉付け」の順で学ぶと,頭がスッキリしたまま前進できます。

「何倍の何倍」は,「2倍の3倍=6倍」という計算練習をすることなく,いきなり文章問題になっています。

ついてこれない子が出てきても,それはやむを得ません。

ついてこれない子を1人でも減らそうと,藤本先生とのコラボで,このソフトを作りました。

骨格部分の「2倍の3倍=6倍」を,しっかり学べます。

とくに,②ページに進むと,「5倍の2倍は,何倍」という内容の特訓が出来るようになっています。

短時間に繰り返して骨格を学べるので,後はジックリと問題文を読めば,さほど難しくなります。

今週末には,アップできると思います。

クラウドを活用している先生,アップされましたら,ぜひご覧ください。

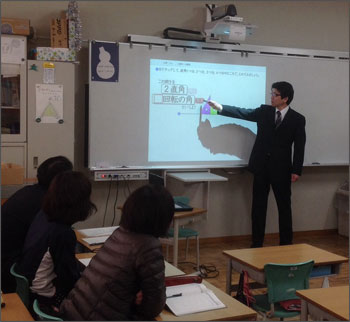

神奈川県の横浜市にある関東学院小学校へおじゃましてきました。

神奈川県の横浜市にある関東学院小学校へおじゃましてきました。

関東学院小学校の校長先生は,ひげうさぎ先生で有名な岡崎校長先生です。

ずっと昔からの友達で,子ども達を読書好きにする名人の先生です。

今日,おじゃましたのは,関東学院小学校に算数ソフトが全校導入されたからです。

全校導入になったのは,最新版のクラウドタイプです。それも,関東学院小学校特別バージョンです。

クラウドタイプなので,新作がアップされると,それを学校ですぐに使うことが出来ます。

最新タイプの算数ソフトが導入されたので,目次画面やソフトの作りなどをお話しさせていただきました。

ご注目いただきたいのは,関東学院小学校の黒板!

この黒板,上下に移動します。それだけでも,子ども達に優しい黒板なのですが,上部にプロジェクターが着いています。

このプロジェクターも素晴らしいです。

なにしろ,位置を左右に移動できます。

ですので,学習に応じて,映し出す場所を自由に変更できます。

しかも,このホワイトボード,特別な作りをしていて蛍光灯などを反射しません。目に優しいです!

また,タッチペンも使えるので,マウスになれていない子でも簡単に操作できます。

私も,タッチペンを使わせていただきました。快適でした。

さらに,画期的なのは,ノートPCとの接続が極めて簡単なことです。

ホワイトボード左下に赤ランプが付いていますが,ここの並びにコードを接続すればOKです。

これなら,すぐにPCが使えます。

そうして,このホワイトボード,特別な作りをしていて,チョークも使えるというすぐれものなのです。

快適な環境でお話しをさせていただきました。

関東学院小学校の先生方,ありがとうございました!

この素晴らしい環境に,算数ソフトがフルセットです。

関東学院小学校の子ども達の算数力はめきめきと向上しますね。

とても嬉しいです。

添付の写真は,岡崎校長先生からいただきました。ありがとうございます!

--

中村堂の中村宏隆社長と一献傾けました。

私もお世話になっている日本標準を退職され,昨年の7月に新しく創業したのが中村堂です。

4月に刊行予定の

『コミュニケーション力あふれる「菊池学級」のつくり方』

『小学生が作ったコミュニケーション大事典 復刻版』

の話しで盛り上がりました。

さらに,5月には,

『徹底反復叢書① こんときどうする?日々の指導に生かす徹底反復』

が刊行されます。

今をときめく,菊池先生,陰山先生の書籍です。発売が楽しみです。

中村社長と話していると,次第に話しが沖縄になります。

印象深いテーマパークの話しや,離島を全部回ろうと思っていることなど,ビックリするような話しの連続になります。

話の途中で,中村社長がとある写真を一枚見せてくれました。

そこに映っていたのは,大きなだるまです。

聞けば,深澤先生からのプレゼントだそうです。

写真のだるまには,まだ,目玉がかかれていなかったので,はやく1つ書かないと・・・と,ここでも話が盛り上がりました。

それにしても,深澤先生は義理堅い先生ですね。

中村社長と店を出たときには,神保町も一面雪でした。

人通りが全くなく,珍しい光景でした。

--

今日,大分の道徳研究会の会長をされている古城校長先生とお会いし,道徳や幼稚園の話しで盛り上がりました。

古城校長先生は,道徳研究会の会長をされているのですが,大分市,大分県,九州と,3つの研究会の会長を兼任しています。

そればかりでなく,大分市の幼稚園の園長先生の会の会長と,大分県の副会長もされています。超多忙な校長先生です。

面白かったのは,幼稚園の話しです。

幼稚園と保育園の始まりの話しは歴史的な話しで,聞いていて実に面白かったです。

たまたま,1日前に家で読んでいた『明治時代の小学校』(大森久治著)にも幼稚園の始まりが載っていたのですが,そこは今は読まなくて良いだろうと読み飛ばしていました。

読んでいれば,さらに,盛り上がれたのに・・・と,ちょっと残念に思いました。

家に帰ってから読み返しましたが,女紅場(じょこうば:女性の仕事場)に幼稚園を併設したことなどが載っていました。

--

道中,読んでいたのは,『経験と教育』です。

デューイの本です。

「質的経験を整えることこそ,教育者に課せられた仕事なのである」

デューイが算数のことを念頭に入れていたのかどうかはわかりませんが,算数でもこれは重要なポイントです。

算数的な経験,つまり,「視覚的に算数を見る」という経験が,子ども達の算数力を大きく左右します。

その歴史的典型例は,デカルト座標です。

数をライン上に配置することで,数を視覚的にとらえる事ができるようになりました。

その後,急速に数学は発展したのです。

同様に,ソフトで算数を視覚的に見る体験を積むと,どうなるでしょう。

全国の先生方が実証しているように,子ども達の算数力は向上するのです。

「視覚的算数体験」

ここをおろそかにした授業は,よくわからない子をそのままにしがちです。

野口芳宏先生がジュンク堂の本店で模擬授業をされます!!

4月3日(木)19:30~

場所は,ジュンク堂の池袋本店4F。

参加費は,1000円! ドリンク付き。

詳しくは,↓をご覧ください。

http://www.junkudo.co.jp/mj/store/event_detail.php?fair_id=4267

お申し込み方法も↑に書かれています。

この日,野口芳宏先生の新刊『道徳授業の教科書』が全国に先駆けて,発売になります。

全国発売は4月7日です。

それに先駆けて,本を手にすることが出来ます。

その上,野口先生の骨太の道徳の模擬授業を受けることが出来ます。

これは,楽しみです。

私も会場に足を運びます!

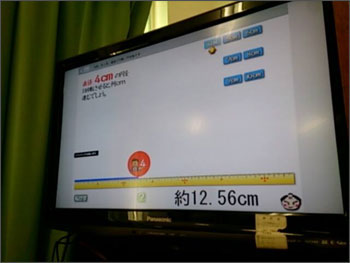

5年で円周率の学習をします。

5年で円周率の学習をします。

関田先生が,算数ソフトを使って円周率の学習をしました。

その時の様子を,フェイスブックに載せてくれています。

--

本日もこちらのソフトで!

直径4cmの円を転がすと……。

子どもたちは、教科書の付録で、

「12.5cm!」

と、子どもたち。

先生は、パソコンしか持ってないからあ。と、クリック。

12.56cm と、表示。

「さすが、パソコンやなあ。」

と、小数第2位まで、表示されることに驚く。

わたしは、にんまり(笑)

順に、5cmは、15.7cmと表示。

子どもたちは、

「合ってたあ。」

と、喜ぶ。しかけは、次。

6cmは、18.84cm。

ここで、つぶやきや歓声は、減った。

2人の子どもが計算を始めた……。

7cmを転がすと、と、クリックしようとすると、21.98!と、声がする。

10cmまでに、円周率の3.14を理解した。

4から10cmのボタンを順にクリックするだけで理解。

やはり算数ソフトは、授業に必須です!

--

ソフトで4cmの円から順に,5cm,6cmと,円を転がしていったら,途中から子ども達は3.14倍することを理解したのです。

素晴らしいですよね。

関田先生の記事を読んで,感心したのは,4cm,5cm,6cmと3つの円を転がしたあたりから,円周の長さと推理出来る子がでてきたことです。

このことに関しては,山口の周南でも話しました。

1つの例からわかることは,想像的内容です。

2つの例を見ると,そこから頭は推理的になってきます。どうやら,こんなことが言えているななどと,頭が働き始めます。

3つの例を見ると,推理が確定し始めます。

関田先生のように事例を1つずつ示して行く指導法は,子ども達に算数的推理をうながす,実に優れた指導です。

こういう指導がどんどん行われて,「算数のきまりを発見する面白さ」を子ども達に体験させて欲しいです。

----

また,藤本先生からも嬉しいメールが届いています。

また,藤本先生からも嬉しいメールが届いています。

藤本先生は,子ども達が実際に計った円周の長さから,ソフトの表に記録をしていく学習をしました。

その授業をしながら,藤本先生は,「一生懸命に測定して,計算した児童が報われる」と感想を伝えてくれました。

嬉しいですね。

ソフトは教材ですので,使い方にきまりはありません。

ですが,関田先生や藤本先生がされたような,事例を3つ以上見せていくという方法は,実によい方法です。

算数の学習でもっとも大事とされる,「きまりを見つける体験」が出来るからです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)