複式学級の担任をしている奥田先生から,嬉しいメールが届きました。

--

<成績もよかった>

4年 分数(平均点94点)、 調べ方と整理の仕方(平均点98点)

--

複式学級ですから,指導を十分に行ったとしても,普通の学級のようには行き届きません。

それで,この成果です。

算数ソフトを使うだけでなく,ソフト画面を印刷し,そこにコメントを入れて教室に掲示しているそうです。

PCでの学習は,電源を落としてしまうと見ることができません。

そこをしっかり補う方法です。なるほどと感心しています。

近々,第4回 和歌山県教育実践研究大会が開催されるそうです。

それに向けて,パネル3枚分の掲示物を奥田先生が作っています。

その1枚分ほどが算数ソフト関係の掲示物となっているそうです。

奥田先生の力の入れ具合を強く感じます。

大会が成功するよう,祈っています。

--

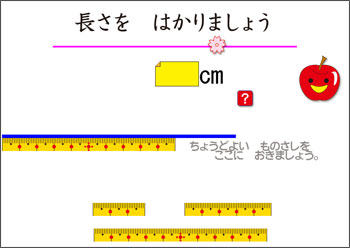

2年生の「長さ」の単元に,右のソフトを追加する予定です。

1m~2mの範囲内の

・目盛の読み方

・単位の換算

を学ぶことができます。

特に,125cmが1m25cmになる単位の換算は,重要な学習になります。

間違えやすいのは,10mm=1cmを学んでいるので,つい,10cmが1mと勘違いする子が出ることです。

そこを,難無く通過できて欲しいと思い,これを作り込んでいます。

完成は,まだ先ですが,できあがり次第,クラウドにアップしていきます。

東京で,明石要一先生と一献傾けました。ありがたいお話しが次から次へと続きます。

何か食べていたのですが,それどころではなく,お話しの内容に圧倒されていました。

稲毛の事務所にも御挨拶に伺いたいと思っています。

同じく東京で,道徳の研究会に参加してきました。

上廣倫理財団で開催された「第4回 道徳教育合同研修会」です。

宇佐美先生がお話しをされるというので,それを拝聴しに行きました。

切れ味バツグンなのは今まで通りですが,相手に生きる道を付けながら切っているように聞こえてきました。

すばらしい論理展開にしばし酔いました。

懇親会で,四天王寺大学教育学部の准教授・杉中康平先生と歓談しました。

若い頃の私のことを知っていてくださり,妙に,気恥ずかしいものを感じました。

中学から教育委員会,そうして大学の先生です。多いに研究を深めていただきたいです。

鹿児島の原口栄一先生ともお話しできました。

原口先生のブログで延々と続いている立体模型。

そこに道徳がしっかりと横たわっているので,いったいいつから始めているのかなど,質問させてもらいました。

そうこうしているうちに,初夏に,とある嬉しいことがあるそうで,その話しで花が咲きました。

これから先,ますます注目度の高い先生になります。

鹿児島に行ったときには,また,一献傾けたいです。

鈴木健二先生の道徳の授業の作り方のお話し,勉強になりました。

具体的な資料から作り上げていく過程,なるほどと思いました。

中でも,資料を細分化してみる作業が,私には実に良かったです。

道中の読書は『ふところ手帳』。

道中の読書は『ふところ手帳』。

終盤で勉強になったのは,島田虎之助が師匠である男谷精一郎と一緒に道を歩いているときの様子です。

「六尺もうしろに離れ,しかも頭を垂れるようにして随って行く」と書かれています。この姿を子母澤寛は「謙虚な態度」と記していました。

随行の一つの具体例です。道徳です。

我が身をふり返り,しばし反省しました。

東京のジュンク堂に立ち寄ったら,神杉先生と偶然出会いました。教育書コーナーで熱心に本を探し,勉強を続ける神杉先生。頼もしいです。

東京のジュンク堂に立ち寄ったら,神杉先生と偶然出会いました。教育書コーナーで熱心に本を探し,勉強を続ける神杉先生。頼もしいです。

神杉先生も大の算数ソフトファンです。

ちょっとお茶でも・・とお誘いしたのですが,神杉先生は所用があり次へ行かねばなりません。

また今度と言うことで別れました。

家に帰ると,カントの『道徳形而上学原論』が届いていました。

早速,少し読んでみましたが,これは普通の頭では読めませんね。

使い慣れない言葉が主語となって延々と書かれているのです。

主語に実態感がないので,話の筋が把握できません。

主語は重要だなと勉強になります。

こういうときは,カントには申し訳ないのですが,出てきた重要な主語を他の語に置き換えて読んでいます。

置き換えた語は,自分にとってなじみのある語なので,話の筋もなんだそんなことかと,つかみやすくなります。

すると,その記憶が残るので,その先の所も読みやすくなり,ある程度の速度で先へ進むことができます。

何をどう置き換えているかは,ちょっとつたないので書きませんが,主語の置き換えは私の一つの読書法です。

どこまで読み進められるかわかりませんが,もう少し読んでみようと思っています。

東京までの道中に読んでいたのは『ふところ手帳』(子母澤 寛)。

これは,面白いです。

江戸末期や明治のころのあれこれが書かれていて,ちょっと重要な言葉とも出会えました。

また,座頭市の元となった物語も収録されていました。

それによると,座頭市は千葉の代表的なやくざ,飯岡の助五郎の子分だったのです。驚きました。

この本は,宇佐美寛先生の『「出口」論争とは何か』(明治図書)を読んでいたら出てきた本です。

宇佐美先生が引用する本は,どれも面白いです。

良い本ができました。

良い本ができました。

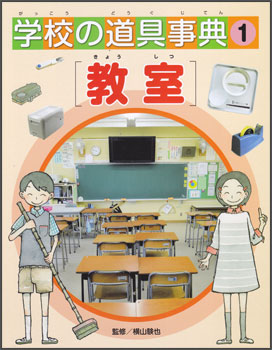

お世話になっているほるぷ出版から『学校の道具事典1 教室』が手元に届きました。

表紙を見て,「ほーっ!」です。

中央に教室風景の写真。その周辺には,黒板消しクリーナーやテープカッター。

おもわず,中を開きたくなります。

開けば,そこには学校で使う道具がたっくさん。

名前や使い方など,いろいろと書かれています。

満載の写真は,実際に小学校へ取材に行き,撮影をしてきました。

快く協力をしてくださったのは,

西東京市立東伏見小学校,丸山久美子校長先生

横須賀市立津久井小学校,小川義一校長先生

です。

撮影してくれたのは,桑田佳祐さんなどのコンサート写真も手掛けている相澤心也氏です。

こういう本は,一人では作れません。

本作りにご協力くださった全国の小学校の先生方を御紹介します。

編集委員:

中嶋郁雄先生(奈良市立朱雀小学校)

仲矢理恵先生(厚木市立清水小学校)

西原健太郎先生(横浜市立長津田小学校)

藤本浩行先生(周南市立富田東小学校)

山本幹雄先生(久慈川三育小学校)

協力:

宇野弘恵先生,工藤良信先生

熊谷久美子先生,駒井康弘先生

櫻井智雄先生,重松孝信先生

篠田裕文先生,関田聖和先生

新納昭洋先生,松尾浩昭先生

山中伸之先生

編集担当は,全体構成から隅々までの入念な点検をした中村宏平氏です。

皆さんのご協力で良い本ができました。

この本は,全3部作となっています。

第1巻 教室

第2巻 校舎・校庭

第3巻 特別教室

全巻揃いましたら,図書室の本としてぜひお選びいただけたらと願います。

藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。

藤本先生から,嬉しいメールをいただきました。

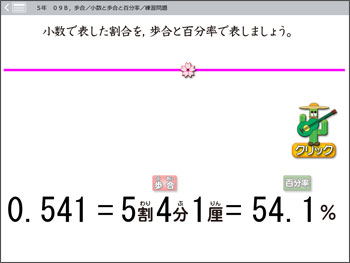

5年生の割合の中に,「小数」と「歩合」と「百分率」の変換の学習をします。

「小数」と「百分率」は,学校でも多めに勉強しますので,何とかなりやすいのですが,「歩合」はちょっと厳しいです。銀行の利息も今や百分率の%です。残っているのは,野球の打率ぐらいのように思います。

日常感覚が薄いものは,多めに練習をしないと身につきません。

そんなことも考えたのでしょうか,藤本先生は,「09B,歩合/小数と歩合と百分率/練習問題」を使いました。

クリックして問題に答えていく学習もしましたが,小数・歩合・百分率の表記がよくわかる学習もしました。

それは,右のように答えが出たままの状態で,桜スライダーを左右に動かすことです。

すると,スライダーの動きに合わせて,小数・歩合・百分率が同時に変わります。

これを見たら,相互の関係がかなりつかみやすくなります。

メールが嬉しかったのは,この学習をしたら,子ども達が「画面に釘付け」になったと書いてあったからです。

「釘付け」ですよ。

算数で,子ども達を釘付けにさせることは,なかなかできません。

集中が高まっているので,子ども達は自分なりに,「換算のきまり」を見つけていったと思います。

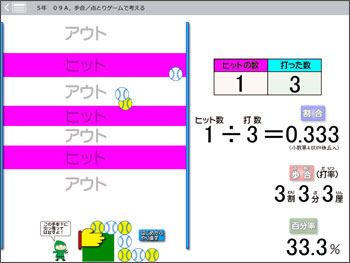

「09B」の前に,「09A」があります。

「09B」の前に,「09A」があります。

ご覧の手打ち野球ソフトになっています。

1回打つ毎に,打率は変わります。

そこで,打つ度に,割合→歩合→百分率を答える仕組みに作ってあります。

藤本先生は,この面白さを味わってもらおうと,コンピュータルームで一人一人が楽しめるように学習をされたそうです。

御家庭でもクラウドを使う方がいらっしゃいます。

5年生で割合を学習したら,このソフトはぜひ使ってもらいたいです。

--

寺崎賢一先生が野口先生宅を御訪問されるとのことで,御迷惑を省みず,私もおじゃましてきました。

久しぶりにお会いしましたが,昔以上の勉強家になっていました。

富山で中学校の国語の先生をしつつ,早稲田大学で博士課程を学んだそうです。

この春には大学で教鞭を執る予定になっていて,現在のテーマは「カントと論語」。「道徳の復権」が主題のようでした。

道徳を考えるにあたり,なぜカントが出てくるのか気になり,聞いてみました。

そうしたら,重要と思って読んだ本にちょくちょくでてくるので,もしかしたら道徳のキーマンなのかもしれなと感じたそうです。実際に読み学んでいたら,確かにそうだと思うに至ったのだそうです。

こういうアプローチ,刺激を受けます。

学生の頃に,ちょこっと口ずさんでいた「デカンショ節」。

デカルト,カント,ショーペンハウエルの略だと聞いています。

デカルトは算数と大きく関連していたので,少し読みました。

『精神指導の規則』は算数指導の歴史的な1冊です。

カント,ショーペンハウエルは名前だけしかしりません。

良い機会なので,カントの本を1冊注文しました。『道徳形而上学原論』 (岩波文庫)です。何が書いてあるのでしょうね。

寺崎先生は御自宅を東京に移されたので,これから先,学び会える交流ができそうです。

--

家に帰ると,ほるぷ出版の中村氏からメールが届いていました。

『学校の道具事典 1教室』の見本ができあがったそうです。

東京と神奈川の小学校2校のご協力と,全国各地総勢16名の先生方のお力添えをいただきつつ作り上げた本です。

地域の図書館や,学校の図書室に並ぶ本なので,たくさんの子ども達に読んでもらえます。

嬉しいです。到着が楽しみです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)