第4回「教育の原点セミナー」が終わりました。

第4回「教育の原点セミナー」が終わりました。

算数ソフトの大大大ファンである神杉先生ともお会いできましたし,今回ご参加くださった吉田先生が,算数ソフトの使い方が目当てで参加されていたことを知り,もう,それだけで,非常に楽しい1日になりました。

写真は,今回のセミナー最終講座でご講演をされた,野口芳宏先生です。

テーマは,最後まで「?」のままだったので,どうなることかと思っていましたが,とても勉強になった内容でした。

もし,テーマを着けさせていただけるとしたら,『「終戦の詔勅」「天皇の人間宣言」を読む』だろうなと思います。

どちらも,全文を読んだことがありません。読んだことがないのに,あれこれ思いを持っています。

こういう状態が浮いている状態というのだなと思いました。

今回,玉音放送,人間宣言について全文を通して学ぶことが出来ましたが,こんな機会はまず無いと思います。

せっかく全文を読んだので,これを機会に,自分でもさらに読んでみて,自分なりの考えを持てるようにしたいと思います。

野口塾in日野で語りあった神杉先生は,算数ソフトの大ファンではなく,大大ファンでした。

野口塾in日野で語りあった神杉先生は,算数ソフトの大ファンではなく,大大ファンでした。

嬉しいですね。

その野口先生の教えの一つ,「根本,本質,原点」を考えることを意識したセミナー,「教育の原点セミナー」が土曜日に開催されます。

私も少しお話しをします。

どのソフトを使おうかと考えたのですが,最新のソフト,「場合の数」に落ち着きそうです。

神杉先生も参加されますので,休憩時間にあれこれ話をしたいと思っています。

—

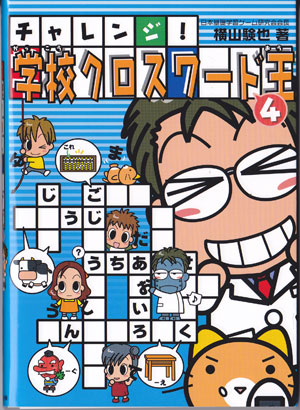

『チャレンジ!学校クロスワード王4』が増刷になりました。

お陰様で5刷になりました。

図書館にもよく入っているようで,選んでいただけ感謝しています。

児童書は主にほるぷ出版から出しています。

有難いことに,今,5冊分の企画が進行中です。

1冊は11月ごろに発売予定です。

冬に3冊。

春先に1冊を予定しています。

こんなにたくさんの企画を一人で全部書ききれるわけではありません。友達の先生方に応援をいただいて作り進めています。特に冬に出る3冊は,たくさんの先生方や小学校さんにお世話になって進行しています。

これとは別に,算数の本が10月ごろに発売予定となっています。

野口塾in日野の話しです。

野口塾in日野の話しです。

懇親会の席で,神杉先生,伊藤先生と歓談しました。

神杉先生は,大の算数ソフトファンで,もう必需品!とまで話してくれました。

伊藤先生は,これから使うとのことで,サンプル版をお送りする約束をしました。

それが,今日,届いたようです。

2学期が始まったら,伊藤学級の子ども達はビックリ笑顔になりますね。

作法の話しをした日なのですが,やっぱり,算数ソフトの話しは格別にいい気分になります。

算数ソフトの近未来展望などを語り,多いに盛り上がりました。

--

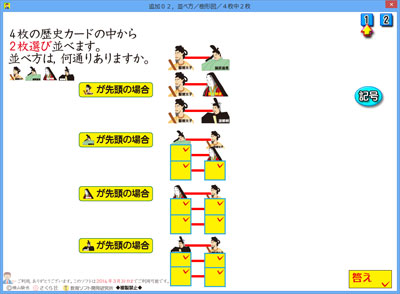

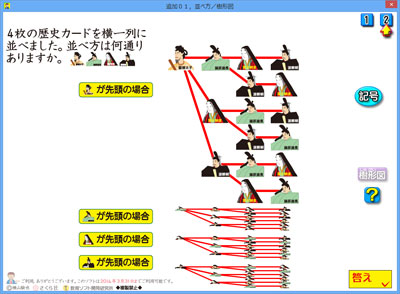

6年生の「場合の数」のソフトをもう一本作り進めています。

今度は,4枚中2枚を並べるというタイプです。

計算では,「4P2」と習ったあのタイプです。

画面を見ていただければ,おわかりと思いますが,歴史人物はやっぱり楽しげになりますね。

メクリもめくりたくなります。

「メクリの下は聖徳太子だ!」とか,「いやいや,頼朝だ!」と声が聞こえてきそうです。

全部めくると,樹形図の学習が出来ます。

そうして,桃太郎へ進むと「4P2」の意味がスッキリ分かるページがでてきます。

今夜,算数好きを増やす会のMLにアップをして,まず,MLの重鎮の先生のご意見を伺おうと思っています。

--

野口塾in日野の懇親会。

内田先生が司会をされ,一人一人スピーチとなりました。

順番が回ってきたので,「作法の「法」の字を日本語(和語)で読むとどう読むか」と問いを出しました。

間髪を入れずに「のり!」と声が上がりました。

野口芳宏先生です。

あまりの素早い反応に,こちらがビックリしてしまいました。野口先生は,漢字も名人です!!

その「法」ですが,これが最初に出てくる書物は,どうも,日本書紀のようなのです。

天照大神が岩戸に隠れたあのお話しの後に,「法」がでてきます。

好き放題にしていた素戔嗚尊(すさのおのみこと)は,追放されてしまいます。

折からの長雨。素戔嗚尊は笠(かさ)蓑(みの)をつけて,他の神様の家に行き,宿請いをしました。

しかし,どこでも断られました。

どうも,笠や蓑を着けたまま,家の中に入っていったようなのです。

これ以来,人の家には笠や蓑をつけて入ったり,荷物を背負ったまま入るのは,不作法なこととなりました。

もし,そういうことがあったら,お払いをして清めるそうです。

日本書紀には「これ,太古(いにしえ)の遺法(のこれるのり)なり」と記されています。

蓑(みの)は,今で言えば,コートやオーバーの類です。

これを漢字で書くと,「外套」となります。

この熟語,実によく考えられていると感心しています。

「外で着る大きくて長いもの」となるからです。

漢字を見ただけでも,内では着ない物とわかります。

「外套」は江戸時代には「はおり」と読むこともありましたが,一般的には「羽織」を使っていました。

明治になり,外来語のオーバーコートなどを意味する熟語として広がりました。

今の時代でも,人様の家に入るときは,帽子を脱ぎ,コートを脱ぎ,背負っている荷物は手に持つなりします。

常識的な作法であり,マナーです。

天の岩戸の時代から,ずっと続いている作法だったのです。

歴史的作法ですね。

野口塾in日野に行ってきました。

私も30分,お話しさせていただきました。

内容は「作法」。

堅苦しいはずの作法なのですが,私が一生懸命に話せば話すほど,妙に会場は明るくなっていきます。

ですので,これからは「明るい作法教室」とした方が良いのかもしれないと思っています。

作法を話し終わり,席に戻ったら,東京の保坂先生がやってきて,算数ソフトをバリバリで使っていることを話してくれました。

もう,必需品のようになっているようで,話しを聞くに連れ,ますます気合いを入れてソフトを作らねば!と思った次第です。

帰宅してから,6年の「場合の数」のソフトに機能を追加し,算数好きの子を増やすMLに流しました。

そうしたら,嬉しいことに,藤本先生から

「桃太郎道場のさくらスライダー、すばらしいです。

これだと、計算で求める意味がわかります。

中学校でも、使用可能ですよね。」

とメールをいただきました。

桃太郎道場へ進むボタンは,「樹形図」ボタンをクリックすると出てきます。

どんな風になっているのでしょう。

アップしたら,ぜひ,見てください。

8枚だったら何通りあるか。

10枚だったら何通りになるか。

電卓を使って計算したくなる子が次々に出てくると思います。

その姿こそ,数学ですね。

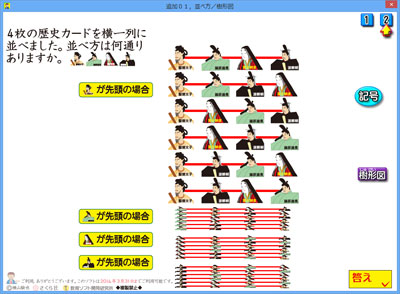

4枚のカードを1列に並べる場合は,24通りにもなるので,画面に入り切りません。

ここは,ちょっと上下を圧縮して,ご覧のように表示しています。

大事な点は,樹形図です。

これに,ちょっと工夫を加えると,計算でサッサか求められることが分かってきます。

それには[?]をクリックしてもらいます。

桃太郎の中に,計算の仕方が出てきます。

これを見れば,5枚のカードになっても,10枚のカードになっても,計算のやり方はサッと分かります。

さらに,この桃太郎は,次のステップ「4枚のカードの中から2枚だけ取りだして並べる場合」の計算の布石になっています。

算数ですから,学んだことが次につながるのは当たり前のことですが,それが分かりやすく伝わるのが,今回のソフトとなる予定です。

6年生を担当している先生,完成したら,子ども達にぜひ見せてくださいね。

--

明日,東京の日野市で作法のお話しをします。

その時,算数ソフトも見せて欲しいとの御要望ですので,この新作「場合の数」を見ていただこうと思っています。

何人かの先生には,このソフトに隠し味として入れている,音声ガイドも聞いていただこうと思っています。

この音声ガイドが妙に楽しいのです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)