島根に行ったら,飯国先生が歓迎会を開いてくれました。

飯国先生とはフェイスブックですっかりお友達になっていますが,お会いしたことは1度しかありません。

1年前の冬,東京でのイベントのオフ会です。

その程度のお付き合いなのですが,妙に親しくさせていただいていて,おかげで島根の有名なおでんやさんで楽しい一時をすごすことができました。

大きなカボチャの山内先生,山内先生と一緒の北村先生,長いお付き合いのある広山先生も来てくださり,話しがあれこれ飛び交いました。

驚いたことに,普通の知り合いの関係は「山内先生と北村先生」「広山先生と横山」だけで,他の皆さんはフェイスブックで知っている程度でした。

ですので,「飯国先生-横山」のラインもかなり親しい関係という位置になっていました。

こういうのが,新しいつながりの形なのだなと感心させられました。

驚いたことは,もう一つありました。

おでん屋さんです。

このおでん屋さん,1年ほど前に広山先生とお会いしたときのお店で,しかも,同じ部屋です。

島根と友達とおでん屋は,私にとって深いつながりのように思えています。

2次会は,大正クラブ。飯國先生のごひいきのお店です。名前もグッドですし,雰囲気もいいです。中に入ったら,まだ生きているダイヤル電話があり,ビックリしました。

--

会場では,片寄先生に,十二単の青山先生ともお会いでき,楽しく歓談しました。足立校長先生も広島から直行してくださり,感激しました。

この日,坪田耕三先生の講演があったので,前から2番目の席でしっかりお話を伺いいました。

具体的実践も素晴らしい上,その実践の意義を語ってくださり,ダブルで学べる良いお話しでした。

坪田先生とは,帰りの空港でもお会いできました。大学のお話しやジャイカの話しを伺うことができました。

折を見て,青山学院大学におじゃまできそうで,楽しみが一つ増えました。

--

道中,金田一春彦先生の『日本語(上)』を読みました。

道中,金田一春彦先生の『日本語(上)』を読みました。

島根の道中,何を読むか決めていたときに,パラッと読んで面白かったので,これにしました。「積ん読本」だったのです。

この本,カバンに詰めて良かったです。

算数のことも載っていたからです。

金田一先生のお話によると,縦・横という言葉は西洋に無いようなのです。

ですので,面積を求める公式は,長方形の場合は日本的に「たて×横」と言うのですが,その先の平行四辺形などは,西洋流の言葉で「底辺×高さ」になっているようなのです。

途中で言語が変わっていることになります。

「和語」から「西洋語の漢語翻訳」へと転換されているのです。

それが分かっただけでも,ちょっと賢くなった気がしています。

「たて×横」には,私も慣れ親しんでいるのですが,これは「横×たて」に成らないものかと,思っています。

他の面積を求める形や座標の読み方などに合わせた方が,算数としては筋が通ります。

この1か所だけでも充分に読んだ価値があるのですが,その他,たくさんの「なるほど」が詰まっています。

金田一先生の文章もすばらしく,大いなる学びになっています。

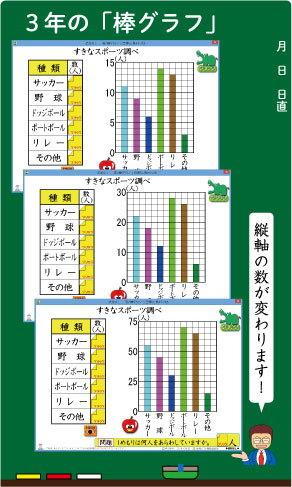

その中の1つ,「3年【棒グラフ】セット(DVDブック追加版)」を御紹介しましょう。

『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の3年1巻には,3つの単元の算数ソフトが収録されています。

・時刻・時間の計算

・棒グラフ

・そろばん

この「棒グラフ」のソフトを使った藤本先生から,ぜひとも加えて欲しいという御要望があり,できたのが,「追加01 ,表と棒グラフ/1目盛りに気を付ける」です。

右に画像が出ています。

最大の特徴は,[りんご]ボタンをクリックすると,縦軸の数だけが変わると言うことです。

1番上の画面では,「1目盛り=1人」なので,サッカーは11人となります。

2番目では,「1目盛り=2人」ですから,サッカーは22人となります。

3番目は,「1目盛り=5人」となり,サッカーは55人です。

棒グラフでも折れ線グラフでも,1目盛りの基本は「1,2,5」の3種類です。

これが「10,20,50」になったり,「1万,2万,5万」になったりするだけで,基幹の数は同じです。

この3つのタイプに慣れておくだけで,グラフの読み取り力は大きく向上します。

縦軸の数について,先生が説明をしても,それなりに子ども達の頭に入ります。

ですが,大切なことは,子どもが自分の頭で「あっ!そうか!」と「納得」することです。

「あっ! 縦軸だ!」と,自分で気がつくことです。

印象が違いますし,自分で考えついたという喜びも大きいです。

それには,ソフトを見せて,先生があまり説明をしないことです。

気がつくのを待つぐらいでちょうど良いのです。

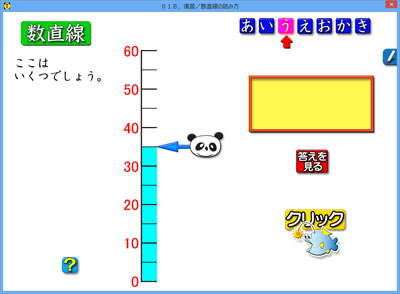

縦軸の読み取りをもっと詳しく勉強したいときには,『子供が夢中で手を挙げる算数の授業』3年1巻の「01B,復習/数直線の読み方」が役に立ちます。

縦軸の読み取りをもっと詳しく勉強したいときには,『子供が夢中で手を挙げる算数の授業』3年1巻の「01B,復習/数直線の読み方」が役に立ちます。

右のソフトです。

[?]ボタンをクリックすると,間の数も出てくるので,分かりやすいです。

6月に児童書を1冊だします。

今日は,その最後の校正が届きました。

特に,大きな直しもなく,良い感じです。

こういう機会に,アマゾンに自分の名前を入れて,何冊出てくるか調べてみることがあります。

「125」と出てきました。でも,中には他の人の本も混じっているかもしれないと思い,下の方まで見てみました。

どれも自分の関わった本だったので,とりあえずアマゾン調べでは125冊なんだと分かりました。

ですので,校正をした本はアマゾンで126冊目の本となります。

夢のような数です。

本で思い出すのは新卒の頃のことです。

あの頃は,退職の年までに本を1冊出して,それがひなびた本屋の棚の端っこに,少しほこりをかぶって置いてある,というのが夢だったのです。

その退職の年というのが,小学校に勤めていたら,ちょうど今年度にあたります。

今年出すこの本は,本屋ばかりでなく,図書館にもどんどん入る本なので,感謝しなければと思います。

今年は,合計3冊のお話しを戴いています。

珍しく,来年の予定も戴いています。今のところ,来年は4冊予定されています。

ちょっと,ハイペースです。

でも,そういう年まわりなのだと,八方に感謝しつつ,バリバリと仕事を進めようと思っています。

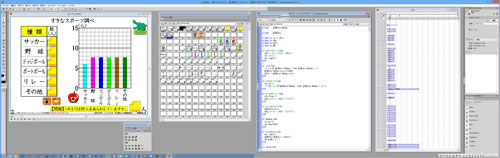

ついに出ました。Director 12の日本語版!

左の画像が,v12の画面です。11.5の時と,そっくり同じです。

左端は「ステージ」です。動きが見えるところです。演劇で言えば,お客様に見える舞台です。

隣は,「キャスト」。小さなマスに,ステージに登場している画像や,それを動かすエンジンなどを入れと置くところです。演劇で言えば,袖のようなところです。

その隣が「スクリプト」。ここにプログラムをどんどん書いていきます。シートのようになるので,スクリプトを複数起動して,作業を進めます。

紫のラインが見えるのが,「スコア」です。野球のスコアと同じで,左から右に流れていてきます。

でも,流していくようなアニメ的な作り方をすると,複雑なソフトが作れません。同じスコアにいる状態で,いろいろな動きを創り出します。

さて,今回のバージョンアップですが,購入方法が増えていました。

アップグレード版 42000円

サブスクリプション版

1年更新 1年26400円

1月更新 1月3200円

購入方法が複数になっていますが,私はいつものようにアップグレード版で購入しました。

もちろん,ダウンロード版です。

使ってみると,ほとんど「11.5」と同じです。

特に,「嬉しい!」という所はありません。

でも,マック版はiosに対応しているので,もう,それで充分です。

winで作って,マック版で微修正。それからiosへ。

何ヶ月かしたら,こんな流れでソフト開発をしているのだろうなと思います。

---

※「第2回 奇跡の算数セミナー」を7月27日(土)に開催の方向で検討中です。

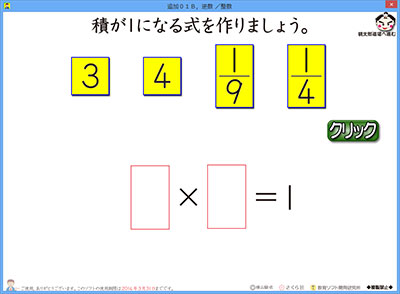

6年生の逆数のソフトです。

6年生の逆数のソフトです。

完成には,ちょっと道のりがありますが,「整数編」がいい感じで進んでいます。

カードが4枚あるので,パッと見たとき,「どれとどれだ?」という気持ちになるのですが,2問,3問とやると,その決まりに気が付きます。

「整数と分母に着目すればいいのだ!」と,誰でもわかってきます。

「自分で決まりがわかる」というのは,算数の思考で最も大切にすべきところです。「理解」の根源です。

なにしろ,算数は関係の世界でできています。この関係というのは,物を見ていても見える世界ではありません。事例を複数知ることで,頭の中に構築されてくるものなのです。

「関係の把握(理解)」には,あらく3タイプあります。

タイプ1(レベル1) 丸暗記

タイプ2(レベル2) わけを教わる

タイプ3(レベル3) 自分で創り出す

丸暗記は理屈(納得)は後からでいいという形になります。

わけを教わるのは,考えてもわからない場合によく行われれます。あらかじめ考えているので,納得感がでます。

自分で創り出すは,複数事例を見ることで,自然にわき上がってきます。

どれが良いかは,時と場合によりますが,PCの発達でタイプ3も選べるようになったことが,今の時代です。

明治以来続いていたタイプ2までの教育が,誰でもタイプ3までいけるようになったのですから,良い時代になったと言えます。

早めに完成させたいと思います。

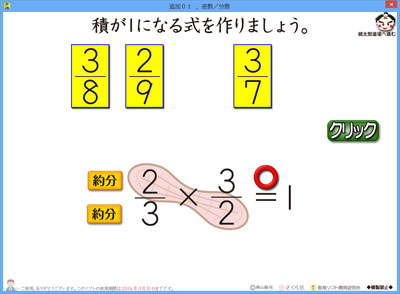

6年生の逆数のソフトです。

6年生の逆数のソフトです。

「算数・数学好きを増やす会」のMLに,試作品をアップしたら,いろいろとアドバイスを戴くことができました。

約分して確認をする機能もついています。

その際,「落花生で!」でとアドバイスをくれたのが藤本先生です。

算数に生き物はフィットします。算数は淡泊な教科なので,生き物が出てくると,そこが急速に暖かくなります。

画面を見ても,ちょっとホッとしますよね。

若い頃は,こういう仕掛けを,「算数の擬人化」と呼んでいました。

山中先生からは,「シンプル・イズ・ベスト」というソフト作りの基本をアドバイスいただき,桃太郎道場を大幅に作り直しました。

MLの皆さんとコラボしながら,ソフトが開発できることが,とてもありがたいです。

特に,「落花生」のような,現場からしか出てこない発想は,嬉しい限りです。

このソフトは「分数バージョン」です。

この先,もう1本「整数・小数バージョン」を作って,完成としたいと思っています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)