算数ソフトの活用場面をどんどん増やしたら、子供たちがとっても楽しく学習するようになったのです。

そうしたら、その場にいる奥田先生もどんどん楽しい気持ちになって授業が進むのです。

こういうこと、孔子の言葉にもありました。

これを知る者は これを好む者にしかず。

これを好む者は これを楽しむ者にしかず。

楽しんで学んでいることが一番です。

楽しいと、頭がパカッと開いた感じになります。

なんでも、吸収するぞ!という最高の状態になります。

ソフトに映し出された画面をみて、どんな決まりになっているのか自分で考えて、そうか!わかった!となって、楽しく理解が進みます。そのあと、さらにクリック・ドラッグで何問も練習して、すっかり習得します。

「もう、わかった!」「絶対、自信ある!」

こういう状態にたどり着くと、不思議なことにプリントを配っても楽しくなります。

そのプリントに、奥田先生オリジナルの工夫が凝らしてあります。

これは、たまりませんね。

授業のプランを立てるとき、「わかりやすく」と考えて、一応のプランができたら、そこにちょっと味付けをします。「子供たちを楽しい状態にする」味付けです。

子ども心がわかる先生は、この才覚が高いです。

周囲の人を楽しませようとする先生も、この才覚が高いです。

その奥田先生に選ばれている算数ソフトなので、私もとっても、うれしいです。

山口県で開催された「平成24年度やまぐち教育フォーラム」で,藤本浩行先生と記念撮影をしました。藤本先生が文部科学大臣優秀教員を受賞されたので,それが嬉しくて,一枚記念に撮影しました。

藤本先生は本も出されていますが,『みんな夢中になる わくわく☆ブラックボックス』も出しています。

ブラックボックスというのは,ちょっと知的な箱です。

県の特産品を勉強するときに,「三重県」の紙を上から箱に落とします。紙は,とうぜん,下から出てきます。途中,ボックスの中を通るときに,チョチョイと仕掛けがあり,裏返って,裏面に書いてある「伊勢エビ」の文字が見えるようになって出てきます。

何枚ものカードがこの「わくわく☆ブラックボックス」には,附属していますが,この藤本先生が構想されたブラックボックスは,箱が大きいので,学校で普通に使っているA4サイズの紙が使えます。ですので,表に「3×4=」と書いて,ウラに「12」などと,自作の問題をどんどん作って楽しむことができます。

自作問題を作るときに,藤本先生考案のアレンジがあります。

紙を二つ折りにして問題と答えを書くようにします。

すると,ブラックボックスで楽しんだ後,紙を開くと,上半分に「3×4=」と書かれ,下半分に「12」と書かれた掲示物ができます。

問題を出して楽しんだ後,掲示物としても有効活用できるのです。

嬉しいのは,1回やると,子ども達もやってみたくなり,実際にやると,ブラックボックスの仕組みが分かるので,今度は紙に問題を書きたくなってきます。

良い学習の方向へ自然に流れていきます。

藤本先生は,文部科学大臣優秀教員を受賞されているのですから,極めて優秀な先生です。その上,さらに,こういった授業への創意工夫の才にも長けています。

一緒に写真が撮れて,とても良かったです。

福山憲市先生の運営する算数のMLがあります。

たくさんの先生方が参加されているので,ときどき,書きとどめたいなぁと思うことがアップされます。

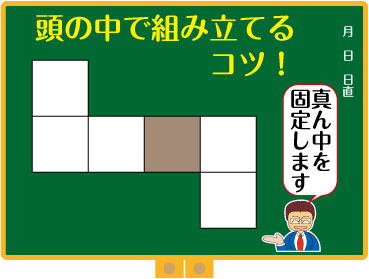

その中の一つに,展開図を頭の中で組み立てるのが,ちょっと苦手・・・というのがありました。

私も若い頃は,苦手でした。

ですが,とあるセミナーでフロアの先生から教えていただき,それ以来,展開図は得意中の得意となりました。

そのやり方は,とっても簡単です。

そのやり方は,とっても簡単です。

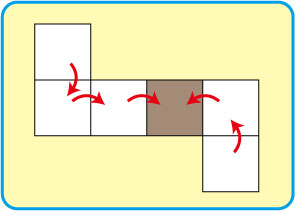

展開図の真ん中あたりの1面をノリで張り付けて固定した思うことです。

そうして,頭の中で,両端から折り曲げていきます。すると,連続して折る回数が3回と2回になるので,頭がついていけるのです。

これを固定しないで,一方の端から順に折り曲げていくと,5回連続折り曲げるので,頭の残像がついていけず,分からなくなります。

こういうちょっとしたコツは有り難いです。

これを子ども達に教えるだけでも,「さすが私の先生!わかりやすい!」となります。

さらに,この動きの軌跡を「矢印」で示せば,先生の頭の中での組み立て方が見えてきます。

「あっ,ボクと同じだ」と思う子が出てきたら(たいていは同じになるのですが),ちょっとした「共感」がわき上がってきて,先生と子ども達との関係は良好になりますね。

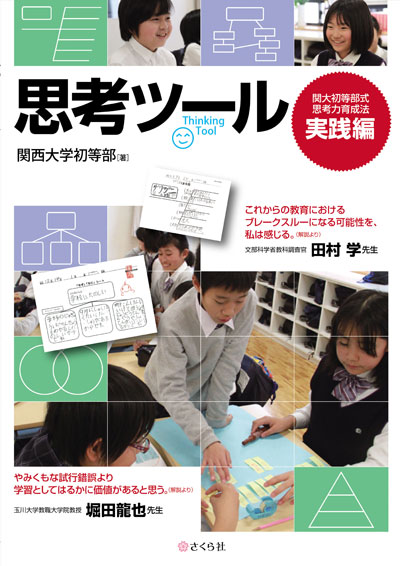

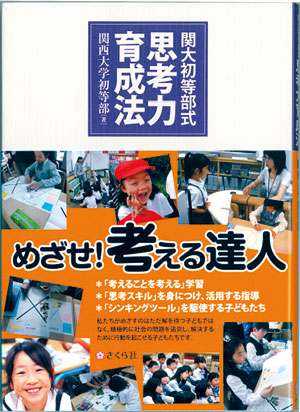

関大初等部の公開の1時間目。

見たいと思っていたミューズ学習です。

会場のアリーナにも驚かされましたが,もっと,驚いたのは授業中の子ども達です。

特に,隣の子同士で話し合いをしていたところ,ここは最高でした。

思考の仕方を考えるという非常に高度な話しが,行われていたのです。

こういう高度な話しを子ども同士がしていることにまず驚かされました。

さらに,その話しっぷりがいいのです。とってつけたように言葉を使っているのではなく,そういう言葉を使わないと伝わらないので,腹の底から出てきた言葉になっていました。「血肉化している」状態です。

これが5年生がやってのけているのです。衝撃的な話し合いでした。

来年は,もしかしたら,導入のあり方が変わって,子どもが自然に高度な話しができるようになっていくのかもしれないと,思っていました。

そうしたら,授業が全て終わり,三宅先生がこれまでの取り組みなどを話した中に,来年はこのような話しが自然にできるようにする,と明言されていました。

この瞬間も感動しました。そうして,子ども達の思考力開発のために心血を注いでいるのだと,非常に強く伝わってきました。

最後のシンポジウムも良かったです。堀田龍也先生の話も,田村学先生の話も,「簡にして要を得る」話しでした。実際に授業を見た後なので,なるほど,なるほどと思いました。

田村先生のお話しでは,思考力を育成する授業を行っている学校は関大初等部の他にも全国にあるのですが,関大初等部はその中心的位置にあるそうです。

ミューズ学習を学んだ先生方は,さらに他の思考力育成の指導も学び,どんどん改良されて日本の教育現場に安定定着をしていくのだろうなと思いました。

そう思っていたら,関大では中等部がすでに「考える科」を設立し授業が進んでいます。関大は時代をリードし続ける学校になりそうです。

フロアではメモを取る先生がとても多くいました。今,まさに,求められている授業なのです。

授業と離れますが,塩谷京子先生の板書に目が向きました。実にうまいです。

塩谷先生とは,まだ,お話しをしたことがないので,いつか,板書のお話を伺ってみたいと思います。

山口県セミナーパークというとても大きな,素晴らしく綺麗な施設で開催された,「平成24年度やまぐち教育フォーラム」に,さくら社のブースを出しました。

ブース会場に足を運んでくださった先生方の中に,「私,これを使っている!」と言ってくださった先生があり,感動しました。また,「噂に聞いているソフトを初めて見た!」という先生もいらっしゃいました。

つい先日,算数ソフトのサンプル版CDができたので,それをお渡ししました。学校購入を勧める場合に,パンフレットが必要になるので,サンプルCDとパンフレットをセットでお渡ししました。

パンフに書いてある価格を見て,「これは,やすい!」と皆さん言ってくださいます。

一つでも多く使っていただいて,算数を楽しみにする子どもが増えて欲しいと願っています。

嬉しいことは,さらに続き,文部科学大臣優秀教員として表彰された藤本先生が発表会の合間を縫ってブースに来てくれました。嬉しくなって,記念撮影をしました。

やまぐち教育フォーラムが終わった後,急ぎ,大阪に移動しました。関大初等部の公開を朝から見るためです。

福山憲市先生も関大初等部の公開に参加されるというので,無理を言って道中,御一緒させていただきました。それから,一緒に夕食を戴き,夜9時半頃までいろいろと話すことができました。

今,福山先生は割合の指導をしている最中で,その妙案を伺うことができました。キーワードは「たて」と「雪だるま」です。キーワードだけでは,まったくピンと来ないと思いますが,「たて」は,その昔,城ヶ崎先生が実践した方法でその時もこの方法は実感力が実に高い方法と感じました。

その方法に,福山先生は指導場面が来る前に気付いていました。こういうところが福山先生の凄いところです。教科書を等を見て,教材研究しているときのモードが実際の授業をしているかのごとき水準なです。

「雪だるま」は可視化です。しかも,頭・胴があるので,絵柄に方向性がでます。矢印の機能がそこに生じるのでこういう可視化は楽しさにプラスして分かりやすさを産みます。

もう一つ,大きく感動したのは,「ペア」で図に移動する思考です。問題文から図のどこに移動するかを明確にする工夫です。これを実際に動かしているそうです。さすがとしか言いようがありません。

「文章問題を解く」と一般に言いますが,「解く」というのは,実に大雑把な思考です。あれこれやることを,全部まとめた総称です。だから,「解きましょう」と言われても,何をどうしたらいいのか,分からない子が生まれます。そういう子に,「文章を良く読みましょう」と,これまた大雑把な言葉で考えさせるので,「自分はダメかもモード」が広がり,深まります。

「解く」と考えずに,文章題は「配置する」と考えます。

「何をどこに配置するのか」これを考えさせればいいのです。その時,重要になってくるのが,配置するという移動の様子を見せることであり,また,移動の軌跡を矢印で見せることです。

算数はそのものも動いていますが,算数を分かりやすく説明するときも動きを伴います。

その「動きの可視化」に重要なポイントとなるのが,「矢印」です。

そんなあれこれを話し合いましたが,福山先生の底知れぬ力に感服するばかりでした。

また,どこかでお会いして,お話を伺いたいです。

明日から,出張にでます。

荷物の準備を終えた後には,どの本を持っていくか,選びます。

今回は,荷物がちょっと重いので,読み進めるのに時間のかかる文庫本を2冊カバンに入れました。

1つは,『幼学綱要』で,もう一冊は『浄土三部経(上)』です。

ゆっくり,味わいながら読みたいと思っています。

今回の出張には,大きな楽しみができました。それは,行った先で藤本浩行先生と会えることです。

今回の出張には,大きな楽しみができました。それは,行った先で藤本浩行先生と会えることです。

何しろ,藤本先生は,「平成24年度文部科学大臣優秀教員表彰」で表彰されたのです。

自分の友達が,このような栄誉をうけたのです。嬉しいです。

藤本先生との記念撮影をしようと思っています。うまく撮影できたら,ブログにアップしたいと思います。

藤本先生が出された本の一つに『新任教師 はじめの一歩』があります。

この本を読んだ,明治図書の編集の方が,藤本先生に連絡をして,そこから,『信頼を勝ち取る「保護者対応」 (はじめての学級担任)』を刊行するに至りました。

どちらも,良い本です。

藤本先生の真面目な姿勢が良くでています。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)