『法華経』ですから,お経の本です。

『法華経』ですから,お経の本です。

お経というと,お坊さんが檀家にも分からない言葉で読み上げるあのイメージが強く,そのイメージから,とてつもなく素晴らしい事が隅から隅まで書かれているのだろうな,と思っていました。

ちょうど,孔子の『論語』が「学びて時にこれを習う・・・」で始まるように,いきなりググッと心に響く内容になっているものと信じていました。

読んでみると,いきなりマックスということはありません。ちょっとダラッとした感じです。しかしながら,来るところに来ると,ググッと深みが出てきます。

お話し仕立てになっているので,説法を伺うとすると,お経の方が耳に易しいと感じます。

途中,ちょっとテレビを見ました。そうしたら,偶然ですが,お坊さんが悩みに応えるところをやっていました。番組がバラエティなので,お坊さんが解答したのは,3つの中のどれかをあてるクイズになっていました。

私は,仏教の本をきちんと読んでいませんが,3つの中でお坊さんの解答はすぐに分かりました。心に入り込む方向で応えていたからです。でも,その解答が本当に良い解答かどうかというと,微妙でした。視聴者の私にもよく分からないだけでなく,番組の出演者からも意味が分からないとやたらといわれていたからです。

番組でやっていた悩みに,もし,儒学で応えたらどうなるだろうかと,ちょっと思いました。儒学の基本は孝ですので,そこから相談に応じる言葉がでてきます。なかなか良い解答にたどり着けました。

日本で生まれ育っていると,仏教に関しては,その断片をあちこちで見聞き体験します。ですので,それでも充分な気持ちになります。

でも,野口芳宏先生の教えは「根本・本質・原点」です。できるだけ,原点にふれるように歩むことが,良い生き方に通じる道となります。

そんな思いで,この本を開きましたが,読んでみると,とても勉強になります。儒学同様の面白さがあります。野口先生の教えの道を歩んできて,本当に良かったと,この本を読みつつも思いました。

良い気持ちになったので,今日,中巻を注文しました。

東京での打ち合わせは,ほるぷ出版さんとでした。

平成26年度に出すべき本の打ち合わせもしましたが,新たに,来年度出す本の打ち合わせもしてきました。

ほるぷ出版さんとは,お付き合いが始まって以来,毎年,児童書を出させていただいています。こんな有り難いことはありません。今回の企画も,精一杯知恵を出して,良い作品に仕上げたいと思っています。

もうすぐ,年越しです。

もうすぐ,年越しです。

今年も,例年通り,年越しに「夢仕事」をします。

新しい年に叶えたい夢を年越しに仕事します。すると,不思議と夢が叶うと信じています。

個人的なジンクスであり,験担ぎです。

若い頃は,自分自身が小さかったので,夢はあれこれと沢山持っていました。

年を重ねた今,ある程度のことを実らせてきているので,その上に夢を叶えようとするのは,ある意味,欲の亡者のような気もしてきます。でも,面白いもので,年が行くと,叶えたい夢の範囲が非常に狭くなります。狭いのですが,密度は濃く,道のりも長いです。

ですので,その道のホンの1つの願いぐらないら,叶えて欲しいと願ってもバチは当たるまいと思っています。儒学の道に外れない程度に,ちょっと謙虚に願をかけて,年越しの「夢仕事」を過ごしたいと思います。

そう思っても,まだまだ今年は残っています。バリバリに頑張って前進します。

打ち合わせがあり,東京へ出かける事になったのですが,ちょっと,十七条憲法のことが気になり,岩波の『日本書紀』第4巻を開きました。

打ち合わせがあり,東京へ出かける事になったのですが,ちょっと,十七条憲法のことが気になり,岩波の『日本書紀』第4巻を開きました。

十七条憲法には,当時の役人に向けた仕事の心得が書いてあります。

和をもって尊しとするに始まり,朝は早めに出勤し,退勤は遅めにしましょうというのもあります。読み返して,その通りだなと思います。

今回は,十七条憲法を作るに当たり,参考としていた書が何であるか,そこに注目しながら読みました。「三宝を敬え」とあるので,基本的には仏教系が多いのだろうなと思っていました。その確認の意味で読み返したのです。

そうしたら,全く違っていました。十七条憲法の大方は儒教系の書を参考にしているのです。

ということは,十七条憲法を制定する頃の都では,儒教的な考え方がよりよい考え方としてかなり浸透していたとわかります。

魏志倭人伝にも日本人は温厚と記されていますが,儒教の中庸の精神が,温厚な日本人には非常に良い感じでフィットしたのだと思います。

また一つ勉強になりました。

神戸で桔梗友行先生とお会いしました。

神戸で桔梗友行先生とお会いしました。

桔梗先生は事務局を担われているので,フロアの考えをホワイトボードに書き留める場面になると,スッと出てきて,どんどん書き始めます。

昨年も桔梗先生の書き留める場面を見たのですが,これが実に上手いのです。

何気なく書き留めると並列的な箇条書きとなります。ところが,桔梗先生は意見を聞いて,それをボードのどこに書くかをサッと判断し,適切なところにサラサラと書きます。その板書を見ているこちらの頭が自然と整理されてくきます。

その姿を今年も見て,上手いものだと関心しました。

その桔梗先生の本が『子どもの力を引き出す 新しい発問テクニック』です。中を開いて読み進めると,かなり経験を積んだ先生が書いたのではないかと思えるほど,しっかりと充実した内容になっています。

単なるテクニック本ではありません。発問を根本から考えて記した良い本です。

ですので,この本を読んだ先生は,きっと著者の桔梗先生はベテランの先生なんだろうとと感じると思います。しかしながら,巻末には10年目と書かれています。驚かされます。

良く本を読み,どんどん吸収していることが伝わってきます。

この本は6章立てです。

第1章 発問とは何か?

第2章 発問のつくり方

第3章 発問を使った授業の組み立て方

第4章 発問を活かすための技術

第5章 子どもが「問う」授業づくり

第6章 教師自身が「問う」

第1章の発問とは何かの滑り出しが「発問の5つの役割」です。

発問を考えるときは,どんな答えを導き出したいかが定まっている時なので,それが出るかでないを考えるので,発問の役割は意識に上がりにくいです。それを改めて考えてみると,桔梗先生の書かれた発問の5つの役割に,その見識の高さを感じます。

面白いと思ったのは,4章ぐらいから授業論へと展開が進んでいることです。発問という1つの行為に絞り込んでしっかり勉強した後なので,後半もなるほどと感心しました。

若い先生の中から,こうして頭角を現す先生がどんどん出てきて欲しいです。

良い本です。お勧めします。

神戸へ行ってきました。

到着して,ソフトが画面に映るかチェックしていたとき,ワイアレスマウスのUSBジャックを家に置き忘れていることに気がつきました。「マウスパッドでやるか」と思っていたら,関田先生が機転を利かせて,近所の量販店に買い込みに走ってくれました。

とても有り難かったです。

おかげで,快調にソフトを使って作法と算数の話しをすることができました。

作法の話しは,その最も重要な姿勢の話しから始まりました。

作法の話しは,その最も重要な姿勢の話しから始まりました。

「正しい椅子の座り方」です。

椅子の座り方には,本来,正しいも不正もありません。好きなように座って良いのです。

でも,椅子が日本の生活習慣に入り込んで来ると,状況が少しずつ変わってきます。「みっともない座り方」や「見事な座り方」を自然と感じてしまうからです。

そんなお国柄があるので,椅子への腰のかけ方にも,こういう姿勢が正しい姿ですと,定めるに至りました。それを記したのが『小学校作法教授要項』です。明治末期に文部省が発表した日本初の日常生活用の作法の指導要領です。これが,現在の日常作法の大元になっています。

その正しい椅子の座り方ですが,これがなかなか奥が深く,一つ一つ知っていくと,「なるほど!」と思うことの連続となります。

私の出番が終わり,一番後ろの席で次の講座を拝聴していたのですが,良い姿勢をし続けている先生が目にとまりました。

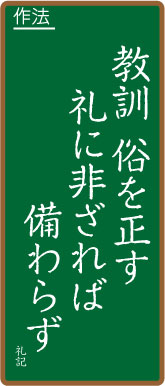

その時,フッと思い出したのが,「教訓俗を正す」です。

礼や作法を教わると,それまで何とも思わなかったことが,自分の中で実は今一歩の状態だったと思うようになります。そして,それを正そうとし始めます。

良い姿勢を続けていた先生は,自分の中に「姿勢の礼」を備え始めたのです。

美しいと感じる光景です。

明日,神戸へ行くので,その道中に読む本をカバンに入れました。

明日,神戸へ行くので,その道中に読む本をカバンに入れました。

今年最後の遠出ですので,道中,ゆっくり『礼記』を読んでみたくなりました。

そんな気になったのは,たまたま読み返してみた明治時代の古書『小学修身訓』に,右の一節が載っていたからです。

まあ,「修身」と書くと,すぐに「右翼」などと思う人もいるようですが,そう思うのは,修身を言葉として知っている程度だからです。

「身の修め方」ですよ。

言葉を換えれば,「よりよい生き方」です。

それを漢字で「修身」と書くと,途端に戦後アレルギー反応がでます。もう,60年以上も経っているのですが,未だにこの「戦後アレルギー」は国民的陽性を保っています。

それも無理からぬ事です。中身を勉強する機会がほとんど無いからです。学べば,「ああなるほど」「自分をもう少し高めてみたい」という気持ちになってきます。

右の一節,今風に書くと,次のようになります。

ちょっといい人は,姿勢が良くて,笑顔で,穏やかな言葉遣いをしますよ!

笑顔,言葉遣いは,世の中が接客業化している今日ですので,昔とは比べものにならないほど良い感じになっています。東京オリンピック以降,マスコミを通じて急成長したところです。残すところの姿勢も,立ち姿は皆さん実に素晴らしい姿になっています。気になると言えば,椅子に座るとちょっと弱めになるところです。でも,弱めなのがこの1点ですので,礼の歴史からみると,今の日本は非常に高度化していると言えます。

明日の神戸では,その弱めになってしまっている座る姿勢について,少しお話ししてきます。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)