6年の体積の2本目を「もっと!算数」にアップしました。

6年の体積の2本目を「もっと!算数」にアップしました。

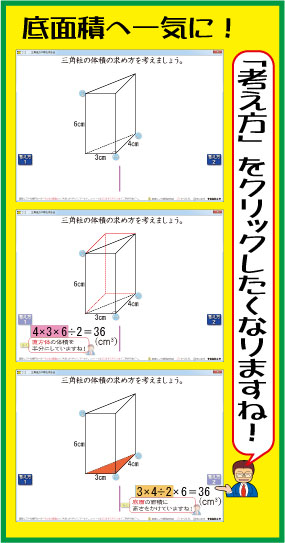

三角柱の体積です。

5年生の学習で,直方体の体積の求め方を習っています。

ですので,「考え方1」をクリックすると,

「直方体の体積÷2」

の式が出てきます。

式ができても,ちょっとわかりにくいです。

そこで,「答え」ボタンを押すと,直方体になるように赤い線がでて,式にも赤い色が出てきます。

でも,この考え方でずっと進めることはできません。

6年生ですから,

「底面積×高さ」

へと導きます。

それが「考え方2」です。

こちらでは,底面の面積に着目できるように作ってあります。

---

さて,この三角柱(時には,直方体)は,縦・横・高さの寸法を変えることができます。

その都度,体積を求める計算もできるので,やっぱりなかなか良い感じのソフトになっています。

また,「考え方」がボタンになっているので,「考え方」に興味が湧いてきます。

6年生の算数で,教室の気になるあの子たちが,「考え方」に興味を持つなんて,よっぽどの凄腕先生の指導を真似ないとできません。

でも,ソフトはそれがとっても簡単にできます。

ついでに言えば,「考え方」ボタンをクリックするとき,「見たい??」とじらせばいいのです。

もう少し,高度にしたい場合は,「何が出てくると思う」と聞くのもいいです。

「考え方2」では,1を見ているので,「どんな式が出てくると思う?」と聞けば,子ども達は考え始めます。それも,楽し気に。

考える場面がこんなに楽しい雰囲気になるので,気になるあの子も勉強に入ってきます。

こういう授業が続いたら,算数嫌いはどんどんいなくなりますね。

そうなって欲しいです!

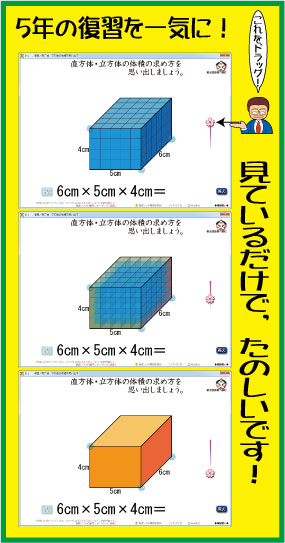

6年生の体積。その導入で使うソフトができました。

6年生の体積。その導入で使うソフトができました。

導入ですから,まずは,復習をします。5年生で習った,「直方体・立方体の体積」の復習です。

工夫した点は,ソフトを立ち上げると,基本中の基本のブロックタイプの立体が登場します。

これを見て,体積は縦・横・高さに並べて積んだ数を調べることが一気に思い出されます。

その後,桜スライダーを下に下げると,ブロックが消えてゆき,変わりに「縦横高さ」のフレームが出てきます。

これで,ああ,そうだったとなります。

ソフトを見せて,ものの数分で一気にここまで来てしまいます。

面白いのは,立体の頂点がドラッグできることです。頂点にある丸いボタンをドラッグすると,横幅3cmになったり,奥行きが1cmになったりと,思った寸法に簡単に変更できます。

これで,3問ほど体積を実際に求めてみるのもいいですね。

公式も思い出して欲しいところです。

右上にある「桃太郎」ボタンをクリックすると,桃太郎道場画面に切り替わり,公式を復習できるようになっています。

6年生の先生,使えるようでしたら,ぜひ御活用ください。

このソフトは,今日,「もっと!算数」サイトにアップされました!

うれしいです!

この先,三角柱のソフトと,角柱の公式を考えるソフトの2本を作る予定です。

今しばらく,お待ち下さい!

元ジャストシステムにいらっしゃった,現在,福分堂の村岡社長から,戦前の教科書を段ボールに2箱もいただきました。

元ジャストシステムにいらっしゃった,現在,福分堂の村岡社長から,戦前の教科書を段ボールに2箱もいただきました。

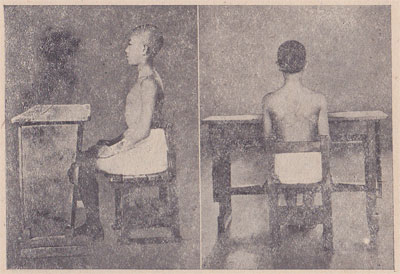

右の写真は,その中の1冊,『初等科理科 三』,つまり,小学校3年生の理科の教科書に載っていた写真です。

実に,良い姿勢ですよね。

教科書にも,「図のように,正しく腰をかけ」と出ています。

戦前には,この姿勢で座ることが正しい姿勢とされていたことが,よく分かります。

こういう姿勢のことを,森信三先生は「立腰(りつよう)」と言っていました。

「腰骨を立てる」 姿勢ということです。

立腰には10の功徳があると本に書かれたのは,九州大学医学部の教授だった池見酉次郎先生です。

1,やる気がおこる

2,集中力が出る

3,持続力がつく

4,頭脳(あたま)が冴える

5,勉強が楽しくなる

6,成績も良くなる

7,行動が俊敏になる

8,バランス感覚が鋭くなる

9,内蔵の働きがよくなる

10,スタイルが良くなる

『人間回復の医学』(創元社)

この効能は姿勢を良くしている本人の内に表れてくる効能です。

「内的効能」 とでも呼んでおきましょう。

正しい姿勢をすると,内的効能の他に,見ている人に映る自分の姿が変わってきます。

1.しっかりしている人に見える

2,心正しき立派な人に見える

これが徐々に自分に戻ってきます。

「姿勢がいいですね」というお声を頂くようになり,次第に,自分自身が

1,芯のしっかりした人になっていく

2,心正しき人になっていく

ようになるのです。

また,体と心とは密接につながっているので,写真のような正しい姿勢をしていると,悪い事を考えるのが難しくなります。首を曲げて,体も曲げる悪い姿勢をしていると,相応に悪い事を考えやすくなります。

その上,さらに,正しい姿勢をしていると,驚くべき現象が生じます。

A,一緒にいる人が良い姿勢になる

私は,打ち合わせの時も,できるだけ正しい姿勢で座るようにしています。

すると,同席の方が,だんだん良い姿勢になっていきます。

打ち合わせの途中で,姿勢の話しをちょっとしたら,その先は,相手の方もずっと良い姿勢でいようと努めてくれます。

「外的効能」が出るのです。

学校の先生が懇談会で,良い姿勢で座ったら・・・

話しの途中で,姿勢について,ちょっと話したら・・・

家でも御家庭でも,姿勢良くしようと心がける風潮が生まれてきます。

嬉しい姿が広がります。

沼澤校長先生のブログ「すぷりんぐぶろぐ」は,書評が素晴らしく,ほぼ毎日のように見学しています。

沼澤校長先生のブログ「すぷりんぐぶろぐ」は,書評が素晴らしく,ほぼ毎日のように見学しています。

野口先生の『国語科授業の教科書』の書評が最近アップされました。

そのタイトルは「大きな壁に気付く本」です。

その事例として,第3章の「4 机間巡視」について沼澤先生の読後感が書かれています。その読後感を読み,改めて「机間巡視」の言葉の重みに気付かされました。

同じ本を読んでも,積み重ねた経験の違いがこういう重みある読後感になるのだなぁと勉強になりました。

沼澤先生の「すぷりんぐぶろぐ」,お時間のある先生,ぜひお読み下さい。

--

本と言えば,「チーム算数」で城ヶ崎先生に,1冊紹介しました。『身体論』(湯浅泰雄著,講談社学術文庫)です。後日,少し紹介すると思いますが,武道とか茶道とか,修行,作法など,形から入る流派の先生にはお薦めの本です。

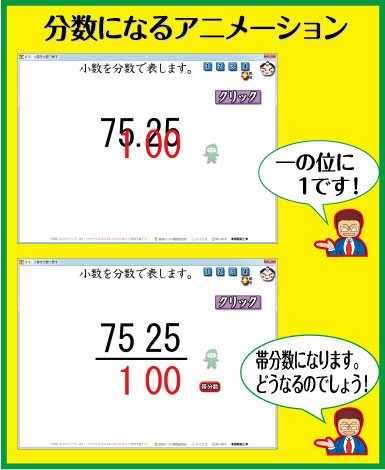

5年生の「小数を分数に直す」ソフト。

5年生の「小数を分数に直す」ソフト。

これを奥田先生がパソコンで動かし,ビデオに撮影してくれました。

わずか4秒ですが,小数が分数になる様子がよく分かります。

それを,ユーチューブにアップしてくれました。

大事なポイントは,一の位に単位となる「1」が来ると言うことです。

それ以下の所には,何もない「0」が続きます。

それが突然現れて,下に降りていき,分数となります。

赤でかいてある「10」が,ソフトを使わなくても見えてくれば,OKです。

このソフトですが,レベル1,レベル2,レベル3,レベル4と4段階で学習できます。右の小数第1位までのは,レベル1です。

レベル4は,下のように何十~小数第2位の数になっています。

十の位が登場することで,一の位に1を立てる意味が深まります。

最後には,帯分数にする機能もついています。

どんな表現になっているのでしょうか。子ども達に「算数の表現」を考えさせるのも楽しい一時になりますね。

もっと算数にアップしていますので,関心のある先生はぜひご覧下さい。

城ヶ崎先生,佐々木先生。いつもの二人に加え,今回は筑波大付属小の中田先生と,私立の小学校の押田先生が参加。中田先生も押田先生も算数の先生なので,多いに盛り上がりました。

今回は,城ヶ崎先生がノートパソコンを持ってきてくれたので,新作の6年の体積のソフトを2本披露しました。といっても,1本はまだつくり途中です。

1本目は,すでに5年生でつくったソフトに似たソフトなので,新しさが特にありません。

2本目のソフトは,ちょっと画期的なソフトになっています。ソフト自体が画期的というより,その考え方がちょっと良い感じという所です。

中身は,「角柱の体積の求め方を考える」ソフトです。

このソフトには,直方体と三角柱の図と,計算式が出ます。

重要になってくるのは,2つの計算式の方です。

図形と式を連動して見ることができるように設計していますが,これは,関心を式に向けるための装置です。

式に意識が向いてから,「両方の式に共通する計算法」を見い出すように促すことです。

この状態になれば,子ども達に公式を考える思考「公式化思考」に頭を集中させることができます。

このような話しをしていた時に,城ヶ崎先生が「ブラックホール」と「ビッグバン」を口にしたので,話はタイミング良くそっちに飛びました。この公式化場面は,「ブラックホール型」の場面です。

算数のブラックホールには巨大なのが3つあります。それについては,次回のチーム算数でお話ししたいと思います。

佐々木先生のアドベンチャー学習ゲームに算数ソフトを加えた実践。これは面白かったです。プリントには文章がかなり書いてあり,楽しみながら読書もできる面白仕掛けです。また,プリントには算数的配慮が随所にあり,佐々木先生の力量を感じました。とても良かったです。

城ヶ崎先生から,比喩の話しがでました。

今回は子ども達に比喩を考えさせる話しだったので,私からは「形に落とし込む」ようにと話しました。

古武道をやっている城ヶ崎先生には多くの説明が入りません。それが有り難いです。

会の最後に,福分堂の村岡さんからいただいた古書を1つお見せしました。

「墨塗り教科書」です。歴史を証言している本なので,みんな楽しみながらページをめくりました。楽しんで笑っているのですが,頭・心に何かしらの真剣さを感じる一時でした。

こういう雰囲気が私には「本物の学習」と感じられてきます。

「質が高く」,それでいて「ユーモアを内包している」教材は,こういう場面をつくってくれます。

算数ソフトもその一つです。

次回は,墨塗りしていない教科書と,墨塗り教科書とを見比べる企画になる予定です。

そうして,その次の回は,また面白い物を持っていきます。

初めて参加した中田先生も押田先生も楽しんでくれたようで,良かったです。

次回は何時になるのか,風まかせですが,楽しみです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)