これが足利学校でいただいた『論語抄』です。

これが足利学校でいただいた『論語抄』です。

「抄」は,元の内容から一部を抜き出すということです。ですので,この本には論語の一部が収録されています。

ということは,「論語抄」という同じ名前の冊子があったら,どんな内容が選ばれているかは,選び手によって変わってくるという事です。

そういう意味で,「抄本」は面白いです。

葉公,孔子に語げて曰く,

吾が党に直躬という者有り,

其の父羊を攘みて,

子之れを証す,と。

孔子曰く,

吾が党の直き者は

是れに異なり,

父は子の為に隠し,

子は父の為に隠す。

直きこと其の中に在り,と。

子路第十三の一節です。

父親が羊を盗んだ事を,子が正直に話しました。

しかし,孔子は,自分の里の正直は違いますよと言われ,父は子のために悪事を隠し,子は父のために悪事を隠します。

本当の正直はこの中にあります。

孔子の時代は戦乱に向かい,人々を法で治める時代になっていきました。

しかし,孔子は法で治めるのではなく,昔の王がそうしたように,徳で治めることが大切と考えていました。

その考えがとても良く出ているのがこの一節です。

人は放っておくと次第に堕落し始めます。

悪さもします。そんなときに,戒めを与え元の人に戻れるように働きかけるのが「法」です。

一方,「徳」は普通の人から少しでも立派な自分になろうと,少しでも善に向かいましょうと,自ら自分に向ける働きかけです。

法は他から与えられ,徳は自ら行う。

この大きな違いが,今の時代も見えにくくなっています。

親の悪行には,3度やんわりと話しますが,それでも親が聞き入れなければ泣いて言うとおりにします。それほど大切にするのが親なのです。親を大切にする事こそが,孝のはじまりであり,親を自分以上に大切にするからこそ,我が身を傷つける事を良しと思えず,兄弟も子も友も大切にできるのです。

羊を盗んだのですから,それをかばう子も一緒に罰せられます。場合によっては命を落とすかもしれません。そこまでして親をかばう子の姿。その思いに,なんで親が気付かないでいられましょう。きっと改心し,善に向かおうとします。

法という他からの力に頼らず,自らの心で善に向かおうとする事,これこそが真っ直ぐな正直の道です。

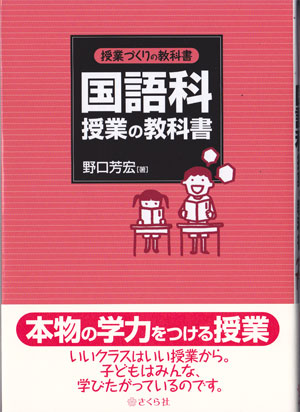

こういう有り難いことを学べた1日でしたので,野口先生のお話も一段と心に響きました。

こういう有り難いことを学べた1日でしたので,野口先生のお話も一段と心に響きました。

私が好きな論語の本は『論語』(吉川幸次郎著 朝日選書)の上下巻です。

栃木県の足利市で野口塾が開催されました。今回は,足利学校で学ぶというオプションが付いていました。

栃木県の足利市で野口塾が開催されました。今回は,足利学校で学ぶというオプションが付いていました。

足利学校というのは,日本最古の学校ですので,この機会を逃したら・・・という思いで参加しました。

写真の門に「学校」とあります。小学校で勤めていたので,この「学校」という言葉は心に響きます。

ところで,この「学校」という言葉ですが,記録に残っている最古のものは「孟子」と言われています。随分前の事ですが,そんな一節を作法の本で読み感動した事を覚えています。

ちょっと気になり,岩波文庫の『孟子』を読んでみました。

読み進めていくと,「庠序(しょうじょ)学校」とありました。

昔,中国に「庠序」という名前の学校があったという事ではありません。夏の時代には「校」と呼び,殷の時代には「序」,周の時代に「庠」と呼んでいたのを孟子がまとめて書いたのです。それぞれ学びの場の名称で,「校」は「教える」という意味だと,孟子は書いています。

「庠序校」でも良かったのでしょうが,思うに,一番古い周の時代「校」にある種の敬意をもって,その前に「学」をいれたのでしょう。それが今の普通名詞になっています。孟子がどれほど読まれてきたかが伝わってきます。

そんなことをフッと思い出しながら,この門をくぐりました。

それから30分。論語のお話しを伺いました。

論語抄から3つお話しを頂きました。

有名なところですので,私でも多少知っていました。知っている状態でお話を聞くと,話しは実に味わい深く感じられてきます。

この感覚は,授業にもいえることです。

この日も,算数ソフトのお話しをしました。子ども達がソフトを見て内容を理解した頭で,教科書を見るとどうなるか,ということです。

教科書に書いてある事柄への理解が深まります。

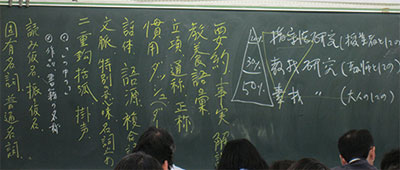

野口先生のお話は,何時にもまして濃い内容でした。下の板書からも,そのすごさが伝わると思います。

今回野口塾で,友達の駒井康弘先生がお話しをしました。実践的に研究を進めている「素読」のお話しです。

私には,かつて無いほど素晴らしいお話しとして聞こえてきました。1日5分の素読が,荒れている学級を前向きな学級へと変えていくのです。素晴らしい事です。しかも,簡単です。素読に使う最高のテキストとして,まずは野口先生の『言葉と作法』(登龍館)を使えばよいのです。クラスが落ち着いて来たら,大学などへと進みます。

参加された先生方の感動も呼んでいたのが印象的でした。

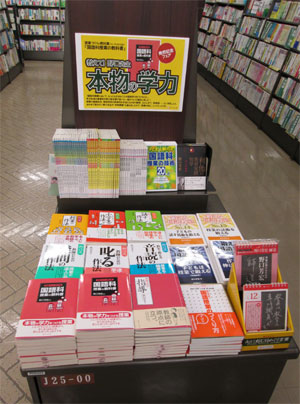

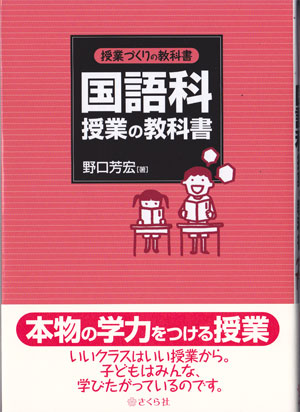

東京の神保町にある,三省堂の本店4階です。

東京の神保町にある,三省堂の本店4階です。

このコーナー全部,野口芳宏先生の本です。 感動のあまり,店員さんのお許しを得て撮影させていただきました。

正面平積みの最前列にあるのが,野口先生の最新刊『国語科授業の教科書』です。

この本が10月に発売になるというので,三省堂さんが野口先生のフェアを企画してくださいました。

2列目,3列目に左半分には,学陽書房さんの作法シリーズが並んでいます。大評判のシリーズです。右側には,明治図書さんの鍛える国語シリーズです。そうして,奥の棚に面陳されているのは,『子どもを動かす国語科授業の技術20+α』(明治図書)です。大きな「20」が目印です。

その右側。面陳されている黒い本がありますね。これがあの有名な『利他の教育実践哲学 ―魂の教師塾―』です。小学館さんがここ一番で力を入れてくださった上製本です。

非常に豪華なコーナーです。

本もこうして生き生きと展示されると,書展に足を運ばれた先生方が,手にとって下さいます。そうして,「良いなぁ」と思ってくだされば,本がレジに運ばれます。

勉強された先生が,その英知を子ども達の成長へとつなげてくれます。

素晴らしい循環です。

野口芳宏先生のコーナーは,10月中開催されています。

東京へお越しの際は,ぜひ,神保町の三省堂本店へ足を運ばれてください。

※三省堂の皆様,撮影させていただき,ありがとうございました。

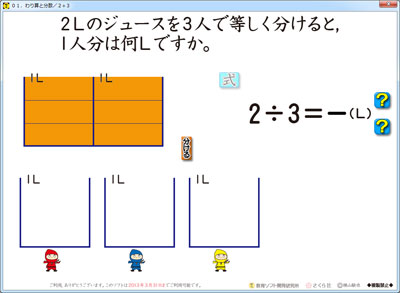

5年生の「分数と小数・整数」のソフトが1本,「もっと!算数」サイトにアップされました!

5年生の「分数と小数・整数」のソフトが1本,「もっと!算数」サイトにアップされました!

5年生の先生,単元がやって参りましたら,ぜひ,御活用くださいね!

2リットルのジュースを3人で等しく分ける場面です。

「等分」ですから,式は「2÷3」です。

授業では,既習の通りにわり算をするのですが,すると,0.666・・・となり,循環小数となってしまい,どこかで四捨五入と相成ります。

でも,今回は四捨五入で一件落着をさせる分けにはいきません。

永遠に6666666・・・・となってしまうね,というところから,他の方法は無いものだろうか・・と分数へ持っていくのですが,そこが何とも歯がゆいです。

そこで,実際に分けてみると,これが分数で表すのに,ちょうど良い感じとなります。

ソフトですから,等分するのは,至って簡単です。「分ける」ボタンをクリックするだけです。

すると,オレンジジュースが飛び出して,忍者の入れ物に等分に別れて入ります。

なかなか面白いです。

このジュースの移動を見ることで,3等分の意味もつかめますし,答えが2/3リットルになっていることも,見た目で分かります。

すると,そこから,どうやら,「2÷3」は「2/3」になるんだな,と結びついてきます。

こういう「わり算の式」と「分数」とを結びつける学習で,このソフトはお役に立ちます。

ちょっと気になるのは, 式の右端にある2つの「?」ボタンです。

上の「?」をクリックすると,式の「2」が飛びだし,「分子」の位置に移動します。

下の「?」をクリックすると,式の「3」が飛びだし,「分母」の位置に移動します。

視覚的に,式と分数の関係を頭に印象づける効果があります。

シンプルな作りですが,なかなか面白いです。

ぜひ,お使い下さい。

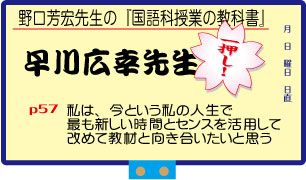

愛知県の早川広幸先生からも,『国語科授業の教科書』の「一押し!」を教えていただきました。

愛知県の早川広幸先生からも,『国語科授業の教科書』の「一押し!」を教えていただきました。

57ページです。

「私は、今という私の人生で最も新しい時間とセンスを活用して改めて教

材と向き合いたいと思う。」

教えていただいたところを読み返してみると,そこは一読したときより,強く光を放ってくれます。

この4行後に,次のようにあります。

「全く同じ手法や発問を私は『原則的に』は用いない。」

「全く同じ手法や発問を私は『原則的に』は用いない。」

「今回の勉強会のために私は何かしらの新しい発見と夢をその会場に持っていきたいと思うからだ。」

気が引き締まります。

早川先生のおかげで,また,良い一時を過ごせました。

私には授業をする場がないので,このエネルギーを算数ソフトに向けて行きたいと思います。

目下,5年生の「分数と小数・整数の関係」のソフト開発をしています。

この単元の肝は,「分数を上から読むと『分子÷分母』と読むのだ」ということを学ぶ事です。

下から読むが「分数読み」ならば,上から読むのは「わり算読み」とでも話しておくと良いです。

これで,分数とわり算の関係がしっかりしてきます。

ただ,これは単なる暗記となってしまいます。それを補う理解に役立つソフトを開発しています。

そのことについては,昨日,ちょっと書きました。

野口先生のお言葉である「新しい時間とセンス」「新しい発見」などは,黒板とチョークでは理解が難しい所を,ソフト開発で新しい算数の姿を示したいという私の思いを強くしてくれています。有り難いお言葉です。

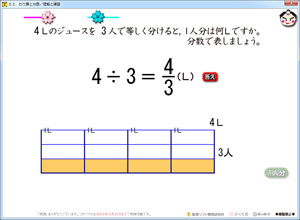

5年生の「分数と小数・整数の関係」のソフトです。

5年生の「分数と小数・整数の関係」のソフトです。

といっても,これは2本目です。

ちょっと,良い感じにできました。

「答え」ボタンを押すと,式の数字が飛び出します。

「4」は「分子」の位置へ。

「3」は「分母」の位置へ。

この動きを見ていれば,わり算と分数の表記の関係はつかめます。

急ぎで授業をすると,こういう表記の関係に力が入る授業になりがちですが,このソフトは急いでも,図をしっかり見る事ができます。

「式」と「1人分」の図を見ていると,次第にどうして,「4/3」と表示できるのかの意味が見えてきます。

なぜなら,桜スライダーを動かすと,それに応じて,図も変わるからです。

図を見ながら,ピンクの桜を動かす。

図を見ながら,青の桜を動かす。

一つ一つの変化を見ていくと,「はは~ん」となってきます。

「1Lを3人で等分する。それが4Lあったら?」という意味が,簡略されて「4Lを3人で分けたら」となっているのだと理解が進みます。

単位量当たりの考え方が,そのまま生きてきます。

こういう高い図解力を示せるのが,算数ソフトです。

ソフトを愛用する先生が増えるのもうなづけます。

もう少ししたら,もっと算数サイトにアップする予定です。

アップされましたら,ソフトファンの先生,じゃんじゃん使ってください。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)