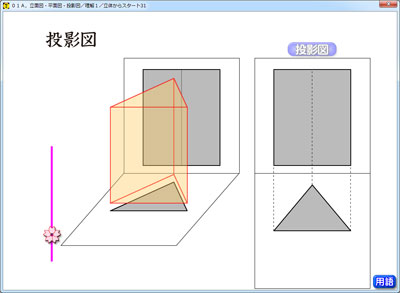

中学1年の空間図形の中に,投影図が出てきます。

中学1年の空間図形の中に,投影図が出てきます。

このソフトがようやく仕上がりました。

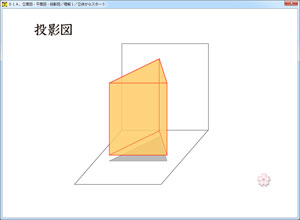

折り曲げた図と,真っ直ぐな図の両方を見比べることができます。

たいした工夫ではありませんが,三角形が少し動きますので,動かしながら,両方を見ると,それなりに,「きまり」が見えてきます。

・折れている図は斜めにゆがんでいる。

・同じような比率で三角形変化する。

・投影図の点線は,平面図の三角形の頂点とつながっている。

・てっぺんの頂点が底辺の下に来ると,立面図の点線が実線になる。

このような理解ができる上に,数学的センスとして次のことも感じ取れます。

・両方の三角形は似たような比率で変化している。

教科書の図を見て,このようなことがサクサクと頭に理解できる子ばかりなら,何の問題もないのですが,小学校段階ですでに気になっているあの子たちも中学へ進学しています。

頭に強めの「算数バリア」を作っている子です。

中学へ進めばさらに強烈な「数学バリア」になります。

バリア持ちの生徒でも,こういう数学のソフトを見たら,「オッ!」と思います。

ワイアレスマウスを回して,本人に少し操作させたら,「グッ!」と来ます。

面白くなってくると,数学用語も覚え始めます。学んだことが,なんだか簡単に思えてきます。

これが,力が出た一つの姿です。

授業づくりネットワークの大会では,話題の菊池先生が午後からの御講演となっていました。今や時の人で,超多忙だろうからお会いできないだろうなと思っていました。そうしたら,午前のプログラムが終わったところでお会いできました。良かったです!多くの先生方が前向きに体を張って頑張っていることを世間に伝えて欲しいです。

長瀬先生ともお会いし,一緒にお昼を頂きました。社会の先生で,江戸時代の学習法などからも多いに学ばれています。私も感心があるので,この先もあれこれ情報交換できたら,楽しいだろうなと思います。そう思って話しをしていたら,『「学び」の復権』(辻本雅史)を紹介してくれました。購入して読んでみたいと思っています。

--

驚くほど複雑なプログラムを求められているのがこの投影図のソフトです。

驚くほど複雑なプログラムを求められているのがこの投影図のソフトです。

昔は小学校でも教えていたのですが,なかなか投影図の概念を伝えるのは難しかったです。

それを少しでも「なるほど,そういうことか!」と思ってもらえるように,工夫して作り込んでいます。

今,ようやく半分ぐらいです。ここまでできたので,あと,もう一踏ん張り頑張って,あれこれ作り込みを進める予定です。

完成は来週中かなと思います。

上條先生とお会いして,あれこれ話し込んで,授業づくりネットワークの大会にちょっとだけ参加することにしました。

開会式の終わり頃に入れたので,お目当ての武田信子先生と上條先生の講演と対談に間に合いました。

会場の後ろの方に座って,フロアをざらっと眺めたら,定位置に佐藤先生がビデオをセットして座っているのを発見。この段階で,講演後は佐藤先生にインタビューと決まりました。

インタビューして,実に感動しました。

佐藤先生は,5年生の途中から算数を任されました。最初の仕事がテスト。なんと,女子は平均点が20点なのです。やる気が感じられない答案用紙。テスト時間も45分では終わらず80分かかり,それでも成果が出ないという惨状でした。

その次の単元を佐藤先生が指導するのですが,まだ,若いので腕が思うようには立ちません。とりあえず,普通の指導をし,最後の振り返りで算数ソフトを30分ほど使いました。

そうしたら!そうしたら!

子ども達がみるみる変わっていったのです。

ワイアレスマウスで順にクリック。これを一人一人やらせたら,もう,算数ソフトの世界に夢中です。「もっとやりたい!」の心に急変したのです。

そこで,佐藤先生は子ども達に言いました。

「何回か見たので,何か気がついたことがあるだろう?」「何か,きまりが見つからなかったかい?」

このような言葉かけをしたら,子ども達は口々にあれこれ言いだしたのです。算数無気力だった子ども達が,一気に算数のきまりを言い出しました。

佐藤先生は,子ども達の言葉を受け,黒板にきまりを整理したそうです。

そうして,ソフトをやり終え,「自分なりのまとめをしましょう」「何が分かったか書きましょう」と投げ,「算数用語を最低1つは入れて欲しいな」とも促しました。

きまりを見つけさせる。

子どもの言葉を整理する。

自分なりにまとめさせる。(算数用語を使う)

どれも,非常に高度な指導です。それを自然な流れとして使いこなしています。さすがです。

そうして,いよいよテストをしようとしたら,「算数ソフトでもっと勉強したい!」と子ども達が願い出てきました。そこで,「テスト時間が短くなるけど,それでもいいのかい」と返したら,「30分で良いです!」とクラスがまとまったそうです。

算数無気力のクラスが,算数のテストを30分でやり遂げる形にまとまり,しかも,ソフトで勉強を続けたいと願うのです。これこそ,本来の学びの姿です。そんな姿に,あっと言う間に変容したのです。

テストの結果は,男子も女子も平均点で90点を超えました。

算数ソフトを振り返りに活用し,子ども達にきまりを見いださせるように促します。

こうした授業で,驚きの成果です。

しかも,これを若い先生が無理なく自然に行ったのです。

実に,嬉しいです!

--

1年ぶりぐらいでしょうか。

久しぶりに,上條先生とカフェで話しをしました。

暑いのでアイスコーヒーを頼んだのですが,その氷がすぐに溶けてしまうほどの熱い話を上條先生はされていました。「質的研究」の話しです。

私は「質」と聞いてしまうと,どうしても弁証法モードになります。

一つの現象を,変化の一過程ととらえる考え方です。

その変化の途中に,量から質に変わるという驚きの現象が起こります。

でも,上條先生の話される「質」は,こういう質とはちょっと違っていて,その質を説明するために「量」の話しがあり,「量」が排斥している所に「質」が位置していました。

詳しいことは,上條先生がどんどん書き表すでしょうから,そちらを見ていただければと思いますが,この「質」の研究は私が若い頃から着目していたところに,スポットが当たる研究のようで,とても興味を持っています。

「量が排斥しているところの質」という着目は,実に優れたところで,ここを弁証法的な変化の過程として見ていくと,質に着目することが,結果的に量の方にも大きな変化を生じさせる事になります。

ここの理解が小学校の現場ではなかなか見えにくくなっています。また,見えたとしても,大きな変化起こすにはどういうアクションが必要なのか,と言うところで,蓄積された「教育文化」がベールを作ってしまいアクションの創出がなかなか困難になっています。そんなところにも風穴をあける研究になりそうで,興味が湧いてきています。

上條先生とは,またお会いすることになると思っています。

ゆっくりお話しができる時に,研究の続きを伺って,私も私なりに思うところをお話ししてみたいと思います。

山口県の徳山市で開催された教育講座。この2次会が,もしかしたら記念すべき2次会となるのかもしれません。

佐藤先生からのメールによると,神奈川の岩瀬先生も活用発表をあれこれ見当されているそうです。有り難いことです。

—

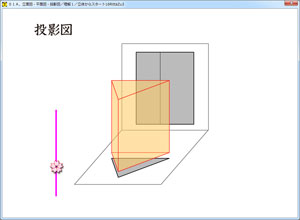

これは,中学1年の投影図のソフト(作り途中)です。

これは,中学1年の投影図のソフト(作り途中)です。

昔は小学校で教えていたのですが,学習量を減らす流れになって,中学へ行ってしまった単元です。

科学はどんどん発展しているのに,教育現場では後退が起こっているのですから,悲しいです。

再び小学校に降りてきても,子ども達が問題なく投影図を理解できる,そんなソフトを作りたいと思っています。

そのためには,まだまだ作り込まなければなりません。一週間はかかりそうですが,多いに頑張ろうと思います。

藤本浩行先生の御尽力で,山口県の徳山市でお話しをしてきました。

「作法」と「算数ソフト」です。

浅村先生,村井先生ともお会いでき,とても楽しい一日になりました。

懇親会は驚きまくりました。

「算数ソフトの実践交流会」という状態でした。

延々とこういう事とがあった!と話しが続きます。しかも,その話しがどれもこれも驚きの連続です。

とくに,際だって驚いたのは,佐藤先生が平均点20点台の女子,平均点60点台の男子をともども90点に引き上げたことです。女子は450%アップです。考えられない向上です。それと同時に,どうして平均点20点なんて事になるのか,そっちの方が気になりました。聞けば,完璧なまでの無気力だそうです。それが,ソフトを持ち出したら,反っくり返っていた体が前向きになり,無言の子が声を上げ・・・。あっと言う間に1単元が終了しテストをしたら,男女共々平均90点越えです。5年生でも,ソフトを使うと急速に生き返り,意欲的になるのです。

藤本先生からも次々とソフト実践のドラマを伺いました。

そうして,「算数ソフト実践」を交流する会を東京で開こう!と,なりました。

代々木にオリンピック村があるので,そこで・・・と声が上がったら,阿蘇青少年の家に勤務されている片野先生が,それは勤務先と強い関係のあるところで・・・と,これもまた盛り上がりました。

佐藤先生は,関東で算数ソフトのお話しをしてくれそうな先生方のお名前を次々とあげていました。若いですが,交友関係が実に広いです。それだけでも,素晴らしいことです。

藤本先生や佐藤先生が切り盛りして,良い会が開けて,その上,色々な視点で実線や活用法を紹介できたら,それを本にする道も見えてきます。

今回の徳山の会は,算数ソフトがいよいよ使う先生方のお力で前進していく大きなターニングポイントになったような気持ちになっています。

私も側面から,しっかりと応援をしていきたいと思います。

「作法」の方でも,ちょっと驚くことがありました。

家に帰ったら,熊本の桑崎先生からフェイスブックメールがありました。熊本市にある山崎菅原神社の宮司さんが発行している「ひとひらのことのは」というニュースレターの最新号に私の作法の本が紹介されていると,知らせがあったのです。

PDFが添付されていたので,早速読みました。 写真入りで『明治人の作法』が紹介されており,「お子さんがいらっしゃる方だけではなく,多くの方に読んでいただきたい一冊です」と結ばれていました。

作法の話しをしてきたばかりだったので,感慨深く読ませていただきました。

作法も,ディレクターで作ったソフトを使ってお話しをしました。

若い先生が,「あのソフトが欲しいのですが・・・」と申し込まれました。算数ソフトは有料ですが,作法のソフトは無料でおわけしているので,メールアドレスを送って下さいとお話ししました。

そうして,帰り道,倉敷で途中下車し,新納先生とお会いしました。

懐かしい話しもしましたが,新納先生の研究を伺ったら,急に盛り上がりました。

やっぱり,真剣に取り組んでいる話しは面白いです。

新納先生は研究を進めるうちに,自分の人生観そのものまでが代わりつつあるというのです。これは,素晴らしい研究です。単なる頭の研究でなく,生活に還元できる研究です。ある意味,私の作法の研究に似ています。

きっと,新納先生の研究は,時間と共に,世の中から求められるようになり,新納先生のお考えを取り入れています」という声も思わぬ所から上がるようになると思います。

私も新納先生から学びつつ,しっかりと応援していきたいと思います。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)