友達の先生方のブログをよく読みにいっています。

その中で,毎号毎号,「よく考えているなぁ」と感心させられるのが,山中伸之先生のブログ,『山中伸之 実感教育ブログ』です。質の高いブログなので,気に入っています。

その最新号は「 職員研修で算数ソフトの紹介」となっていました。もしかしたらと思って読み進めたら,算数ソフトを先生方に御紹介下さったときの様子などが記載されていました。とても,嬉しい記事です。

山中先生はブログで,算数ソフトを5つの場面で御紹介下さっていました。

--

○動かして見せられるところ

○数値と連動して半具体物を見せられるところ

○何度でも繰り返して見せられるところ

○楽しく見せられるところ

○次々と問題を出せるところ

--

この場面分けが嬉しいです。

さらに,一つ一つの場面をご覧になっていた先生方からは,時として「感嘆の声」が上がったそうです。

算数の教材を紹介して,あるいは,算数の指導法を紹介して,感嘆の声が上がることは滅多にありません。理科の実験法を教わっているときには,「オオッー!」とか,「すごーい!」とか,声に出たり,身を乗り出したりします。一瞬で色が変わったり,光がついたりと,感動的場面があるからです。

算数ソフトには,理科実験に近い感動があるのだと思います。

先日,チーム算数の集まりがありました。

そこで,ちょっと話題になったのが,算数ソフトも「使い込んでる先生は,ソフトの活用の仕方がどんどん上手くなる」ということです。

初めて使っても効果的ですが,使いこなすと,いっそう感じが良いようです。

使う先生が増えてきているので,算数ソフトの話題も豊富になってきて,とても嬉しいです。

仕事が一段落したので,教育論の本を読み始めたのだが,これがあまり面白くありません。

顔を上げたら,そこに『五経・論語』があったので,それを取り出し,ぱらぱら読みました。

礼記のところで,孔子が仇討ちについて弟子に話しています。親の敵がいるような所へは仕官しないのです。 孔子がこういうのですから,普通の人は敵がいても仕官できるのなら,敵に気付かなかったことにして,まずは飯の心配を無くすことを選んでいたように思えます。面目より飯と考えるのは自然な成り行きです。

そう思うと,孔子は日本の武士道に近い感覚を持っていたようにも思えます。

さらに,パラパラとめくったら,『春秋左氏伝』の初っぱなのページが偶然開きました。

『春秋左氏伝』というのは,今から3000年ほども前のことを記した中国の古典です。その初っぱなから,分数の概念が出てきます。

国の中に邑があるのですが,大きい邑でも,国の三分の一を超えず,中の邑なら五分の一,小は九分の一と昔から決まっていると述べられています。

読んでいる本は日本語訳ですので, 本当に分数が使われていたのかどうか,ちょっと疑問が走ったので,インターネットで調べてみました。中国のサイトです。

運良く,左氏伝を紹介しているサイトと出合いました。

「大都不過參國之一,中五之一,小九之一。」と載っていました。

ただの三分の一ではありませんでした。「三国の一」でした。中国語に詳しくありませんが,分母に単位「国」が付いていると受け止められます。面白い表現です。

一度単位が付いたら,即座に続く所では,「五の一」「九の一」と単位を省いています。これも勉強になります。

省略しても意味が通じるなら,それで良いと考えているのだろうと思えてきます。読み手の補う力を活かした記述とも思えます。

ここに来て,急に日本の古い本が気になりました。

『豊後国風土記』を開きました。700年頃の記録ですので,今から1300年ほど前の作品です。

分数と思える記述は「分両国」とあるぐらいで,国が二つに分かれるという話しです。分数以前の段階です。

左氏伝の「五之一」は,昔からこの広さを超えないのがしきたりで,これを超えると,国が危なくなるとされています。ということは,3000年よりずっとずっと昔から,中国では分数が問題なく使われていたことになります。

昔の中国は算数数学大国だったことが,こんな所からも伝わってきます。

教育論の本は面白くないのですが,また,続きを読みます。つまんないと感じる本を読むことも,面白い本への興味を強める妙な効果があるからです。

仕事でイラストレーターというソフトを使っています。

仕事でイラストレーターというソフトを使っています。

大量のデータを作ることになったので,バリバリで使っていたら,保存するときに「不明なエラーが・・」のメッセージが出て,うんともすんとも行かなくなりました。

あれこれやってみましたが,どうにもダメで,一部データを,始めから作り直す道に進みました。

これで,良い感じで仕事が続けられると思っていたのですが,翌朝,つまり,今朝です。

PCがダウンしました。

そういうこともあろうかと思って,補助マシンを脇に用意してあるので,そちらを立ち上げたら,そっちもダウンです。

いろいろやってもダメだったので,師匠に電話して症状を話したら,グッと来るアドバイスを頂くことができました。

そうして,昼過ぎ,有り難いことに復旧しました。

しかも,イラストレーターのエラーメッセージも出なくなりました。

とっても快調にサクサクと仕事が進み,今日は午後から快調でした。

--

もうすぐ,5年の体積ソフトの販売を開始できそうです。

これで,ダウンロードという手間がかからなくなります。

CDでサッと使いたい先生のお役に立てられるかと思うと,嬉しいです。

初売りは,山口の講座となるかもしれません。

楽しみです!

毎年開催をしている,小学館での野口塾。それが今年も8月17日に開催されます。

例年ほぼ満員なのですが,今年は早くも満員御礼となり,後からお申し込みの先生方には,誠に申し訳ないのですが,キャンセル待ちとのことです。

7月7日に開催された,素麺流し野口塾も満員御礼でした。地元の木更津技法研の先生方には参加をご遠慮いただくほどの盛況でした。

9月1日(土)の「教育の原点セミナー」も,すでに30名規模になりました。

こちらは,まだ申し込みできます。野口先生と一緒に勉強を!と言う先生,ぜひ, お申し込み下さい。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┃2┃第3回 教育の原点セミナー

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

「原点セミナー」で教育の本質・原点を見直しましょう。

全18講座! 多種多様な講座から学べます。

教育の根本から明日の具体的実践まで学べます。………………………………………………………………………………

期 日:9月1日(土)

会 場:植草学園大学 〒264-0007 千葉県千葉市若葉区小倉町1639番3

http://www.uekusa.ac.jp/

参加費:5000円(当日,受付でお支払いください)

★昼食は各自ご持参ください。

日 程:

10:00~10:25 基調提案 野口芳宏先生「教育の原点とは何か」

10:30~11:00 分科会

体育指導の3要素,身体のつくり・使い方,意識/城ヶ崎滋雄先生

教師のための『見える』仕事術/山本正実先生

11:00~11:30 分科会

子供が変わる作文指導/井関和代先生

考える力を育てる算数の授業/岩瀬正幸先生

11:35~12:05 分科会

想像画の創りかた/鈴木夏来先生

育ち育てる教師力/藤本浩行先生

13:00~13:30 分科会

心・技・体を育てる8の字・大縄跳びの指導/松尾英明先生

心に響く叱り方/中嶋郁雄先生

13:30~14:00 分科会

思考を促す社会科授業/千葉真先生

教師人生に活かす中国古典/駒井康弘先生

14:00~14:30 分科会

音読力を鍛えよう!/神部秀一先生

「楽書き」「楽習」で、学力向上/関田聖和先生

14:40~15:10 分科会

インプロ・ディベートで学ぶ、論理的思考/竹村和浩先生

校長になってから学んだ指導技術/松澤正仁先生

15:10~:1540 分科会

説明的文章の読解技術/照井孝司先生

実感道徳授業はこう創る/山中伸之先生

15:40~ 全体会 野口芳宏先生

………………………………………………………………………………

【申し込み方法】電子メールのみの受付となります

メールの宛先:横山験也 yo◆kennya.jp

※メールアドレス中の◆を,半角の@に変更して御送信ください。

件名:「教育の原点セミナー」参加希望

内容:以下の内容をお知らせください。

お名前:

メールアドレス:

ご勤務先:

自宅の都道府県:

懇親会参加希望:

(千葉駅周辺で5000円前後)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

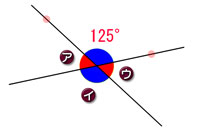

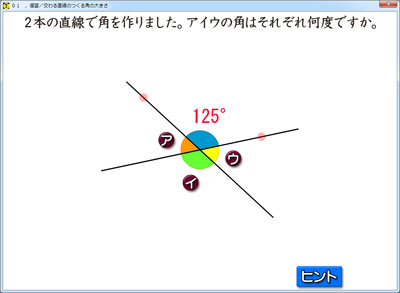

2本の直線が織りなす角度。

イは,125°ですね。

対頂角だからです。

アとウは,180-125=55なので,55°です。

補角ですね。

この関係をつかむとき,右のような図がどこにでも出てきます。

図をそのまま使って授業をするのは,工夫力がイマイチの時です。

割り箸でも,アサガオの支柱でも,手元にある細長い棒を2本もってきて,その真ん中を輪ゴムでとめて,この図のような形を作りたくなります。

分かってもらいたい! 楽しい雰囲気で進めたい! そんな願いが自然と湧いてくるからです。

2本の棒は手動で動くので,その動きを見ていると,どうも「お向かいの角の開きは同じようだ」と感じ取れてきます。

動くというのは,それだけで,算数の理解をグッとよくしていきます。

授業で,この程度の工夫をしてきた先生なら,ソフトを作るに当たり,どんな風になったらいいかは,すぐにひらめきます。

1,交点を中心に2直線が動く。

これだけでも十分に良い感じです。

しかし,これだけなら棒でやった方が,教室のあちこちに持って行けるので効果が大きいように思います。

欲しくなるのは,次の機能です。

2,角度が直線の傾きに合わせて,変わる。

数で示されれば,確かに!と確信が持てます。

ここまでできるソフトであれば,授業で使った方がいいです。

算数への理解が深まるからです。

このソフトは,直線状にオレンジ色の丸があります。この丸をドラッグすると,直線がグリグリと動きます。

交点を中心に,しかも,角度が表示されて動きます。

有り難い機能です。

このソフトは,1,2の他に,ちょっとした機能を盛り込んでいます。

このソフトは,1,2の他に,ちょっとした機能を盛り込んでいます。

「ヒント」で,対頂角同士が同じ色になる工夫をしています。左の図のようになります。

これは,かなり強烈です。この色分けがされたまま2直線が動きます。「対頂角は等しい」とビシバシ伝わります。

角の関係が,すっかり頭に入ってしまっていたら,ちょっと背伸びをしてみるのもいいです。

ア+125=180

ウ+125=180

∴ア=ウ

などとやると,中学の証明になります。

関係がばっちり頭に入っている子に式を使って説明することは,知的お話となり,とてもグッドです。

--

このソフトは『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の5年4巻に入っています。三角形の内角の和の学習の復習ソフトとして位置付いています。

算数ソフトを開発するにあたり,お世話になっているソフトがあれこれあります。

イラストレーター,フォトショップは連日使っています。

両方とも,アドビのソフトです。

両方とも,アドビのソフトです。

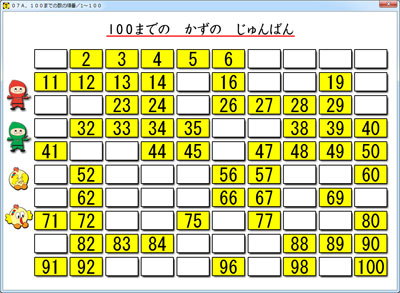

右の数のカードも,1枚1枚作って,開発ソフト・ディレクターに貼り付けています。

「数カードよ,出てこい!」と念じるだけで,思った通りの数カードが出てくれば,ソフト開発もうんと気楽になるのですが,まだまだパソコンはそこまで進んでいません。

エッチラ,オッチラと手作業で作成を進めているのが現状です。

このソフトの使い方も,極めて簡単です。

白のカードをクリックすると,黄色の数カードに早変わりします。

黄色の数カードをクリックすると,白のカードに変わります。

ですので,白カードを指して,「ここは幾つ?」と問い,答えを聞いて,クリックすればすぐに答えの確認ができます。極めて,簡単で便利です。

この数の表の左脇には,忍者が2人います。忍者をクリックすると,白カードで隠される数が変わります。クリックする度に,違う隠し方の表になるので,繰り返しの学習も,とっても簡単にできます。

その上に,ちょっとした教育的配慮も忍者に込められています。

赤忍者をクリックすると,黄色の数カードの方が多めに出てきます。

緑忍者は,白カードの方が多めに出てきます。

難易を付けて,出題できるように作られています。

なかなか良いソフトなので,たくさんの先生方に使っていただきたいと思っています。

--

このソフトは,『子どもが夢中で手を挙げる算数の授業』の1年2巻に入っています。

--

6月から進めている800ページ作成のうち,だいたい200ページぐらいまで進行しています。

この作成は10年前にソフト開発を開始したときのような,大きな夢を膨らませてくれています。

大きな流れの中に位置く仕事は面白いです。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)