『魏志倭人伝』『後漢書東夷伝』を読むと,大昔の日本のこと,日本人のことが少し分かります。

気候が温暖。土地も耕作に向く良い土地。

その上,人々が穏やかでした。

目上の人と会ったら,後ずさりをします。

何か,お伝えすることがある場合は,跪いて手をついて,まずは恭敬の念をしめします。

目上の人は,「あい」と返事をします。

立場は違えど,お互いに礼を保ちます。

礼の仕方は変わっても,礼をする心は今も変わっていないのが日本人なのだと思います。

読み返すと,何とも言えない良い気分になります。

『後漢書東夷伝』には,秦の始皇帝の話しが出ています。

『後漢書東夷伝』には,秦の始皇帝の話しが出ています。

不老不死の薬が海の向こうの蓬莱山にあると伝えられており,家来の徐福にそれをとりに行かせた話しです。

その蓬莱の地は,なんと日本(東夷)なのです。

日本に不老不死の妙薬があると思われていたこと。

秦の始皇帝が信じるほどの信憑性を持っていたこと。

これが良いですね。伝説とはいえ,子ども達にも教えて欲しいところです。

先日読んだ数学の本では,蓬莱山は富士山となっていました。

霊峰富士なので,不老不死と結びつくのも自然かなと思います。

富士山を拝むと,長生き出きるように感じます。

そんな気持ちが始皇帝にまで届いていたのでしょう。

『後漢書東夷伝』は,後漢の国書ですから,きんとした正式な歴史書です。

そこに載っている話しですから,蓬莱の話しは重みがあります。

思考を「図」という形で迫って行ったこの本は,読み返しても実に良く納得します。

思考を「図」という形で迫って行ったこの本は,読み返しても実に良く納得します。

『関大初等部式 思考力育成法』

圧巻は,24ページから。

指導要領を「思考スキル」という観点から分析しています。指導要領をそのまま受け止めるのではなく,思考法という視点で読み直すだけでも,実に素晴らしい読み方です。

各教科毎に「思考ルーブリック」 を設定。普通は,教科毎に何か束ねたら,それで完結するのですが,関大初等部は,そこからさらに思考法を前進させています。

教科横断的に「思考」を見直したのです。

そうして,見いだしたのが31個の「思考スキル」。

実にすごいです!

さらにすごいことが,その先に書いてあります。

31のスキルを,十分に吟味し,18のスキルに集約したのです。

それから,さらに考えることに特化した6つのスキルに絞り込みました。

この指導要領からスタートし,教科を横断させ,ついに6つのスキルへと絞り込む過程。

ここは,武道など実技的な技術を学んだことがある方には,見事!と感じられるものがあります。

技の多さは入門期に向きません。

高度な身体能力を発揮する武道でも,学び初めは数種類の基本技です。それをしっかり学び,体得するにつれ,動きの変化が別の技ともなり,あるレベルを超えると,自らの創意工夫による技へと質的に高まっていきます。

同様に,思考の技として,図を使った6つのスキルを徹底して学んだら,その先,どうなるのでしょう。

何か考えるときに図面が自然と出てきて,それを頭の中でサラッと操作して,大きな流れや個々の場面をイメージする優れた能力になると推測できます。

関西大学初等部はまだ4年生までしかありません。この先,さらに研究的実践が進むことを期待してやみません。

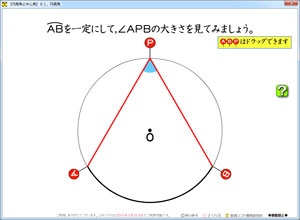

2年ほど前に,中学校に勤務していた友人に頼まれて,「円周角」と「中心角」のソフトを作ったことがあります。「円周角」と「中心角」の関係について学ぶソフトです。

でも,学習はいきなり「円周角」と「中心角」を学ぶわけではありません。

その前に,「円周角」について学びます。

ですので,「円周角」のきまりを見つけるときに役立つソフトも必要と思い,もっか,開発中です。

右の画像をご覧下さい。

P・A・Bは,つまみです。

マウスでドラッグすると,円周上を元気よく動きます。

ここでの学習は,AとBの位置をまず決めます。

それからPを動かします。

ようく見ると,∠APBは同じように見えます。

本当に同じかどうかは,[?]をクリックすると,角度が出るので,わかります。

このソフトで中学生の何人かが「おっ,わかった!」となってくれたらと思います。

完成した暁には,「もっと!算数」に「中3」コーナーをつくり,そこにアップする予定です。

----------

嬉しいお知らせがあります!

嬉しいお知らせがあります!

中学1年用の数学ソフトが完成しました。

『スパイラル 方程式1 関数1』(さくら社)です。

とてもわかりやすい数学ソフトです。

さて,どんなソフトになっているのでしょうか。

このブログで,少しずつ内容を紹介していきます。

◆このソフトのご購入は、学校出入りの教科書販売店さんにご注文ください。

教科書販売店さんから学校に分厚いカタログが届いています。事務室か職員室に置いてあります。

そのカタログの数学にこのソフトのページがあります。

販売価格は〔15000円+税〕です。

▼書店やアマゾンでは購入できません!

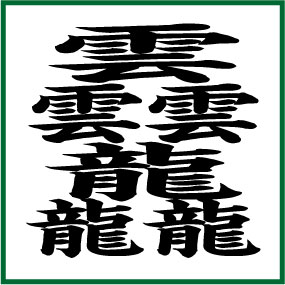

84画もある漢字です。

たぶんですが,この漢字が画数日本一の漢字と思います。

でも,百画を超えている漢字があると,どこかでチラッと聞いた覚えもあります。

しかしながら,その漢字に出会ったことがありません。本を読んでも出てこないのです。

ですので,まだしばらくは,この漢字が画数日本一と思っています。

この漢字は,『国字字典』に載っています。

この漢字は,『国字字典』に載っています。

「たいと」と読みます。

人名で使われていたようです。

雲3つで「たい」。

龍3つで「とう」。

それが組み合わさって,「たいと」なのだそうです。

国字です。

同じ漢字を集めた漢字を「理義字」といいます。

江戸時代の本の中にこの言葉が出てきますが,どうして「理義字」と言うようになったのか,全く分かりません。

--

ところで,この『国字の字典』は東京堂出版から出版されています。

「東京堂って,ナニ?」という感じだと思いますが,この出版社は素晴らしいです。

なんと,辞書事典類の専門出版社なのです。

マニアックな辞書がわんさか出ています。

たまらず,東京堂にはまっていた時がありました。

『江戸語辞典』(東京堂出版)

『隠語辞典』(東京堂出版)

『日本俗語大辞典』(東京堂出版)

『集団語辞典』(東京堂出版)

などなど。

あれこれ買って思うことは,「東京堂出版にハズレ無し!」です。

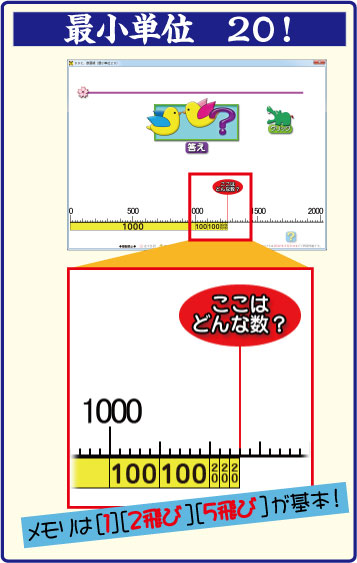

2年生の「1万までの数」のソフトです。

数日前に,「50飛び」のメモリのソフトを御紹介しました。

「50飛び」ソフトは,すでに「もっと!算数」サイトにアップされています。

ぜひ,ご覧下さい。

今回は,メモリが「20飛び」です。

一番小さい目盛りが20ずつになっている数直線です。

クリックとスライダーとで,何問でも問題が出題できます。

その問題に対応した,数カードが補助として表示できるように作ってあります。

どうしても,メモリが読めない!困った!という子がいたら,数カードを見せてあげましょう。

じっと見て,「アッ,そうか!」となります。

それでも,頑固に??が続いたら,数カードが見えている状態で,かつ,答えも見えている状態で,[桜]スライダーを動かしてみてください。

スライダーの動きに合わせ,数カードも増減します。答えも対応します。

きっと,わかります!

学年末,算数の復習の時間などに御活用いただけたらと思います。

--

昨日の続きで,『続・数のユーモア』を読みました。

1巻目より,続編の方が面白かったです。

二乗のかけ算と,そこから1減,1増したかけ算の答えをよく見ると,いつもその差が1となります。

二乗のかけ算と,そこから1減,1増したかけ算の答えをよく見ると,いつもその差が1となります。

これを見ただけでも面白いです。

「不思議!」という気持ちになります。

面積の図を書いて考えると,差が1になることが,「当たり前だ!」と思えるようになります。

これだけの材料があれば,楽しく考える授業が展開できますね。

進んで考える子は,この関係からさらに発展的に取り組むこともできます。

こういう数のユーモアがたくさん収録されていました。

でも,この本は単なるパズル書ではありません。

数学的にも国語的にも,質が高いです。

表面張力を利用して,双曲線を見せる実験も載っています。

野口芳宏先生,有田和正先生が御登壇されるので,フォーラムに参加してきました。

セミナーはとても面白かったです。

名人が昔生み出した授業を,今の若い先生がICTを使って実践します。

それをVTRで見て,名人があれこれお話し下さいます。

斬新なフォーラムでした。

今回の参加者について,facebookで話題になっていました。

島根の足立先生,飯國先生,片寄先生と,愛知の古田先生とは,オフ会を!と盛り上がっていました。

その通り,オフ会が開かれ,そこには,村岡さんと,熊本の前田先生も御一緒でした。

一番不思議な感じがしたのは,足立先生,片寄先生,飯國先生,古田先生とは,この日,初めて会ったのです。

ですが,facebook上での話題が共通しているので,爆笑と共に話しが進みました。

もっとも印象的だったのは,飯國先生のジュラルミンのカバンです。

私のような年齢には,3億円事件が浮かんでしまいます。

オフ会は盛り上がり,足立先生から島根県のグループに誘われました。facebookのグループです。

なんだか,面白いなあと思いつつ,参加することにしました。

主催者の玉置先生とも久しぶりにお会いしました。

5年ほど前でしょうか。愛知のセミナーに講師として呼んでいただいた事があります。

再会できて,何よりでした。

堀田先生と初めて御挨拶をしました。

これから先,いろいろと交流が深まる予感がしています。

--

道中,読んでいたのは『数のユーモア』。

道中,読んでいたのは『数のユーモア』。

スタートはあまり面白くありませんでした。

でも,「月のただち」と出てきたところから,急速に面白みを感じるようになりました。

「ただち」というのは,「直ち」のようで,直径という意味に読み取れます。著者の吉岡先生も「直径」と解釈していたので,なかなか良い感じに読めました。

不思議なのは,面白くないと思った本でも,途中で面白い内容が出てくると,その後は急速に楽しい気分になります。読み進めることが楽しくなってくるのです。

そうして,何とはなく,好きな本の一冊に入っていきます。

こういう,読んでいる自分の気持ちを急速に好転させる所。

そこを私は「神の舞い降りる所」と思っています。お正月で言えば,門松です。

そういう縁起の良い門松のある本でした。

この本には下巻もあるので,近日中には読んでしまおうと思っています。

--

そうそう,この本に,旧暦の1年がおよそ354日だったことが出ていました。閏月が2年半に1回ぐらい生じることになります。こういうのも面白いです。

個人的に,太陽暦に切り替わった明治5年にちょっと興味を持っています。学制が頒布された年でもあるからです。

この年は,12月2日で終わりました。でも,旧暦のままなら,その翌年には閏月がありました。

でも,翌年は太陽暦なので,閏月は消えました。

そうして,政府は12月は2日しかないのだからといって給料を支払わなかったそうです。

なんと,当時の政府は財政難だったのです。

公務員への給料支払いを減らしたかったので,太陽暦をこのタイミングで強引に入れ,12月分と,翌年の閏月分の合計2ヶ月分の給与支払いを霧のように消してしまったのです。

本を読むと,これまでの関心所とあれこれ繋がることが増えてきます。

閏月の感覚が『数のユーモア』でつかめたので,良い感じが一層高まりました。

たくさん読めば読むほど,面白くなってくるのが読書です。

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)