正月の2日目。

正月の2日目。

穏やかでいい一日です。

今朝がた見た夢が初夢です。

皆さん、素敵な初夢を見たことと思います。

私は普通に目覚めたのですが、全く何も夢らしきものが残っていませんでした。

きっと、夢がとてつもなく大きくて、見た印象すら残らなかったのでしょうね。

ゆえに、今年はどう考えても良い年になります。

年賀状もいただいています。

昔の芋版がコンピュータ版になり、カラフルな賀状を楽しませていただきました。

家族の写真もあれば、真夏のビールの写真も、素晴らしい風景もあり、また、1年間を振り返った思い出のメッセージもありました。

プリンターの印字の脇に、一言、手書きのメッセージが書いてあります。

書いてない賀状もあります。

どちらもありがたい賀状なのですが、テレビでは賀状などに詳しい人が、「その人だけのことを一筆入れて・・」と言っていました。入れていないのは、なんだかイマイチと言われているようで、こういうのはどうなんでしょうと思います。

賀状に一筆ないのは、それだけ忙しく働いているのですから、そんな中、出してくれたことをありがたく思うのが道徳です。

一筆が当たり障りない文でも、それを書いた瞬間、私のことを思い出してくれていたのですから、ありがたく思います。

アフリカや算数ソフトなど、私だけのことが書かれた賀状にはそのままありがたく思います。

ありがたさを感じにくいところにありがたさを見出せるのは、まさに、道徳のなせる技です。すがすがしさが沸き上がってきますよね。

昔流行った歌に、「暑中見舞いが返ってきたのは秋だった」というフレーズがありました。

昔流行った歌に、「暑中見舞いが返ってきたのは秋だった」というフレーズがありました。

「わがよき友よ」という歌だったと思います。

年賀状も松の内を過ぎて届くことがあります。

そこに義理堅さを感じると、フワッと道徳の気持ちよさが広がります。

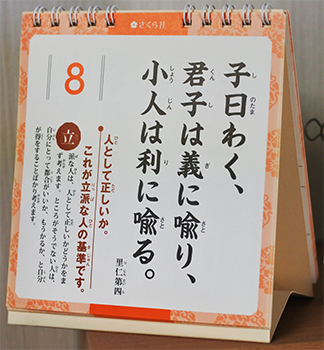

論語は道徳を高めてくれます。

今年も論語を愛読しつつ、楽しい一年を歩みたいと思います。

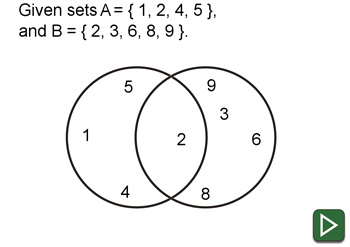

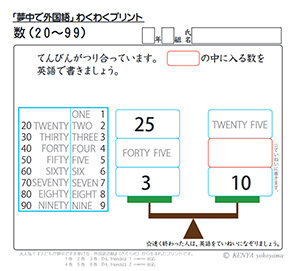

ルワンダの中1数学ソフト(試作品)です。

ルワンダの中1数学ソフト(試作品)です。

ベン図のソフトですが、まだ、作り途中です。

ルワンダでは小学校で「∪(or)」を学んでいます。

中学では、「∩(and)」を学びます。

シラバスの進度としてはかなりハイピッチなので、すごいなぁと思います。

でも、実際の理解の具合を想像すると、ちょっと寒々しく感じます。

試作品とはいえ、このソフトが完成したら、ルワンダの公立中学校で実際に使われるのです。そう思うと、どんな生徒さん達でも、「パッと見たら、ベン図がわかる」ように仕上げたいと思います。これは作り手の道徳です。

--

関連記事:

あけましておめでとうございます。

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願いします。

年越しは例年通り仕事をしていました。

最近は、ずっとソフト開発で年越しをしています。

こういう年越しを出来る平和な時代に感謝をしています。

今年は、どんな年になるのでしょうね。

私にとっては、最高の人生を歩めるそんな年になりそうで、今を着実に!と思っています。

今年の予定を少しお話ししましょう。

今年の予定を少しお話ししましょう。

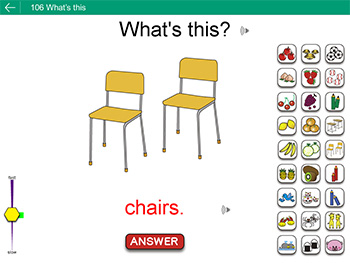

一つは、3月に外国語活動のソフトを出します!

タイトルは『子どもが夢中で手を挙げる 外国語活動』。

1巻~6巻、

CD版、

価格は各巻3000円+税を予定しています。

算数ソフトを使っている先生でしたらおよその見当がつくと思いますが、どことなく楽しいソフトです。

嬉しいのは何度も何度も発音を聞いてしまうことです。

繰り返し聞くと、つい口走ってしまうのが人の常です。

そういう効果が巻き起こりそうで、新年早々、子供達が嬉しそうに英語を発音している姿を思い描いています。初夢に出てきそうです。

これとは別に、ルワンダの中学校向けに中1ソフトの試作品を作っています。

実際に現地の中学校の授業で使ってもらうためのソフトです。

今、2本目の「ベン図」のソフトを開発中です。

ルワンダでは小学校でベン図の「∪(or)」を学習しています。

中1では、「∩(and)」を学びます。

シラバスの上ではすごい進度と思いますが、実際のところを想像すると、ちょっと寒々としてきます。

そんな状態だとしても、パッと見て誰でも分かるような作品になっていれば、効果絶大となります。

そういうソフトになるよう、よく考えてから作っています。

試作品とはいえ、現地で喜ばれれば、その先につなげることができます。

夢が広がります。こちらも初夢に出てきそうです。

31日の大晦日。

本を読んでいたら、急に『孟子』の精密な本を買いたくなり、新釈漢文大系の孟子を注文しました。

明日あたり届きそうです。

「道徳をもう少し何とか良い感じにしたい!」

そう願う先生方のお役に立てるように頑張っていこうと思います。

「道徳読み」は、15日(日)の「実感道徳研究会全国大会」で発表します。

「道徳読み」が気になる先生、道徳をちょっと濃いめに学びたい先生、ぜひ、御参加下さい。

宇佐美寛先生の講演会も楽しみです。

私の師匠です。2月11日が楽しみでなりません!

--

関連記事:

今日はもう大晦日。

振り返るにつけ、最高の1年だったとつくづく思います。

何と言っても、アフリカのルワンダです。

何と言っても、アフリカのルワンダです。

トヨタ車で埋め尽くされている路上を、「MADE IN RWANDA」車が走っていました。

側面には「ハードボディ」と書かれています。ぶつかっても大丈夫なのでしょう。

3回目の渡航で初めて見たMADE IN RWANDA車です。とても珍しかったので、どんな車なのか気になり、追い越しざまに1枚とりました。

何と、200ccのオートバイが牽引している車でした。

何と、200ccのオートバイが牽引している車でした。

それでも、これは、MADE IN RWANDAの車なのです。

文字の大きさから、自国生産であることの誇りが伝わってきます。

こうして、少しずつ自国生産品が増えて、着実に発展をしていくのです。ルワンダはこれからの国です。

そのルワンダで近い将来、「MADE IN RWANDA WITH JAPAN」となるような教育事業を興したいと思っています。

来年は、そこへ向けての挑戦をする年になります。

各方面の皆さんとスクラムを組んで、一歩一歩、前進したいと思っています。

どうぞ、良いお年を迎え下さい。

--

関連記事:

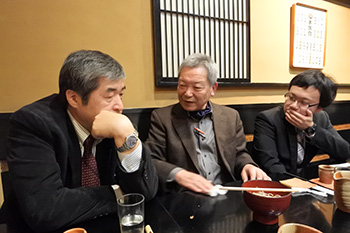

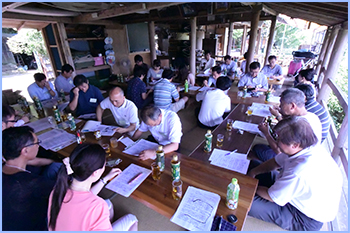

◆野口先生との忘年会。

実に楽しく、心穏やかになります。

横藤先生とお会いした時もそうでしたが、モラロジーの話題がでました。

『道徳科学の論文』(廣池千九郎著)がモラロジーの原典のようです。

すでに1巻、2巻は読んでいますが、その先、11巻まであります。

これもいい機会だから、日本の古本屋で注文をしたら、今日、ドンと届きました。

これもいい機会だから、日本の古本屋で注文をしたら、今日、ドンと届きました。

某先生の話では、モラロジーの研究会で、第7巻を学んでいるとのことでした。

ありがたい情報でしたので、さっそく7巻を少しだけ読みました。

数ページ読んだだけですが、頭がついていけていることがわかりました。

孔子と釈迦の違いが軽く書かれていて、なるほどと思った次第です。

「読める」とわかれば、あとは時間を見つけて何とかなります。

たまっている本の順番もありますが、読み進めたいと思います。

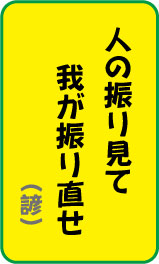

◆「人の振り見て我が振り直せ」

◆「人の振り見て我が振り直せ」

このことわざは、まさに道徳です。

道徳のためのことわざと言っても良いです。

これを毎日実行するだけで、自分の心は着実に豊かになっていきます。

善い人を見たとき、そうなりたいと思います。

悪い人を見たとき、ああはなるまいと思います。

これからの自分を少しずつでも変えていき、良い人生を歩みたいと願う人は、たいてい「人の振り見て我が振り直せ」を行っています。

こういう学びが人を見ることで、人と触れ合うことでできるのですから、これはありがたいです。道徳は、身近なところにあると、このことわざからも感じ取れます。

「人の振り見て我が振り直せ」は、道徳の基本なのだろうと思っています。

「人の振り見て我が振り直せ」は、道徳の基本なのだろうと思っています。

これだけでも、持ち前の道徳が深まり、人間的によくなっていきます。

そこに、書を読み、道徳の導きを得られたら、さらにありがたいですね。

『道徳科学の論文』も楽しみですし、『論語』も素晴らしいです。

来年は、楽しいことが続きます。

1月15日は、実感道徳の全国大会があります。「道徳読み」をご堪能ください。

そうして、2月11日は、私に文章の書き方を教えてくださった宇佐美寛先生の講演会があります。1月発売の新刊『議論を逃げるな』も楽しみですし、講演会も楽しみです。

--

関連記事:

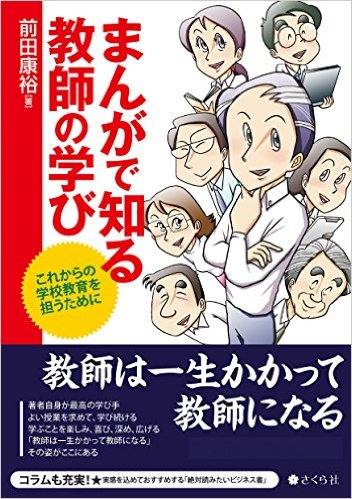

宇佐美寛先生の新刊は、『議論を逃げるな――教育とは日本語――』です。

宇佐美寛先生の新刊は、『議論を逃げるな――教育とは日本語――』です。

表紙も右のように決まりました!

発売は、来月です!

楽しみですね。

新刊の刊行を記念して、2月11日(日)の午後、宇佐美寛先生の御講演会を開催します。

場所は、東京駅近くです。

コクチーズにアップしましたので、↓をクリックしてご覧下さい。

---

『議論を逃げるな――教育とは日本語――』刊行記念 宇佐美寛先生講演会

---

たくさんの方々の御来場をお待ちしています。

--

関連記事:

野口先生との忘年会。

野口先生との忘年会。

夕方5時から10時頃まで楽しんだ忘年会でした。

普通の忘年会は、乾杯の音頭から始まり、長上の挨拶、各員の一年間の反省、来年に向けて・・・とそれなりの何かしらがあるものです。

ところが、ところが。

野口先生を囲んでの忘年会では、今回も例年通り、乾杯をしたら後はずっと歓談が続きます。

この日は、日本酒を各種1合ずつ楽しめるコースだったので、皆さん幸せそうに飲んでいました。それも、次から次へと。

私は基本的には飲まないので、少しだけいただき、皆さんの笑顔を楽しんでいました。

歓談の中にモラロジーの話も出ました。

野口先生はモラロジーの講師もしているのですが、毎年モラロジーの研究会を受講しています。

その姿をみて、野口先生を慕う先生方が少しずつモラロジーの研修会で学び始めています。

北海道の小山内校長の話も出て、その本気度を感じました。

私はモラロジーに参加していないので何も分からないのですが、少し本を読んでみたいと思っています。

野口先生が道徳を学び続けているので、野口塾から力強く実感道徳が発信されているのも頷けます。

道徳が教科化される今、ますます実感道徳は求められていくと思っています。

「第10回 実感道徳研究会 全国大会」は1月15日です。

楽しみですね。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)