PCにWIN10(プロ)を入れました。

ホームでもよかったのですが、ソフトを作る人にとってはプロの方が何かとよいというアドバイスを聞いて、プロにしました。

ついでに、起動用のハードディスクをSSDに変更しました。

SSDはハードディスクよりかなり速いとのことです。

実際に入れてwinも10にしてみたら、起動が実に速いです。

新しくするとこういういいことがあるので、ありがたいです。

ハードディスクを変えたので、全部一から入れ直しです。

完全リフレッシュ!という感じで,なかなか快調です。

昔のドタバタ(フローピーを何枚も入れ替えていたあの頃です)を懐かしく思いました。

OSが8から10へと変わったのですが、ソフトのインストールには問題ありませんでした。

・広辞苑

・字通

・字スパ

・世界大百科事典

・イラストレーター

・フォトショップ

・ワード、エクセル、パワポ

・一太郎

・カムタジアスタジオ

・イワタフォント

ワードやパワポをインストールしていて、驚いたことがあります。

私の持っているのは、2010のアップグレード版です。

アップグレードなので、それ以前のパスワードなどがないとインストールできないはずなのです。

ところが、アップグレード版の番号を入力しただけで、きちっと入ってしまいました。

win10は太っ腹なのでしょう。

また、字スパや世界大百科など古いソフトは、そろそろインストールできないかも・・・と思いました。

でも、どれもこれも、きっちり入りました。

CDによるインストールに比べ,ネットからの再インストールは便利ですね。

サクサクです。

ここにも,時代の流れを感じます。

ほぼこれまで通りの環境になり、いい感じです。

快適になった分,さらに仕事をがんばりたいと思います。

--

関連記事:

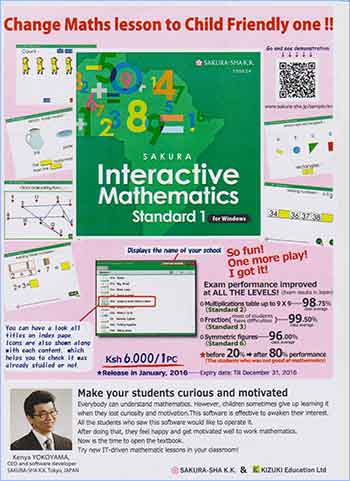

「Interactive Mathematics」の開発が順調に進んでいます。

「Interactive Mathematics」の開発が順調に進んでいます。

この名前の略称は「IM」です。

発音は「アイエム」です。

この頭文字による略し方は,日本人にはなじみが無いので,少々不便ですね。

若い頃,歌の文句にできた「L.A.」(エルエー)がロサンゼルスと知り,「意外!」と思ったことがあります。

ロスだったら,ロスアンゼルスと導きやすいのですが,エルエーではどうにもなりません。

ですので,「Interactive Mathematics」を「IM」と略しても,今ひとつピンと来ません。

でも,なんだか海外っぽくて楽しいです。

このIMの1年生版,来年の1月にケニヤで発売となります。

作ってきた算数ソフトが,太平洋を渡り,インド洋も越え,ケニヤで教材として販売されるのです。

思えば2年前の今月。

一通のメールが届き,そこからアフリカへの道が始まりました。

それから地道に歩んできたのですが,先月のケニヤ視察旅行で一気に販売へ向かっての気運が高まりました。

面白くてなりません。

アフリカの算数教育に,しっかり貢献できるように頑張りたいと思います。

--

関連記事:

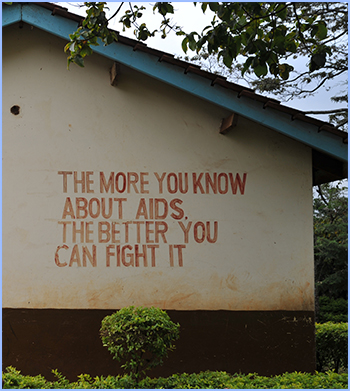

ケニヤの小学校の校舎。

ケニヤの小学校の校舎。

昨日,アップした地図の隣に,この文字が書いてあります。

最初は地図に目が行っていたのですが,それからこの文字を見ました。

もう,言葉になりません。

しばし,絶句です。

エイズについて,もっと知ろう!

賢い君なら,戦える!

こういうことが小学校の壁面にでっかく書いてあるのです。

いったいどういう事なのかと思います。

エイズが子ども達にとっても,身近な恐ろしい敵なのです。

24年間,小学校で教えてきましたが,気迫を込めて病と戦うことを教えたことがありません。

こういう事を喫緊の問題として指導しなくても,ニュースが,新聞が,正しい情報を伝えてくれ,病院が保健所がしっかりと対応してくれているのが日本なのです。

そのありがたみを感じずにはいられませんでした。

ケニヤの国の地図の隣に,こう書いてあることにも,何か意味を感じてしまいます。

写真は久野氏。

--

関連記事:

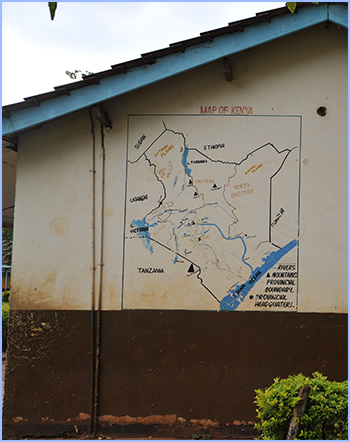

ケニヤの小学校の校舎です。

ケニヤの小学校の校舎です。

これには驚きました。

私の見てきた限りでは,日本の小学校では見たことがないからです。

この地図はケニヤの地図です。

子ども達がこの壁面近くを通る度に,「私達の国ですよ!」と教えてくれています。

こういうのいいですよね。

地図の中には,山や川,湖が描かれています。

都市も記されています。

お隣の国の名前もあります。

知らず知らずのうちに,親しみますね。

この地図を見ながら,なぜ,自国の地図を壁面に掲げているのだろうかと考えました。

その時の比較として,日本ではなぜ日本地図を掲げないのかと思いました。

すると,ケニヤと日本の違いに意識が行ってしまい,国境が地続きだからだろうと思うに到りました。

しかし,これは比較に左右されて導き出されたので,あまりよい考えではありません。

この場合,「考えれば正しい答えに到る」とはならないので,聞いてみようと思いました。

しかし,すぐに別の問題意識が生まれ,すっかり忘れてしまいました。

これが私達の国ですよ。

北海道・本州・四国・九州がありますよ。

富士山はここですよ。

そういった日本地図を壁面に掲げる小学校があったら,いいですね。

写真は久野氏。

--

関連記事:

ケニヤの小学校の校舎です。

ケニヤの小学校の校舎です。

窓の上に,ご覧のように記されています。

黒文字のADMINISTRATIONは管理。

管理のBLOCKですから,「この建物は管理棟です」と書いています。

校長室や事務室,職員室などがある建物です。

オッ!と思ったのは,その次の青文字です。

MOTTO:で始まっています。

この小学校のモットーが「STUDY TO ASCEND」ですよと書いてあるのです。

門にも書いてありましたが、管理棟にも書いてあります。

教える側の姿勢,学校を運営する側の姿勢がビシッと伝わってきます。

こうあるべきだと思います。

ケニヤは独立したのが1963年です。

東京オリンピックの前年です。

ちょうど,この頃からアフリカで独立する国が増えてきました。

それが新聞の記事として載っていました。

独立した国では大ニュースですが,日本の新聞では小さな記事でした。

小学生だった私にとって,その独立の記事を見つけるのが新聞を開く楽しみになっていました。

ということで,ケニヤはまだ独立してから50年ちょっとです。

学校教育の歴史も,その分,浅くなっています。

そういう国の小学校の壁面に,しっかりと勉強をするところだと記している姿勢を見て,教育の原点は学力をつけることなのだと改めて教えられた思いです。

写真は久野氏。

--

関連記事:

野口塾IN神戸では,「アフリカ教育視察」の話をしてきました。

アフリカと言えば,ライオンや象などがいて・・・となるのですが,

私が見てきたのは小学校や教育機関です。

ですので,「アフリカは都会だった」というのが,全体印象です。

そのアフリカの教育現場。

そこを重点的に見て,その状況のすさまじさに強い衝撃を受けました。

この衝撃,もしかしたら,幕末や明治初期,欧米に渡った人たちがうけた衝撃に似ているのではないかとすら思いました。彼らは,先進国の実態を見て,「日本を何とかしたい!」と思ったのですが,私は途上国の実態を視て,「アフリカの教育を何とかしたい!」と強く衝撃を受けたのです。

この衝撃は今回の視察で始まったばかりで,これから先,さらにどんどん加速する形で私に影響を与えるのだろうと思っています。

ですので,今回神戸で話したことは,その衝撃のしょっぱなに位置する,そんな視察の一端です。

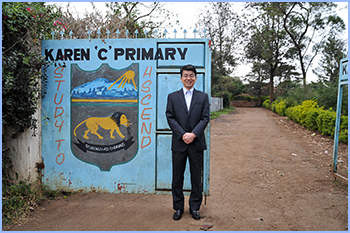

右の写真はケニヤにある小学校の校門です。

右の写真はケニヤにある小学校の校門です。

門の所に学校名がしっかり書かれているのは,日本も同じです。

私は,赤文字で書いてある言葉に驚かされました。

「STUDY TO ASCEND」

studyは勉強。

ascendは昇るとか,上がると言う意味です。

すると,STUDY TO ASCENDは「学力向上」となります。

学校とはどういうところかを,校門で明確に示しているのです。

もし,日本の小学校が同じように書くとしたら,どうなるでしょう。

きっと,「人格の完成を目指す」となるでしょう。

それを校門などに明示したら・・・。

子ども達は何をしに学校に来ているのかを,毎日目にすることになります。

わがままを言いづらくなります。

身勝手をしづらくなります。

来校する保護者の方も,そういう場に足を踏み入れているのだという気持ちになります。

もちろん先生方も目的の自覚が進み,指導に磨きがかかります。

「目的の明示」という,基本中の基本をケニヤの小学校に見ました。

大いに勉強になった次第です。

また,ケニヤの小学校は「学力向上」が目的となっています。

日本は「人格の完成」です。

この違いは実に大きいです。

明治時代の学校は,西洋から輸入した新学力を吸収することから始まったので,学力向上が至上命題です。

ですが,単なるまねごとですませないのが日本人です。

そこに,魂を込めていくように改良していきます。

人の道を学校教育にも組み入れ,学力向上をしつつ,同時に人格も磨いていくという姿へと変貌させてきたのが,日本の教育なのです。

校門に記されているほんの一言の言葉ですが,見逃すことはできませんでした。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)