アフリカの視察をしてからと言うもの,私のブログはアフリカ色で一杯になっています。

アフリカの視察をしてからと言うもの,私のブログはアフリカ色で一杯になっています。

アフリカのことをどれだけ書いても,明日の授業にはほとんど影響がありません。

ですから,今はアフリカの教育に関心のある人が,私のブログを読んでくれているのだろうと思っています。

先日,そんな読者の一人,西原先生からメールが届きました。

同じようにアフリカで活動をしている人を紹介したいと言うのです。

何度もお会いしている西原先生のご紹介ですから,きっと,いい人なのだろうと思います。

論語ではありませんが,「必ず隣あり」です。

人とは会ってみることが一番です。

再来週,東京駅でお会いすることにしました。

その翌日は,慶応大学で開催される「ケニアビジネスコンファレンス」です。

アフリカの中のケニヤでビジネス展開していく,そういう集まりです。

この情報は,Nziokaさんからいただきました。

ジッとしていても教えてくれる人がいるのですから,ありがたいです。

さくら社から私も含めて3人参加予定です。

何か有益な出会いがあるように思えています。

どんな仕事もそうですが,出会う人やパートナーが一番大切です。

私は本当に恵まれていると思っています。

--

写真はケニヤの首都ナイロビの郊外のお店。

こういう場でも皆さん携帯を持って話していました。

撮影は久野氏。

--

関連記事:

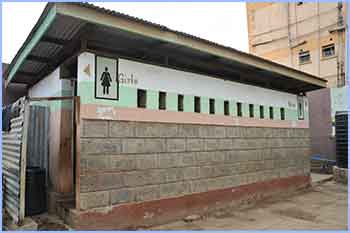

この写真は何でしょう。

この写真は何でしょう。

ケニヤの小学校のとある建物です。

看板を見れば,すぐに分かりますね。

子供用と教師用は別になっていますが,そのどちらもがこの中にあります。

後学のために使わせていただきました。

カメラがあれば中も撮影したのですが,既に無くなっていたので,撮影できませんでした。

手洗い場は,この中にはありません。

手洗い場は,この中にはありません。

建物の外に設置されています。

水色のタンクの上から水を入れて,蛇口をひねり,水を出します。

こういう装置があるということが,嬉しいですよね。

トイレの後には手を洗う習慣が身につくからです。

実際,子ども達の様子を見ていると,トイレの後に手を洗っています。

もちろん,チョロッと洗いですが,それでも習慣になっています。

「設備が良い習慣を支えている」

そういう目で諸設備を見ると,そこに文化を感じます。

一番はじめに行ったルワンダの小学校には,もっと大きなトイレがありました。

外には手洗い場もありました。

しかし,水が出ません。

手を洗う習慣は水が出るまで棚の上となります。

日本では水が出ないと言うことがまずありません。

しかも,水道の水はたいてい飲めます。

まれに,「飲めません」と書いてあることもありますが,そういう水道は滅多にありません。

このトイレ,使わせていただきました。

出てきたときに,自分は水に不自由していない国に住んでいるだという自覚が強く湧き上がってきました。

--

トイレの右に見える建物は,学校の隣に建っている建物です。

マンションではないかと思います。

校舎はトイレの対面にあります。

写真はプロのカメラマン久野氏。

--

関連記事:

アフリカへ行く前に,健康診断をし,予防接種を受けました。

健康診断で,医師は淡々と「メタボ直前」「糖尿病直前」と話してくれました。

そうして,「一線を越えたら一緒に対処していきましょうね」と暖かみのある,どことなくヒンヤリしたお言葉を頂きました。

基本的に,「運動をする」「食事を改善する」といった方向になるそうです。

医者の話を聞いたのですが,運動量を増やすことはまずできそうにありません。

大変だからです。

大変なことを平気でやりのけられる強い精神力があったのなら,私の人生は今頃,もっとすごくなっていたか,途中で事切れていたと思います。

では,食事改善はどうか。

これは基本的にうまくいきません。

人間の原動力である好き嫌いのど真ん中の取り組みだからです。

好き嫌いは,その全体を落ち着かせることはあっても,好きなモノを止めたり,嫌いなモノを無理したりというのは,しない方がいいと私は思っています。

自分に嘘をつき続ける生き方を,自分の内部で行う事になるからです。

それに,食事改善でうまくいったという話を友人から聞いたことがありません。

ということで,私の場合は両方ともダメだろうと行き着きました。

そんなとき,フッと頭に回ってきたのは,「噛めばいい」と言うことでした。

「良く噛んで食べる」

これは運動より軽く,好き嫌いとも無関係。

軽くて楽なのです。

こういうのは良いです。やれると感じてきます。

その上,子ども達にもそう教えてきていたので,やってやれないことは無かろうと思いました。

思い立ったが吉日,その日の夕飯から,噛む・噛む・噛む・噛む・・・・・・。

しつこく,粘り強く噛むようにしたら,これがすごい。

まず,食事の量が減りました。

良く噛んで食べていると,腹八分目の手前あたりから腹が満たされてきます。

ですので,3割ぐらい食べる量が減りました。

更に驚いたのは,腹が減らないのです。

満腹になるまで食べたときには,しばらくすると元気よく空腹感がやってきたのですが,七分目・八分目では腹が大して減ってこないのです。

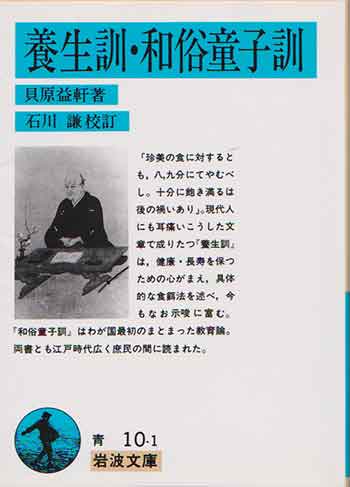

そんな体験をして,ルワンダへ向かう飛行機の中,貝原益軒の『養生訓』を少し読みました。

そんな体験をして,ルワンダへ向かう飛行機の中,貝原益軒の『養生訓』を少し読みました。

良いことが,書いてあります。

「胃の気とは元気の別名なり。

沖和の気なり。

病はなはだしくても,胃の気のある人は生く。

胃の気なきは死す。」(p50 岩波文庫)

元気というのは,胃を快調にすることがその根本だったのです。

それは食べ物を胃に優しい形にして送り込むことなのです。

良く噛んで,食べ物を小さくつぶし,唾液と十分混ぜてから飲み込むと,それが胃に優しいのです。

良く噛んだ食べ物が胃に送られると,胃は嬉しそうに活動をし体中に良い案配にあれこれ巡らせてくれるのです。

体全体が元気になるのです。これはいいです。

難点もあります。

良く噛むと,食事に時間がかかります。

早飯でないとならない人には向きません。

また,口の中に食べ物がずっと入っているので,食事中の歓談がままなりません。

昔の人が黙って食事をすることを作法としていたのは,こういう理由があったのようにも思います。

見方を変えると,食事中に歓談を勧めることは,良く噛まずに飲み込めという指示がそこに横たわっているとも言えます。

これでハッキリしてきたことが2つになりました。

「姿勢を良くしたいなら,腰骨を立てる」

「体を元気にしたいなら,良く噛む」

当たり前の作法を実行に移せて,とても楽しいです。

これから先の人生,楽しみが少し増えたような気持ちになっています。

--

関連記事:

ノーベル賞の朗報をニュースで見て,嬉しい気分になっています。

来週の土曜日は,神戸の野口塾です。

私は午後からお話をさせていただきます。

内容は「アフリカ教育視察報告」です。

思えば,ちょうど1年前。

カンボジアの小学校を視察できることになり,急遽,「カンボジア→タイ」と巡りました。

海外の小学校で初めて算数ソフトを使って授業をしました。

子ども達からも,先生方からも,保護者からも大好評を頂きました。

カンボジアでの話を,昨年の12月に開催された野口塾IN神戸で話したような気がしています。

今年の神戸ではアフリカの話です。

2年続けて海外のことを神戸で話すことになります。

「海外の後は神戸で」という図式を感じてしまいます。

こういった私の海外視察に関心を持ってくれる先生もいらっしゃるので,嬉しく思っています。

銅像教育の丸岡先生がその一人です。

神戸の野口塾に参加してくれます。

アフリカの教育現場を実際に見た教師なら,何とか力を貸したいと,誰でも痛感します。

それを具体的に形にして行けるかどうかが,「気持ちで終わるか」「実行に移せるか」の分かれ道となります。

実行に移したいと思っても,そのこと自体が初めての取り組みなので,誰にとっても全てが模索となります。

形にしていける,何かありがたいヒントがありそうと思えるところへは,私も足を運んでいます。

その一つが,今月末に慶応大学で開催される「ケニアビジネスコンファレンス」です。

お誘いを受けたので,行くことにしました。

まずは,神戸の野口塾でお会いしましょう!

--

関連記事:

小山で開催された青年教師達のセミナーに顔を出しました。

松島広典先生,飯塚寛先生,中村啓太先生,須永吉信先生の順に実践発表がありました。

どれもこれも,オリジナリティーにあふれ,新しい風を教育界に注いでくれそうで,頼もしく思いました。

もちろん,山中先生の講座1講座2は圧巻。

実に具体的で,それでいて,論理がしっかりしていて,さすが山中先生と痛感しました。

松島先生の初発の感想実践。圧巻だったので,休憩時間に一言アドバイスしました。

それは,教科書の引用についてです。

子ども達の作文には引用部分への意識が無いので,「教科書は声なんだ」と教えると良いことを話しました。

初発の感想は,教科書の声を聞いて,自分がどう思ったかを書くので,聞いた声の部分には鉤カッコをつけるのは当たり前だね,となるわけです。

松島先生は飲み込みが速く,すぐに納得していました。大したものです。

懇親会に中村先生が参加していたので,朝の実践について,少し多めにアドバイスしました。

これも,朝の実践の内容が良いからです。

懇親会には小野口先生も参加していました。会場でとても姿勢が良く,しばし見とれた先生です。

姿勢指導の形がしっかりしているので,その心の部分をアドバイスしました。

きっと,大和の教育をすすめてくれるのではないかと思いました。

山中先生とはアフリカ視察のことをあれこれ話しました。

実際に見てみると,英語版算数ソフトの普及の他にも,やりたい事がたくさん出てきます。

あれこれ一気にはできませんので,すこしずつ着実に前進させていくと,山中先生も頃合い良くフリーになります。

その時には・・・と夢が広がりました。

--

関連記事:

今週の土曜日は,栃木県の小山へ行きます。

山中先生を師と仰ぐ青年教師達が主宰するセミナー。

そこに参加してきます。

「第6回 教師力UPセミナー」です。

注目の青年教師は2人。松島広典先生と須永吉信先生です。

松島先生は,「ノートにバリバリ書かせるために、先生が知っておきたい5つのこと」。

須永先生は,「みるみる手を挙げる!発言の授業に変える魔法のテクニック」を発表します。

他に,飯塚寛先生,中村啓太先生と2人の青年教師が発表します。

さらに,師匠である山中伸之先生のお話が2つあります。

「群読指導の基礎・基本」 「漢字指導の基礎・基本」 です。

魅力的な内容です。

このセミナーでは,私は何も話しません。

ただ,話を聞くだけです。

山中先生を慕う青年教師がどんなことを考えて実践しているのか。

それを聞くことが,私の活力になりそうで,小山まで行ってきます。

--

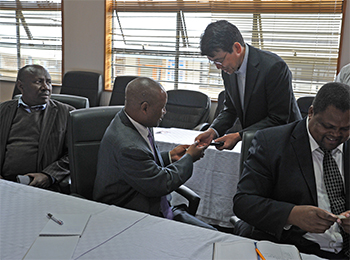

写真は,ケニヤの首都ナイロビにあるセマステア(CEMASTEA:教育科学技術省・アフリカ理数科・技術教育センター)での名刺交換の様子。

写真は,ケニヤの首都ナイロビにあるセマステア(CEMASTEA:教育科学技術省・アフリカ理数科・技術教育センター)での名刺交換の様子。

「ペーパーを持っていない」というようなことを,少々恐縮しつつ言っている方もいました。

その姿に,「皆さんいい人達だなぁ」と思いました。

撮影はプロのカメラマン久野氏。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)