大変珍しいことですが,映像のプロの方とお会いし,いろいろと話しをすることができました。

大変珍しいことですが,映像のプロの方とお会いし,いろいろと話しをすることができました。

たまたまですが,ソフトを紹介するビデオを自分なりに作ってみて,映像用ソフトも面白いなぁと思っていたところだったので,伺った話の一つ一つがためになりました。

これから先もソフト開発を進めていくのですが,それと合わせて,算数ソフトを使って算数の世界の面白さを発進できる映像も作れたら,算数嫌いをなくす一助になるのではないかと思います。

こんな感じで,夢が大きくふくらみました。

--

映像といえば,私の作った算数ソフト紹介ビデオに,英語の字幕がつきました。

映像といえば,私の作った算数ソフト紹介ビデオに,英語の字幕がつきました。

ケニヤの友人がつけてくれたのです。

私の音声に合わせて,まるで映画の戸田奈津子氏のような字幕で出てきます。

算数ソフトが御縁で,いろいろな方々と知り合えています。

ありがたいことだとつくづく思います。

--

関連記事:

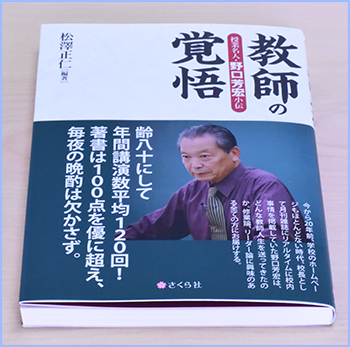

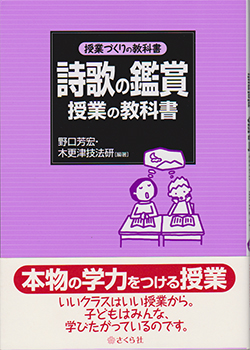

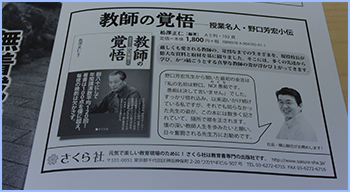

野口先生の『教師の覚悟』が少しできあがってきました。

野口先生の『教師の覚悟』が少しできあがってきました。

土曜日に群馬で開催される「第141回 授業道場 野口塾 in群馬」での先行販売用です。

手にいたしましたが,実に良いです!

野口先生の伝記を,さくら社から出せたこと。これも嬉しいことです。

伝記ですから,ご本人が書くことはあまりしません。筆を執ってくださったのは,愛媛の松澤校長先生です。

2年前の大阪での野口塾で,「私が評伝を書きます!」と宣言をされ,時間を捻出し,資料を集め,こうして本になりました。

松澤先生の筆のタッチ,これがまた実になめらか。読んでいると,野口先生が書いているように思えてしまいます。

この本の発売日は7月7日です。

アマゾンでは予約が始まっています。皆さん,どうぞ,お読みください。

--

関連記事:

雷が鳴りだしたので,PCを待避。

雷が鳴りだしたので,PCを待避。

電気を切って,コードを抜いて・・・。

PCが止まったので,そんなときは読書だろうということで,『論語』を読み返していました。

論語が好きだからと言うこともありますが,「素直に学ぶ」という気持ちが湧いてきます。良い気持ちです。

--

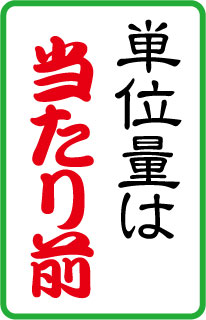

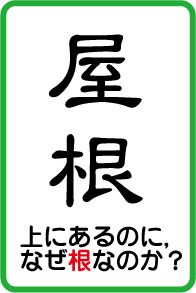

ところで,花を数えるとき,一輪,二輪と数えます。

このように数えることには,何の疑問もないのですが,漢字で書くと,少々,妙な気持ちになってきます。

なぜ,「輪」は車偏なのか,ということです。

もし,単純に「二輪でした!」と文字だけで伝わってきたら,前後の文脈が分からない人は「ああ,自転車のことだな」とか「オートバイか」と思うことでしょう。

「輪」という漢字の持つ力は,どうしたって「車」なのです。

魚を一尾と数えるのは,漢字で書くと納得します。

人は,三人。これなんか,そのままです。違和感の生じようがありません。

どうして,花は一輪なのでしょう。

いつもの『字通』で調べると・・・。

--

[5] まるい形のものを教える助数詞。

--

5番目に「丸い形のものを教える助数詞。」とあります。「教える」は誤字でしょう。教えるための助数詞というのでは,意味が通じません。「数える」が正しいのではないでしょうか。

ところが,『日本国語大辞典』で調べてみたら,「助数詞」という言葉がなければ,「教える」という意味でもなかなか面白いと伝わってきました。

--

(3)一つの花の花びらの全体。また、大きく花が咲いている様子。また、その花。

*四季物語〔14C中頃か〕五月「からうして花のりん三つ四つ奉りすて行ぬ」

*大永三年本専応口伝〔1523〕「輪(リン)大なる花の類、さのみ短(みじかく)立る事」

*玉塵抄〔1563〕四「花のりんが大にして、わたり一尺ほどあるぞ」

*俳諧・犬子集〔1633〕一・鶯「鶯の経よみうつや花のりん〈正利〉」

--

花びらが描く円形のことを「輪」と呼び始めたのです。まさに,「教える」「伝える」ための言葉として「輪」が用いられてきたのです。

花びらが描く円形のことを「輪」と呼び始めたのです。まさに,「教える」「伝える」ための言葉として「輪」が用いられてきたのです。

これが,次第に一輪,二輪と数える単位として成立していったと考えて良いのではないでしょうか。

こうして調べると,丸い花に一輪,二輪といった「輪」という単位を使うことが分かってきます。

百合やチューリップは,どう数えるのでしょうかね。

『数え方の辞典』で調べたら,どちらも「輪」でした。

--

関連記事:

広山先生と,いつもの中華屋の前で。条件が悪い中,よく写ったものです。

広山先生と,いつもの中華屋の前で。条件が悪い中,よく写ったものです。

この日は,会社でも中華屋でも,熱く教育を語ることができ,とても充実しました。

その広山先生から,土曜日に電話がありました。

出たら,広山先生は秋田健一元校長先生と御一緒とのことでした。

嬉しくなって,秋田先生と久しぶりに長電話しました。

校長先生も名だたる実践家。広山先生も。

この両者が同じ学校にいて,校内研究をぐいぐい推進してきました。

広山先生からその研究を教えていただき,「なるほど!」と思っていました。

そこを秋田先生も熱く語ってくださいました。

こういう校内での研究仲間,いいですね。

8月8日(土),島根に実践家が集まるそうです。

私も行きたかったのですが,千葉での約束があり,行くことができません。

でも,また,広山先生が東京に出てきてくれたときに,集まった実践家の方々の話を聞いてみたいと思います。

--

関連記事:

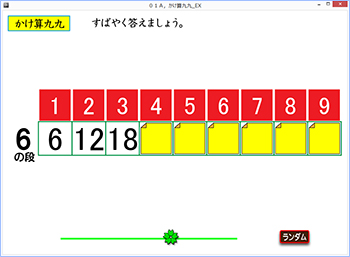

かけ算九九を5分ぐらいでザッと復習できるソフトを作るとしたら,どんな感じになるか。

かけ算九九を5分ぐらいでザッと復習できるソフトを作るとしたら,どんな感じになるか。

そんなことを思いつつ,作ってみました。

作ってみると分かるのですが,やはりシンプル イズ ベストですね。

軽快でいいです。

かけ算九九は,とにかく通してしっかり言えるようにします。

それができたら,逆に答えを言えるようにしていきます。

そうして,ランダムです。

このソフトの画面,昔の板書での九九指導から学んでいます。

黒板に,1~9の数を書きます。その左端に,その時勉強したい段の数を書きます。

そうして,先生が指示棒を持ち,最初に書いた数字のどれかをピシッ,ピシッとさします。

九九を習いたての子供達なら,「六5,30!」などと声に出します。

九九に慣れている子供達なら,即座に「30!」と答えます。

次第に電光石火のスピードになり,盛り上がります。

こういう昔の授業光景を思うと,算数は基本的にほとんど変化していない教科なのだと感じてきます。

--

宇佐美先生の新刊,『対話の害』の発売が楽しみです。

宇佐美先生の新刊,『対話の害』の発売が楽しみです。

昨日,SG会に参加したのですが,交流会の時に,何人かの先生から「宇佐美先生の『対話の害』が気になってしょうがない。買います!」とお言葉を頂きました。

こういう熱い一言,嬉しいですよね。

--

関連記事:

宇佐美先生の『対話の害』の発売日は7月7日です。

宇佐美先生の『対話の害』の発売日は7月7日です。

同じ日に,もう一冊,新刊が出ます。

『教師の覚悟』です。

表紙の帯。

驚きます。

「齢八十にして

年間講演数平均120回!」

80才で全国を飛び回っています。

そのことだけでも,大変な驚きです。

著書は100冊を優に超え,しかも,晩酌は欠かしません。

偉大です!

どんな人生を送ってきたのか,勉強したくなります。

この本の編著者は愛媛の松澤正仁校長先生です。

野口先生の膨大な資料を精査し,野口先生から何度も話を伺い,関係者からも話を聞き,この本にまとめてくれました。

松澤先生のように,野口先生に惚れ込む先生がいて生まれるのが伝記です。

『教師の覚悟』。

良い本です。

アマゾンで予約が始まりました。

皆さん,ぜひ,お読みください!!

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)