正月の2日目。

正月の2日目。

穏やかでいい一日です。

今朝がた見た夢が初夢です。

皆さん、素敵な初夢を見たことと思います。

私は普通に目覚めたのですが、全く何も夢らしきものが残っていませんでした。

きっと、夢がとてつもなく大きくて、見た印象すら残らなかったのでしょうね。

ゆえに、今年はどう考えても良い年になります。

年賀状もいただいています。

昔の芋版がコンピュータ版になり、カラフルな賀状を楽しませていただきました。

家族の写真もあれば、真夏のビールの写真も、素晴らしい風景もあり、また、1年間を振り返った思い出のメッセージもありました。

プリンターの印字の脇に、一言、手書きのメッセージが書いてあります。

書いてない賀状もあります。

どちらもありがたい賀状なのですが、テレビでは賀状などに詳しい人が、「その人だけのことを一筆入れて・・」と言っていました。入れていないのは、なんだかイマイチと言われているようで、こういうのはどうなんでしょうと思います。

賀状に一筆ないのは、それだけ忙しく働いているのですから、そんな中、出してくれたことをありがたく思うのが道徳です。

一筆が当たり障りない文でも、それを書いた瞬間、私のことを思い出してくれていたのですから、ありがたく思います。

アフリカや算数ソフトなど、私だけのことが書かれた賀状にはそのままありがたく思います。

ありがたさを感じにくいところにありがたさを見出せるのは、まさに、道徳のなせる技です。すがすがしさが沸き上がってきますよね。

昔流行った歌に、「暑中見舞いが返ってきたのは秋だった」というフレーズがありました。

昔流行った歌に、「暑中見舞いが返ってきたのは秋だった」というフレーズがありました。

「わがよき友よ」という歌だったと思います。

年賀状も松の内を過ぎて届くことがあります。

そこに義理堅さを感じると、フワッと道徳の気持ちよさが広がります。

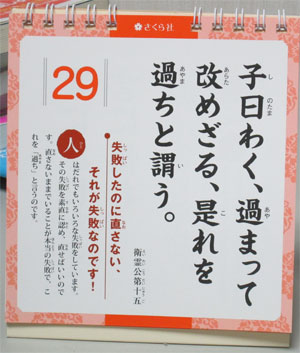

論語は道徳を高めてくれます。

今年も論語を愛読しつつ、楽しい一年を歩みたいと思います。

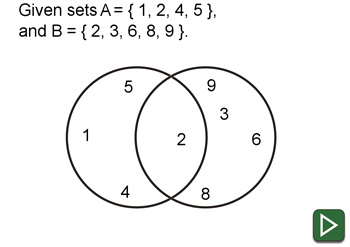

ルワンダの中1数学ソフト(試作品)です。

ルワンダの中1数学ソフト(試作品)です。

ベン図のソフトですが、まだ、作り途中です。

ルワンダでは小学校で「∪(or)」を学んでいます。

中学では、「∩(and)」を学びます。

シラバスの進度としてはかなりハイピッチなので、すごいなぁと思います。

でも、実際の理解の具合を想像すると、ちょっと寒々しく感じます。

試作品とはいえ、このソフトが完成したら、ルワンダの公立中学校で実際に使われるのです。そう思うと、どんな生徒さん達でも、「パッと見たら、ベン図がわかる」ように仕上げたいと思います。これは作り手の道徳です。

--

関連記事:

◆野口先生との忘年会。

実に楽しく、心穏やかになります。

横藤先生とお会いした時もそうでしたが、モラロジーの話題がでました。

『道徳科学の論文』(廣池千九郎著)がモラロジーの原典のようです。

すでに1巻、2巻は読んでいますが、その先、11巻まであります。

これもいい機会だから、日本の古本屋で注文をしたら、今日、ドンと届きました。

これもいい機会だから、日本の古本屋で注文をしたら、今日、ドンと届きました。

某先生の話では、モラロジーの研究会で、第7巻を学んでいるとのことでした。

ありがたい情報でしたので、さっそく7巻を少しだけ読みました。

数ページ読んだだけですが、頭がついていけていることがわかりました。

孔子と釈迦の違いが軽く書かれていて、なるほどと思った次第です。

「読める」とわかれば、あとは時間を見つけて何とかなります。

たまっている本の順番もありますが、読み進めたいと思います。

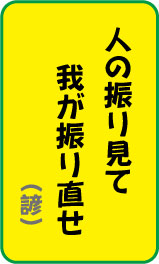

◆「人の振り見て我が振り直せ」

◆「人の振り見て我が振り直せ」

このことわざは、まさに道徳です。

道徳のためのことわざと言っても良いです。

これを毎日実行するだけで、自分の心は着実に豊かになっていきます。

善い人を見たとき、そうなりたいと思います。

悪い人を見たとき、ああはなるまいと思います。

これからの自分を少しずつでも変えていき、良い人生を歩みたいと願う人は、たいてい「人の振り見て我が振り直せ」を行っています。

こういう学びが人を見ることで、人と触れ合うことでできるのですから、これはありがたいです。道徳は、身近なところにあると、このことわざからも感じ取れます。

「人の振り見て我が振り直せ」は、道徳の基本なのだろうと思っています。

「人の振り見て我が振り直せ」は、道徳の基本なのだろうと思っています。

これだけでも、持ち前の道徳が深まり、人間的によくなっていきます。

そこに、書を読み、道徳の導きを得られたら、さらにありがたいですね。

『道徳科学の論文』も楽しみですし、『論語』も素晴らしいです。

来年は、楽しいことが続きます。

1月15日は、実感道徳の全国大会があります。「道徳読み」をご堪能ください。

そうして、2月11日は、私に文章の書き方を教えてくださった宇佐美寛先生の講演会があります。1月発売の新刊『議論を逃げるな』も楽しみですし、講演会も楽しみです。

--

関連記事:

宇佐美寛先生の新刊が、1月中に発売になります!

書名は、『議論を逃げるな! 教育とは日本語』です。

非常に楽しみです!

アマゾンにもまだ出ていません。

出たら、ダッシュで注文です。

詳しいことは、また、書きます。

『私の作文教育』は、さくら社から初めて出した宇佐美先生の本です。渾身の力を振り絞って世に送り出しました。

『私の作文教育』は、さくら社から初めて出した宇佐美先生の本です。渾身の力を振り絞って世に送り出しました。

すこぶる良い本です!

--

『第10回 実感道徳研究会 全国大会』の申し込みが16名に増えていました。

道徳を学ぶ先生がいてくれること、実にうれしいです。

今の先生方は、学校で道徳をまともに教わってきていません。

当然のごとく、道徳の知識に不足が生じています。

不足している知識で教え続けると、道徳は衰退します。

必然的に、荒れる国民が少しずつ増えてきます。

内部からの国難に向かうことになります。

私の話は、「道徳読みの力を付けよ! 題材『あとかくしの雪』」です。

「道徳読み」を、『あとかくしの雪』を題材にして、実際に授業のように行います。

受講した先生は、きっと、次のようになります。

1、道徳の面白さに気づく。

2、教材文を読む力が急激にアップする。

3、マイ道徳の不足に気づく。

4、もっと、道徳を知りたくなる。

5、子供たちに道徳を教えたくなる。

「道徳を道徳として教える」そういう立派な先生になって欲しいと願います。

教室に「道徳という善玉菌」をジワーッと広げましょう。

教室に「道徳という善玉菌」をジワーッと広げましょう。

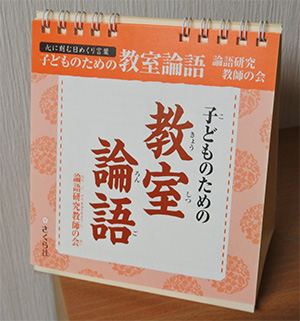

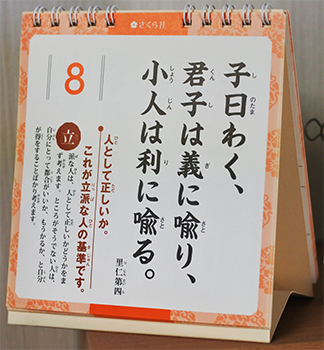

教卓に『日めくり 教室論語』を是非。

--

関連記事:

SG会終了後、城ケ崎先生といつものピザ屋へ。

2時間ほど、道徳談義。

話は読み物教材の「ブランコ乗りとピエロ」からスタートし、「ブランコ乗りとピエロ」で最後まで進みました。

2時間ぶっ通しで道徳について話し合ったので、城ケ崎先生に一つ、質問をしました。

「道徳の話は楽しいですか?」

「楽しいです。」

よかったなぁと思います。

道徳は、基本的に明るい方向を目指す学問です。

正常な道徳は、楽しいに決まっています。

もしも、道徳が不愉快だったら、それはその人の心根が曲がっているのです。

ところで、ブランコ乗りです。

◆ブランコ乗りは、この先も似たような問題を起こすだろうか。

◆もし、似たような問題を起こしたとき、ブランコ乗りは今回のことを教訓として生かせるだろうか。

似たようなことは、「あとかくしの雪」のお百姓さんにも感じます。

◆このお百姓さんは、次に似たようなこととがあったら、また、盗むのだろうか。

こういうところが、道徳で扱うべき、大切な一つなのです。

そこをしっかりと、より明確に学ぶのが、「道徳読み」です。

道徳の根本的なところに関心のある先生は、講座に参加されるといいですね。

1月15日(日)の「実感道徳研究会全国大会」で、「道徳読み」のお話をします。

題材が「あとかくしの雪」ですから、かなりいい勉強ができます。

楽しい道徳を一緒に学べるといいですね。

『日めくり 教室論語』が教卓の上にあると、道徳という善玉菌が教室にジワーッと広がります。

『日めくり 教室論語』が教卓の上にあると、道徳という善玉菌が教室にジワーッと広がります。

--

関連記事:

仕事がはかどり、気分は上々。

道徳の教材に「ブランコ乗りとピエロ」というお話があります。

偶然、ネットで目にしたので、読んでみました。

少々不思議な教材ですね。

すでに、指導をされたことのある先生なら、お気づきのことと思いますが、道徳が途中でずれるのです。

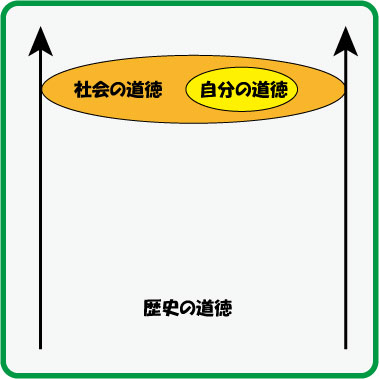

「社会の道徳」の話だったのが、途中から「自分の道徳」になっていきます。

これは、きっと、「社会の道徳」も「自分の道徳」も、しっかり考えましょうね、ということだろうと思います。

これは、きっと、「社会の道徳」も「自分の道徳」も、しっかり考えましょうね、ということだろうと思います。

「自分の道徳」については、それなりに情報が記されているので、道徳としてどうなのかと考えることができます。

でも、「社会の道徳」については、肝心なことが書かれていません。

この作品なら、「訓」と「会」について記してほしいと思いました。

そうでないと、せっかくの教材なのに、「社会の道徳」という大人の道徳について学べません。残念だなあと思います。

不思議に思ったのは、最後に王様からのプレゼントが登場しています。

これは、いかがなものかと思います。

心の教育をするのが道徳なのです。

王様が仮にプレゼントをしていたとしても、それをわざわざ記す必要はないと思います。

これを、王様の粋な計らいなどと考えてしまうと、せっかくの道徳が物品に押されてしまいます。一歩間違えると「私利」の世界へ引き込まれていきます。

そういう教材ですが、「道徳読み」をすると、学ぶべき点が多々見えてきます。

私は、ブランコ乗りの姿から、しばし反省させられました。

やはり、自分でじっくりと「道徳読み」をするのが良いなぁと思います。

ところで、「日めくり論語」が教室の教卓の上に置かれている学級だったら、ブランコ乗りに対する道徳も根拠をもって話す子が出てきますね。

ところで、「日めくり論語」が教室の教卓の上に置かれている学級だったら、ブランコ乗りに対する道徳も根拠をもって話す子が出てきますね。

さらに踏み込んで、「諭される前に改める力を持てば、なお素晴らしいですね。」といった思いも出てくる可能性があります。

「ブランコ乗りとピエロ」は、「道徳読み」をすると、味わい深い作品になります。

◆1月15日、実感道徳研究会全国大会。

◆2月18日、主張ある道徳授業を創るセミナー。

楽しみですね。

--

関連記事:

「道徳読み」をチーム算数で軽めにお話ししました。

話の伝え方は、テーブル模擬授業です。

資料を見ながら、考えてもらい、言葉を交わしました。

城ヶ崎先生の感想です。

◆横山先生の「道徳読み」は長年疑問に思っていたことを解決させてもえました。

続いて、佐々木先生の感想です。

◆前回のチーム算数での道徳読み,めちゃめちゃ面白かったです。

個人的に,今までのモラルジレンマ型の道徳教材で,束ねがうまくできずすっきりしなかったのですが,「あとかくしの雪」のここを押さえておけばよいという肝の部分がわかってすっきりしました。

両先生はベテランの先生です。

道徳の授業も何度も行っていますし、若い先生へアドバイスもしています。

その両先生が、驚きの感想を持ったのですから、「道徳読み」のパワーはかなり大きいと判断できます。

たぶん、力のある先生ほど大きく驚くのが「道徳読み」と思っています。

「道徳読み」の力量は、学ぶことでどんどん高まっていきます。

その高まりを自分の心に落とすことで、深まりがでてきます。

その学びの一つとして、「3つの道徳」があります。

人を3つに分けて考えたように、道徳も3つに分けて考えます。

人を3つに分けて考えたように、道徳も3つに分けて考えます。

--

1、自分の道徳

2、社会の道徳

3,歴史の道徳

--

この分け方は、野口先生の教えである、「自分→社会→歴史」の話と同じです。

好きか嫌いかは自分が決める。

しかし、自分が好きと思っても、

良いか悪いかは社会が決める。

その社会が良いと決めたことでも、

それが正しいかどうかは歴史が決める。

道徳として「良い」あるいは「悪い」と判断した理由が、自分の狭い世界での判断なのか、社会の通念としての判断なのか、歴史をふまえての判断なのか、それによって重みが違ってきます。

特に、歴史をふまえての判断は学ばないとわかりません。

孔子は言っています。

「故きを温ねて新しきを知る。もって師となるべし。」

よくよく心に染みこませるべき言葉ですね。

「自分・社会・歴史」の3つの道徳があることを伝えているのも、孔子なのです。

論語を読めば、次第に分かってきます。

論語の入門に最適なのが、『日めくり論語』です。

論語の入門に最適なのが、『日めくり論語』です。

教卓に置いている先生もいます。

歴史の道徳を自然に伝えているのです。

学級もしっかりしてきますよね。

--

関連記事:

![キーワードでひく小学校通知表所見辞典[増補版] -2057文例◎ぱっと開いてすぐ書ける- CD-ROM付](http://www.kennya.jp/app-def/S-102/kennya/wp-content/uploads/2014/08/76-8.png)